春休みとはいえ、家族旅行や習い事などがあって「いつもより忙しい」「勉強する時間がない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

高学年になる前に、塾や特別講習などに行かせたいが現実的にむずかしいと悩む方もいるかもしれません。

今回は、スキマ時間を活用して、一週間でできる復習スケジュールをご紹介します。

4年生の算数で大切なポイントを盛り込みました。

スキマ時間を有効に使って、一緒に算数の自信をつけましょう。

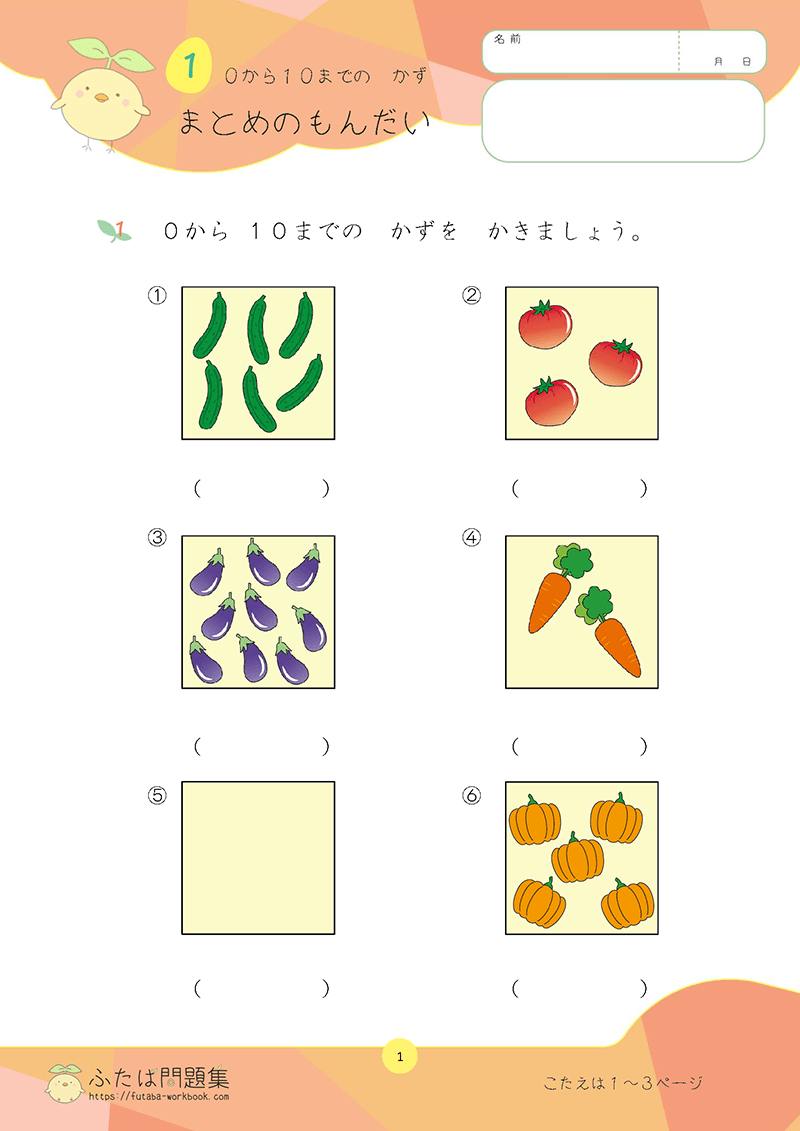

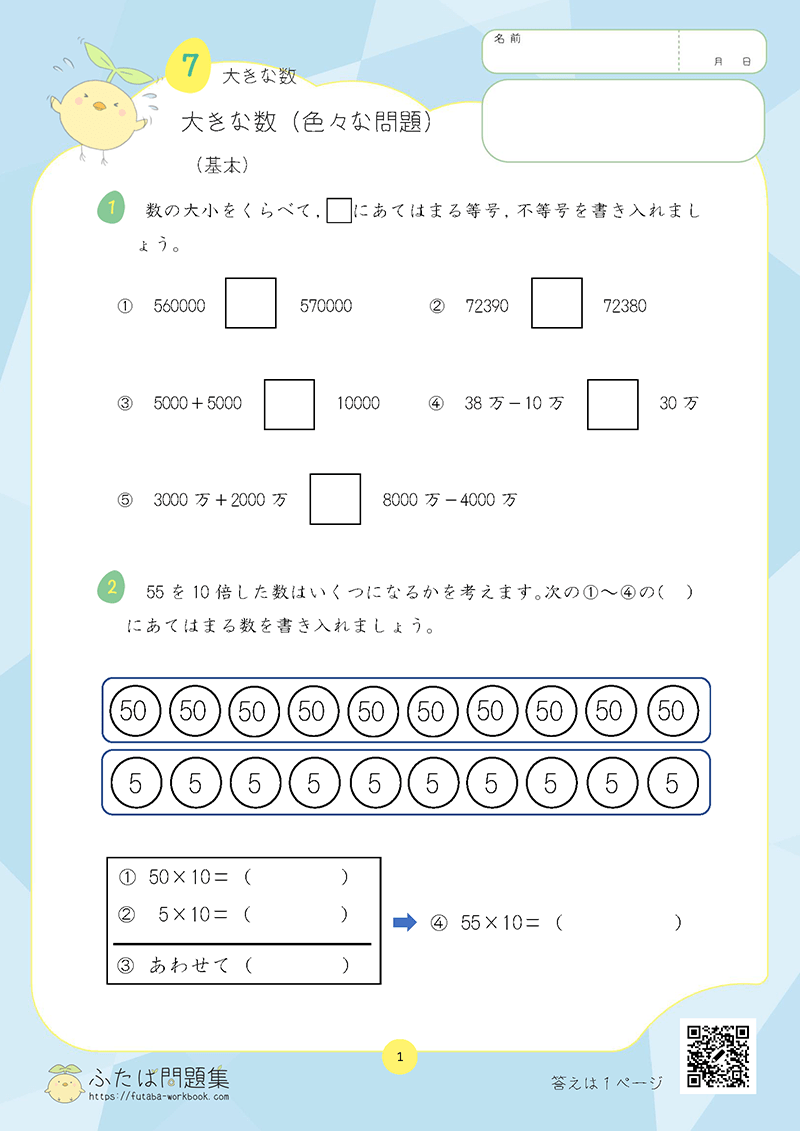

1日目:大きい数

4年生になって、最初に学習したのが「億、兆といった大きな単位」です。

ほぼ1年前なので、忘れていることもあるかもしれません。

しっかり復習しておきましょう。

①大きい数のカードバトル

楽しく復習するなら、トランプや数字を書いたカードを使って遊ぶ「カードバトル」がおすすめです。

【ゲームのしかた】

- 0〜9を書いたカード・紙・えんぴつを用意する

(トランプの場合は1〜9、もしくはジョーカーを0にする)

- 「一の位は」と声かけをしながら、裏向きにしたカードをそれぞれ引く

- 引いた数を右から横並びに書いていく

- それを10〜16回ほどくり返す

- 同じ回数だけ引いて、できあがった数字を読む

- 最終的に大きい数の人が勝ち

遊びながら、「1億が9こ」「1兆が2こ」のように、数のまとまりに着目できます。

もっと学びを深めたい場合は、「この数字を10倍すると?」「100倍だといくら?」などと質問してみてください。

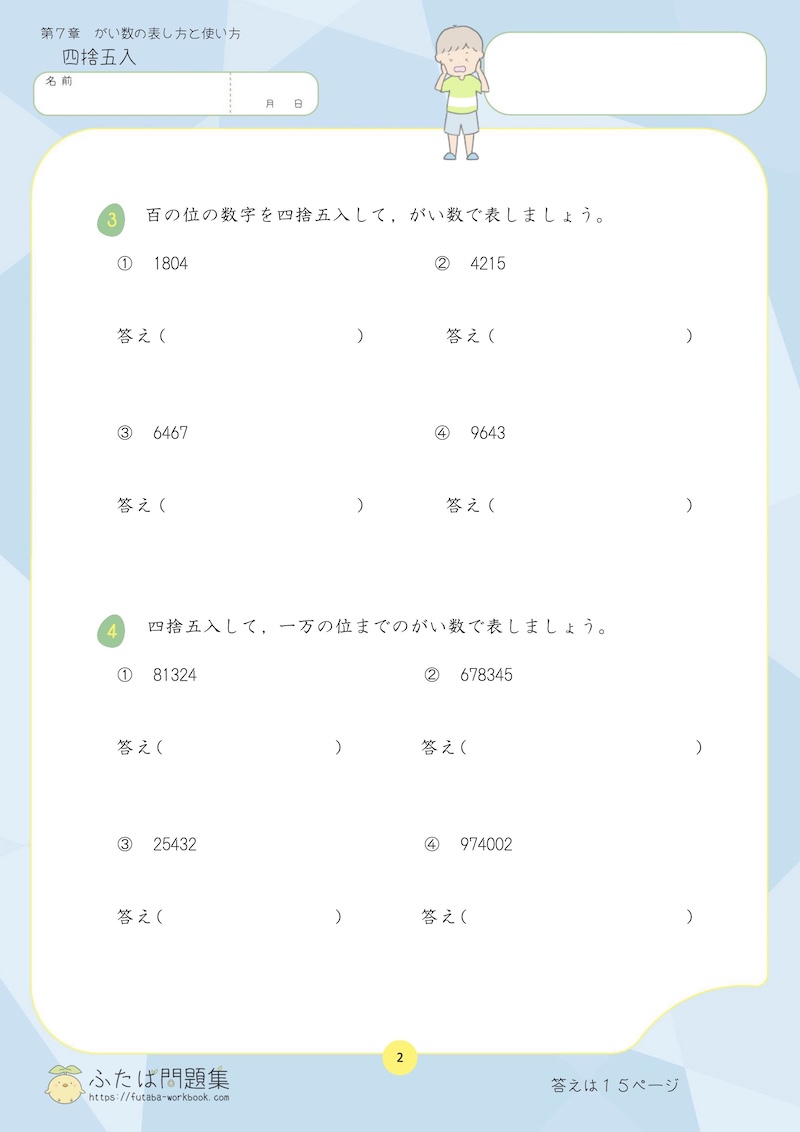

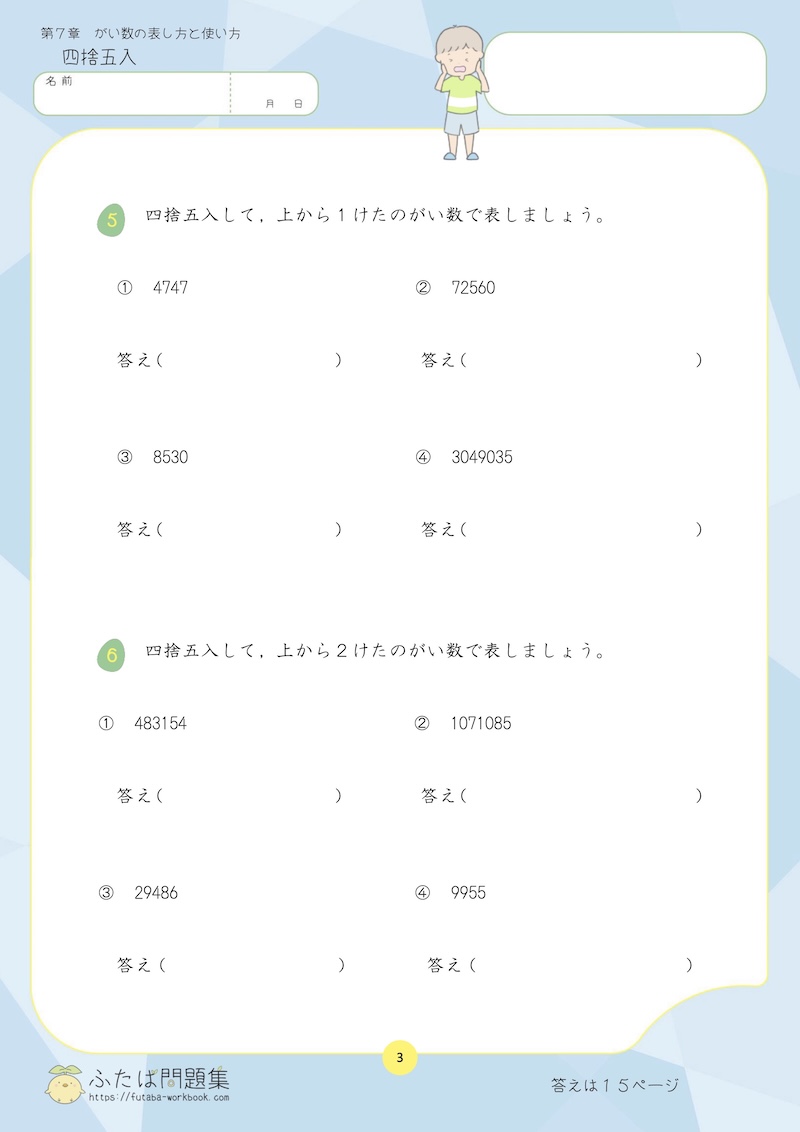

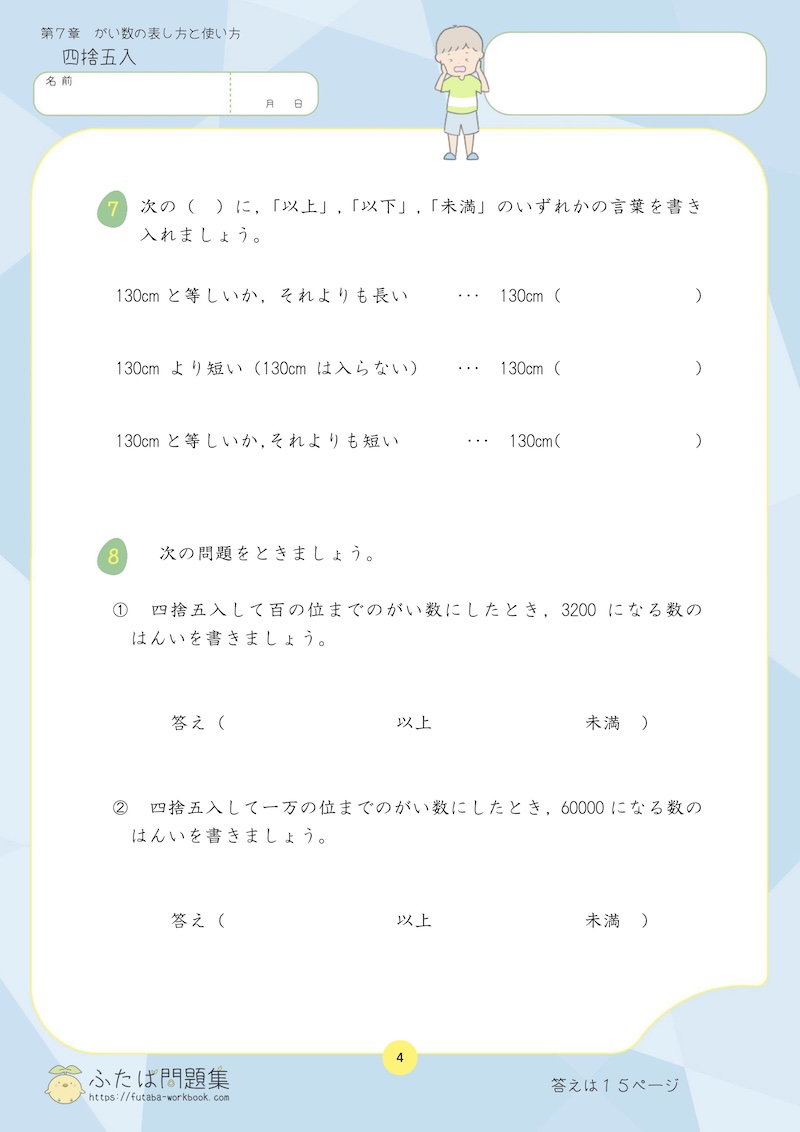

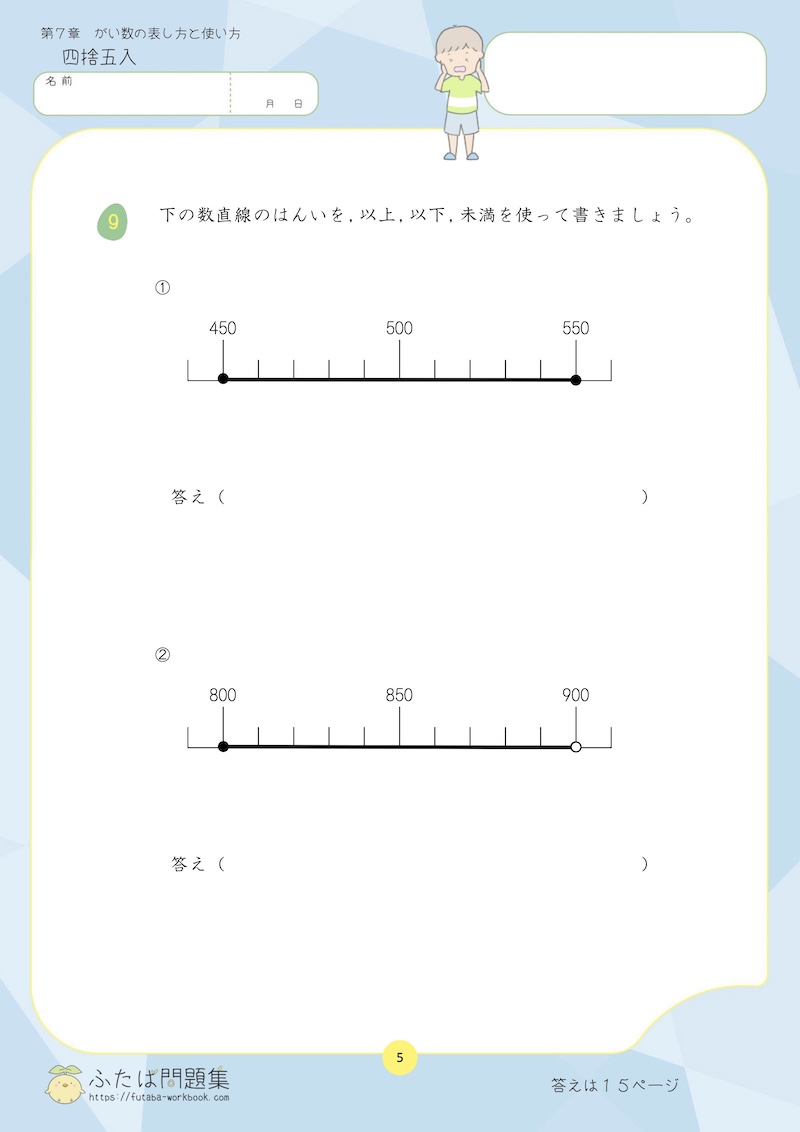

②大きい数の四捨五入も復習しよう

4年生では、四捨五入を用いた概数の求め方を学習します。

プリントを活用して、しっかり復習しましょう。

1日目、お疲れさまでした。

忙しい中、時間を作って復習の最初の一歩を踏み出せたことがすばらしいです。

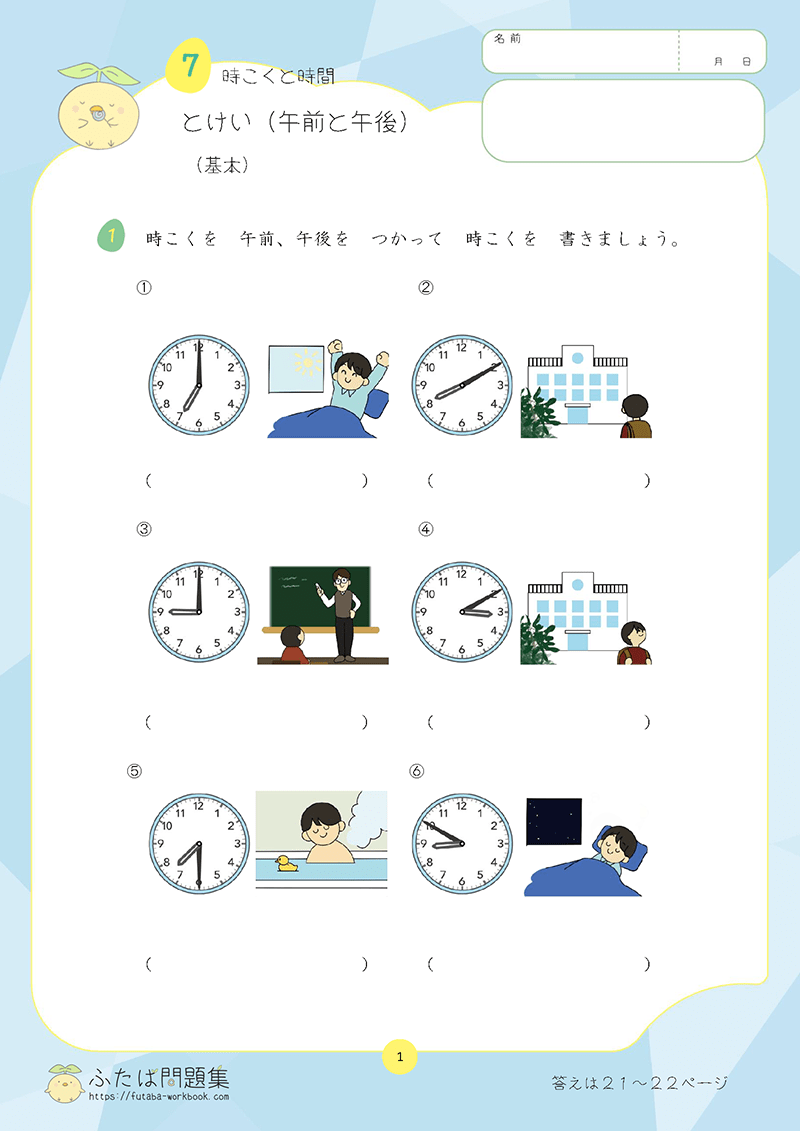

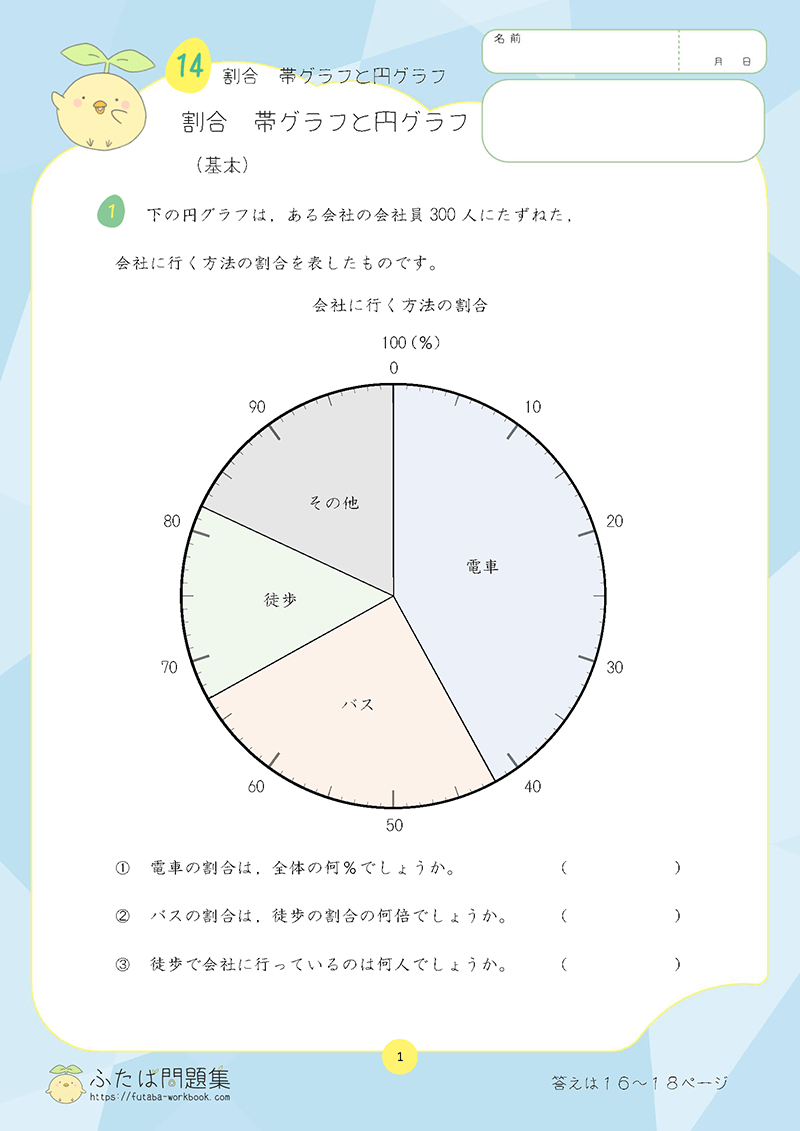

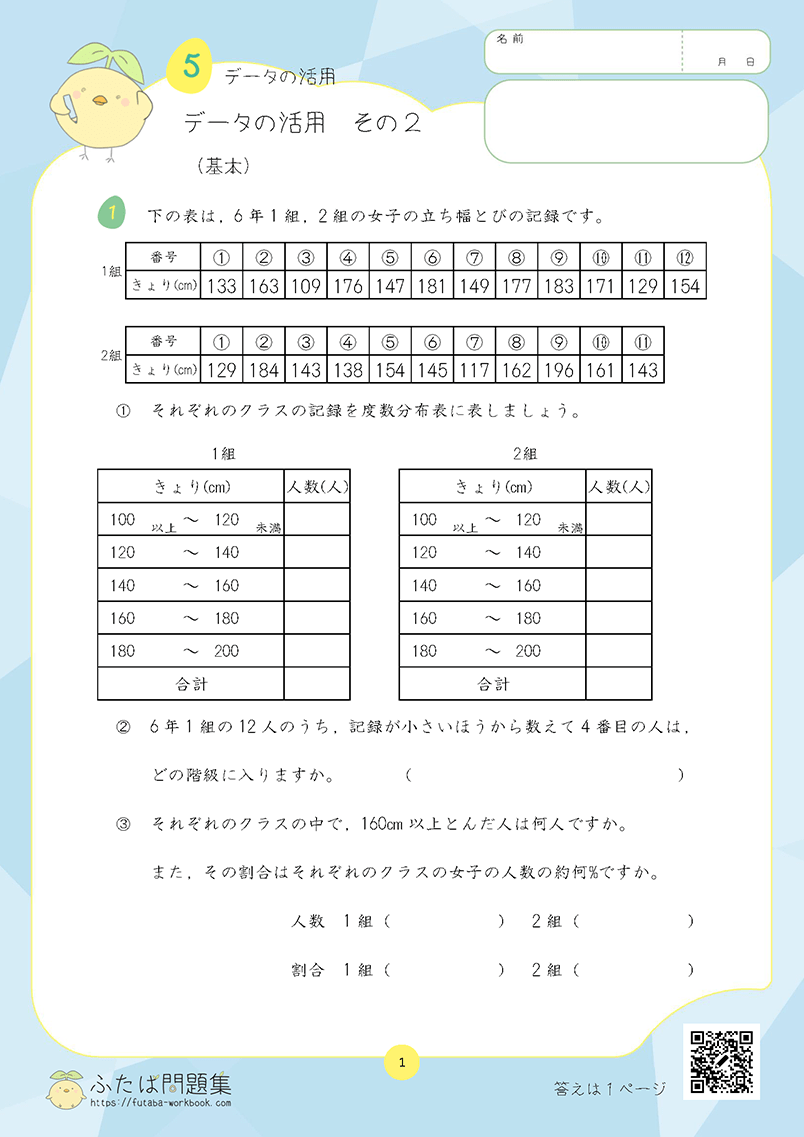

2日目:折れ線グラフと資料の整理

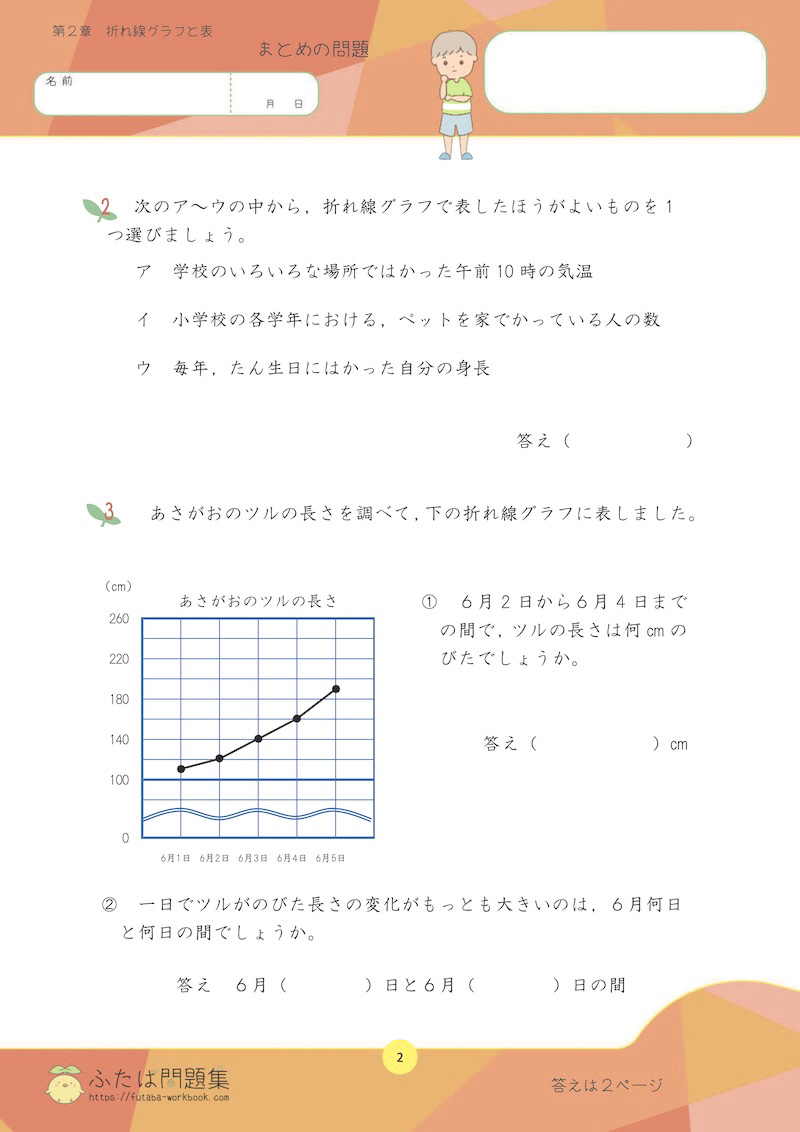

折れ線グラフは、数量の変化や傾向を視覚的に捉えられるグラフです。

「グラフの傾き」「最大値・最小値」「変化のポイント」などに着目しながら、グラフから情報を読み取る力を育成することが大切です。

①折れ線グラフをかいてみよう

まずは、身近なデータを使って折れ線グラフを作成してみましょう。

【例】

- 1日のゲーム時間や動画視聴時間(一週間分)

- 1日の勉強時間や運動時間(一週間分)

- 自分や家族の1日の歩数

- 身長や体重

- 50メートル走のタイム(4年間分)

- 一週間の気温

グラフをすぐに用意したい場合は、こちらのプリントの折れ線グラフ部分をぜひ活用してください。

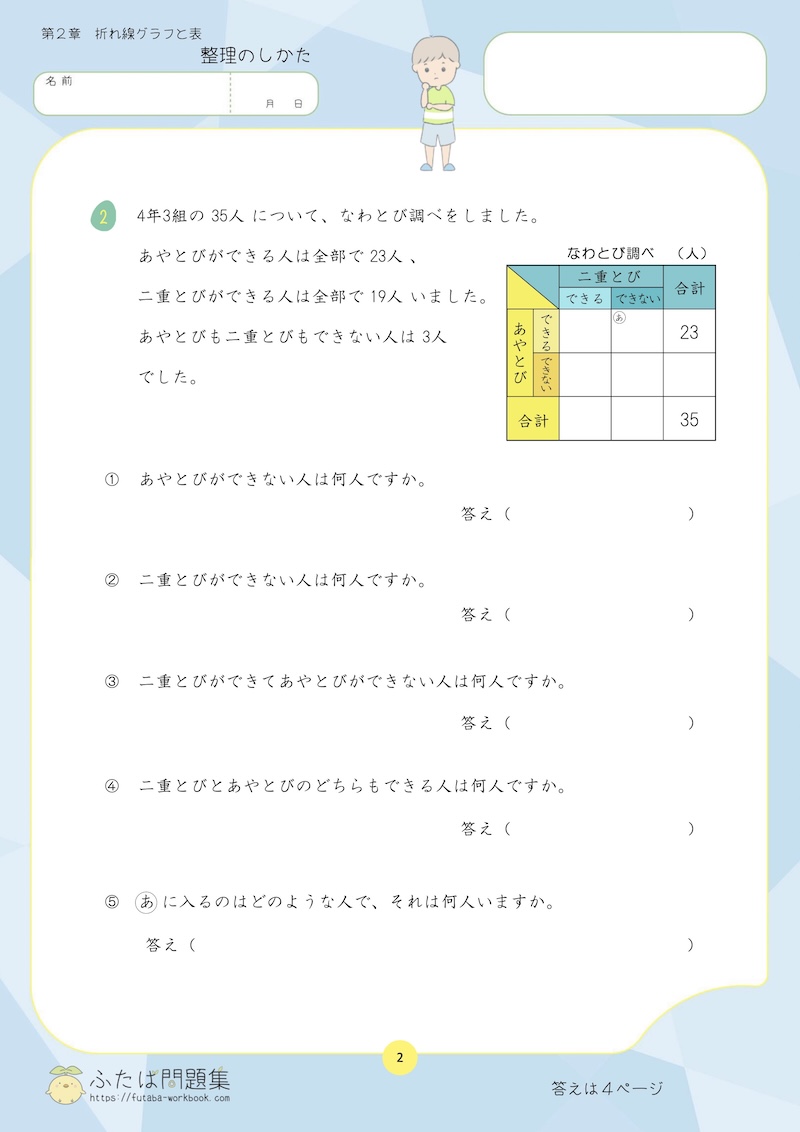

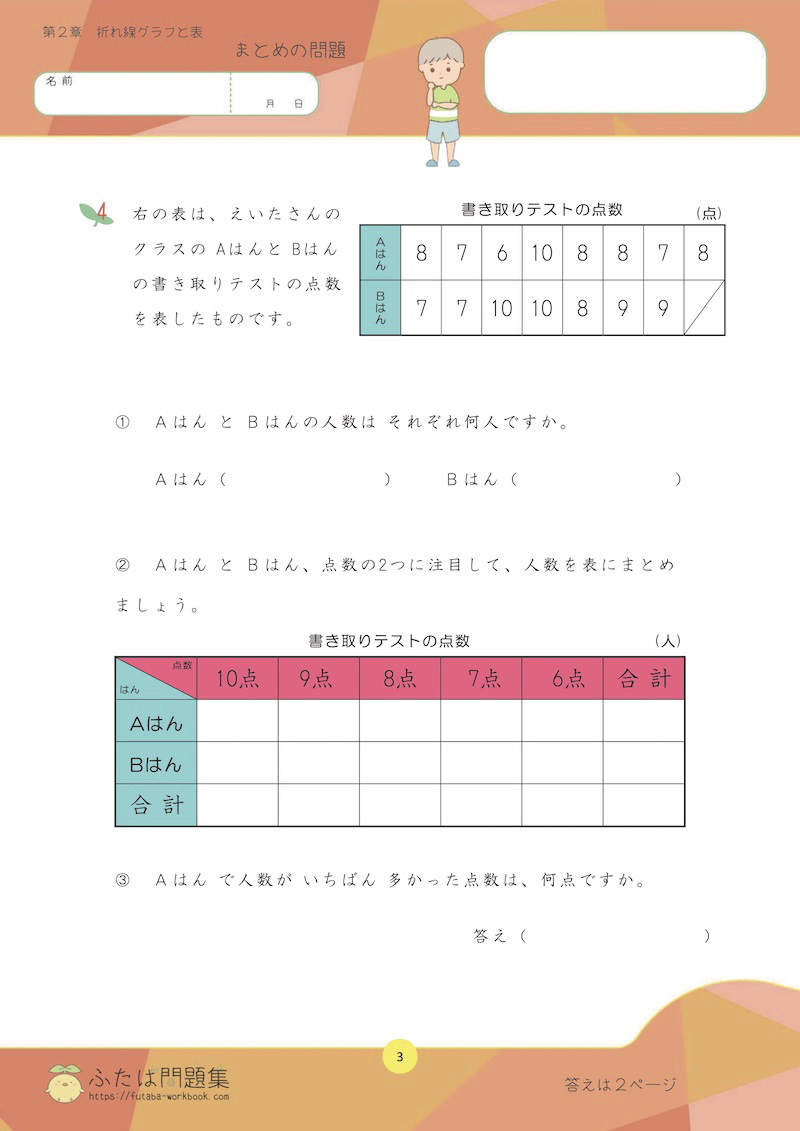

②整理のしかたを復習しよう

整理のしかたを身につけることは、論理的思考力や問題解決能力を高めることも期待できます。

プリントを活用して、将来に役立つ整理のしかたやデータの分析を復習しましょう。

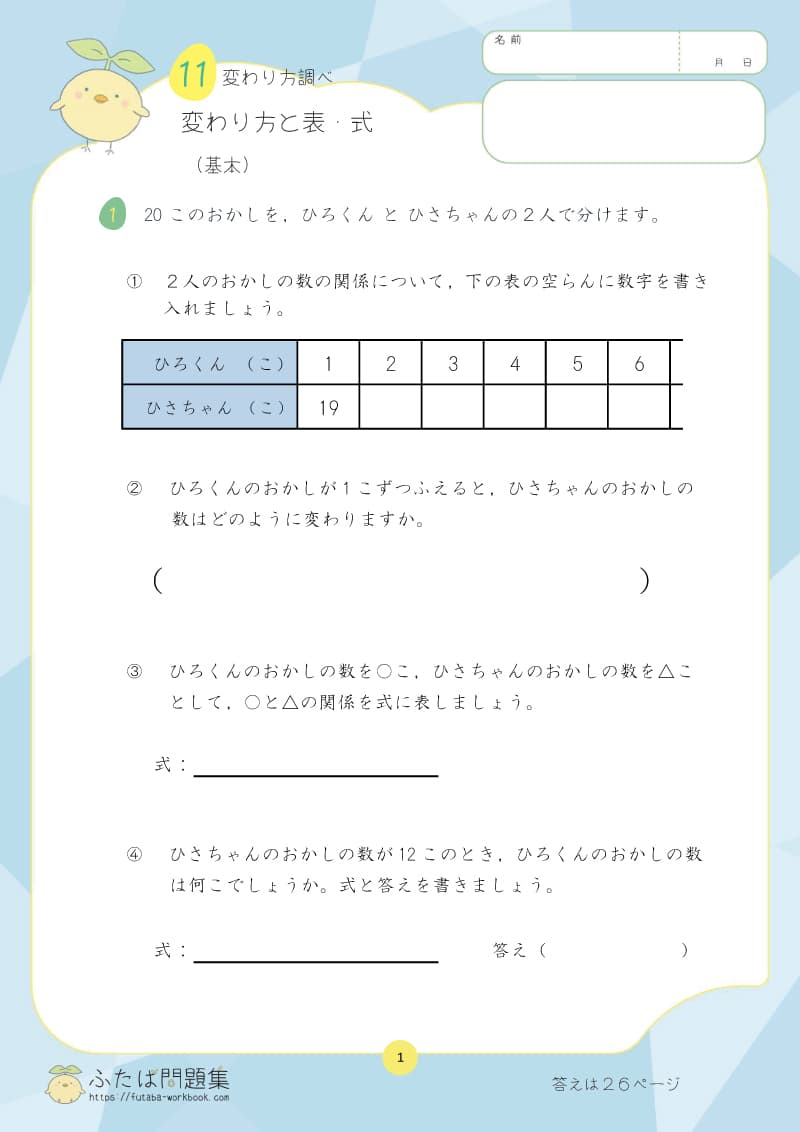

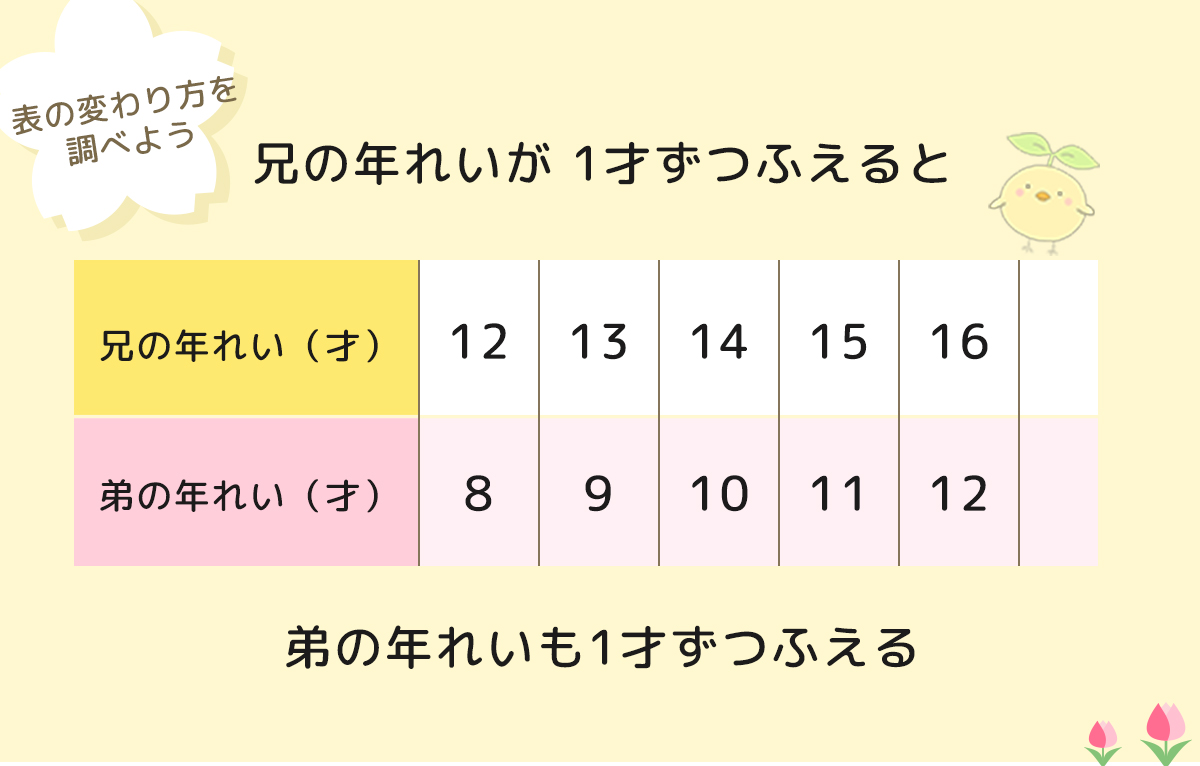

③表の変わり方を調べよう

4年生では、表から変わり方の特徴を読み取ることも必要な算数スキルです。

例えば、年齢差が 4才の兄弟がいて、毎年1月1日時点の 2人の年齢を調べたとします。

上の表をみると

「兄の年齢が1才ずつ増えると、弟の年齢も1才ずつ増える」

「2人の年齢差は変わらず、何年経っても4才差」

とわかりますよね。

このように、表の数値の間の関係をみて、一方の数量が増加するとき、他方の数量が増えているのか減っているのかを正しく捉え、変化の特徴を明確にすることが求められます。

また、伴って変わる二つの数量の関係は、□や△、◯などを用いて式に表すこともあります。

兄の年齢を◯、弟の年齢を△として、◯と△の関係を式に表してみましょう。

- ◯ー△=4

- △+4=◯

ここでの学習は、関数や文字式につながります。

ぜひ復習してみてください。

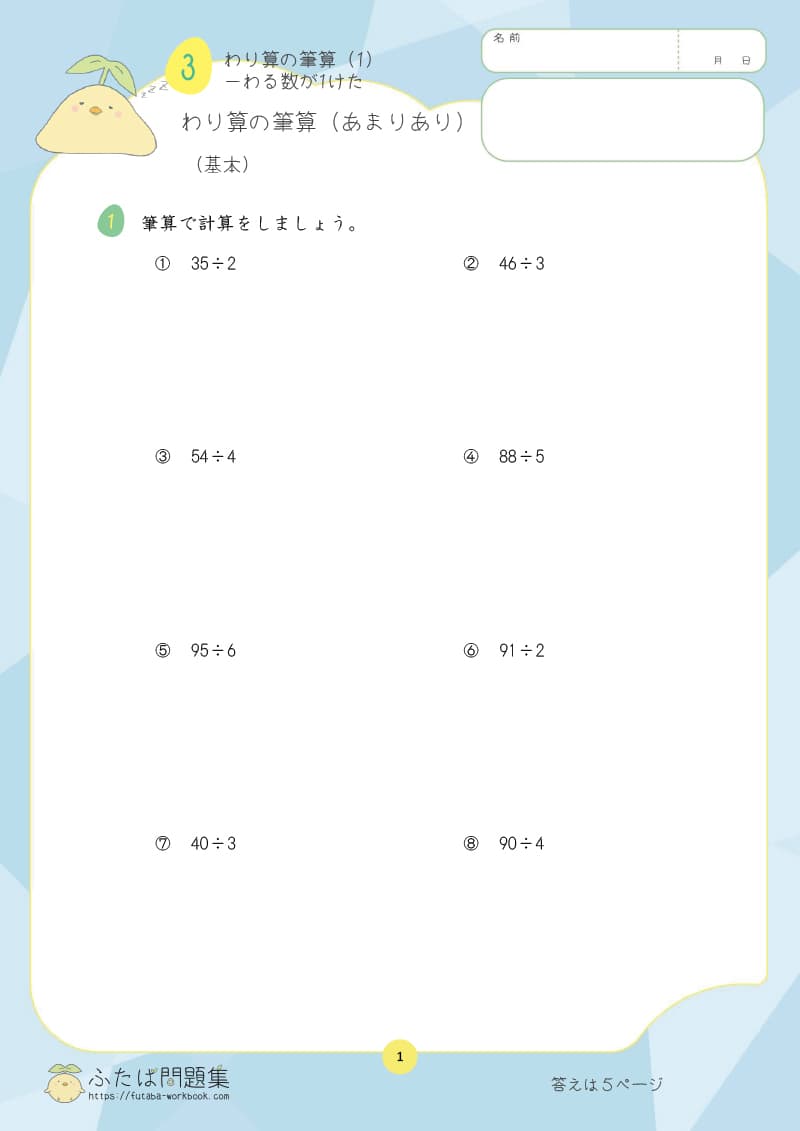

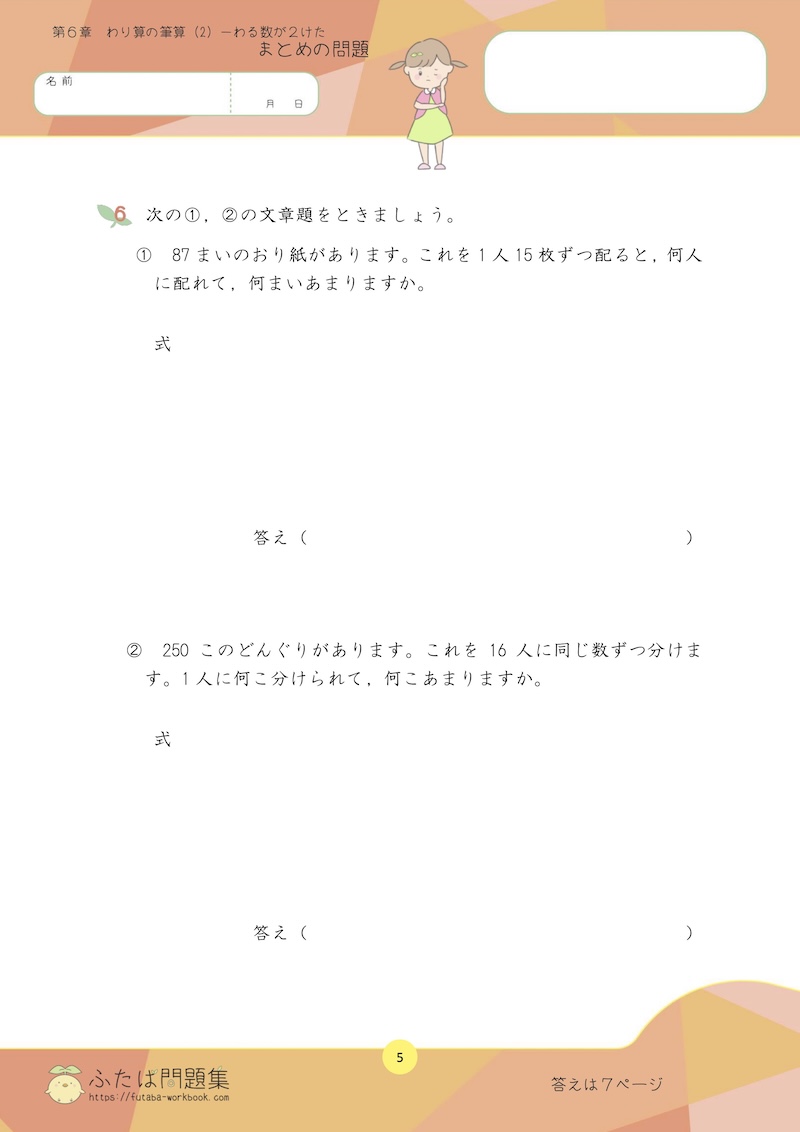

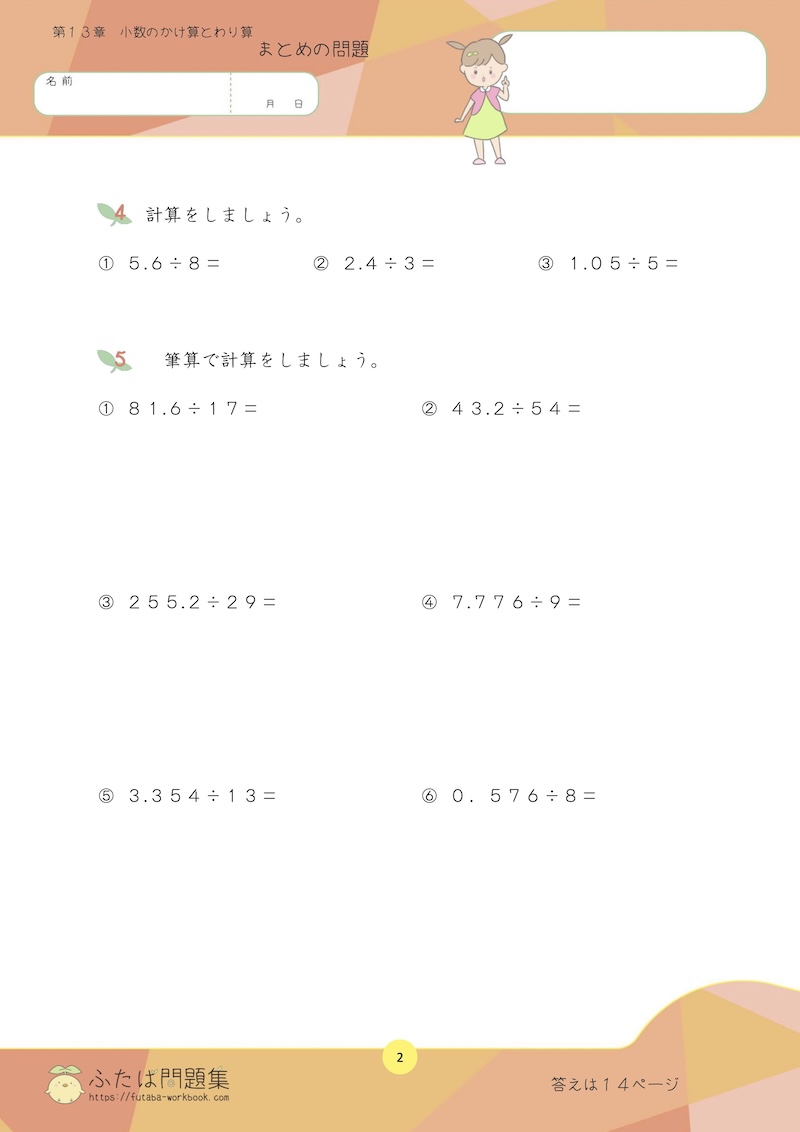

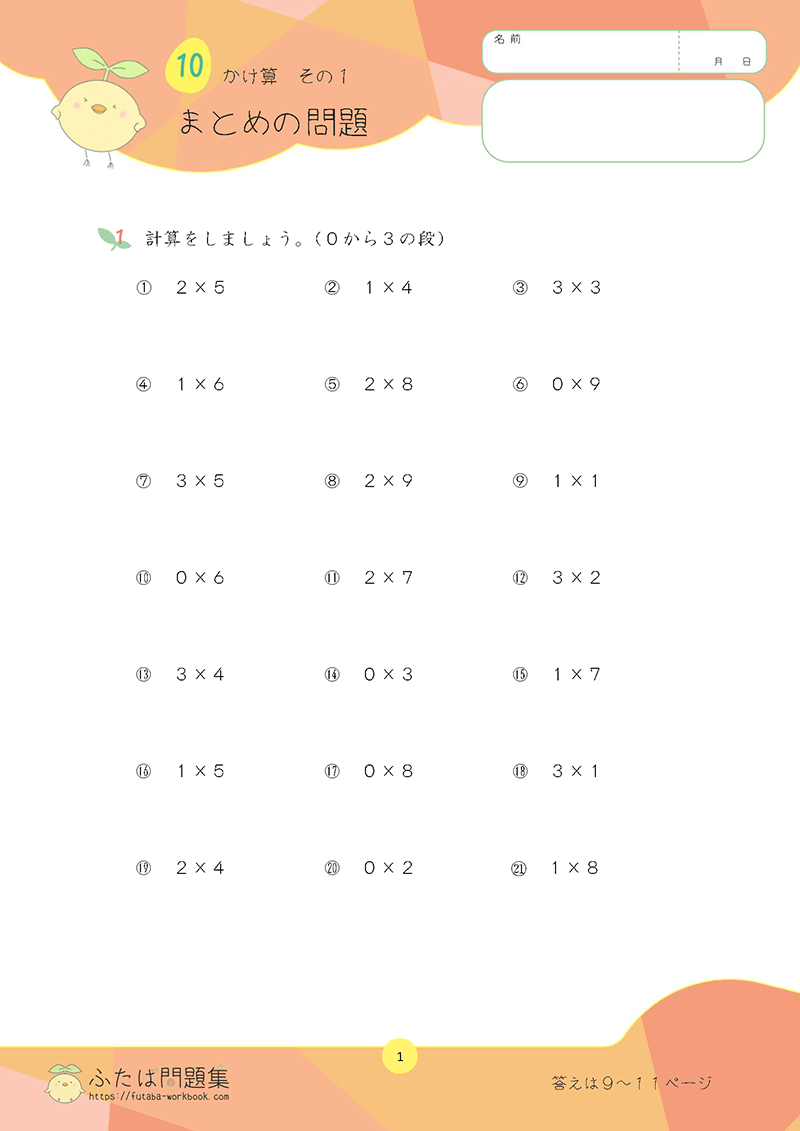

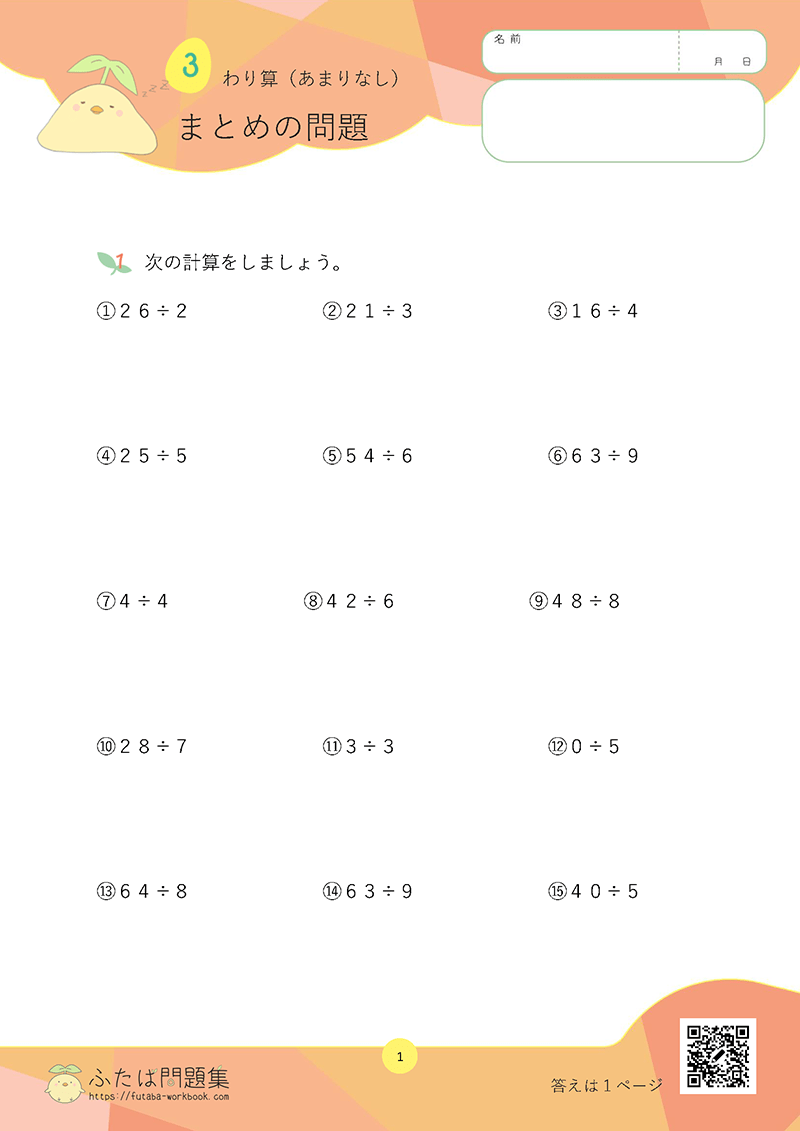

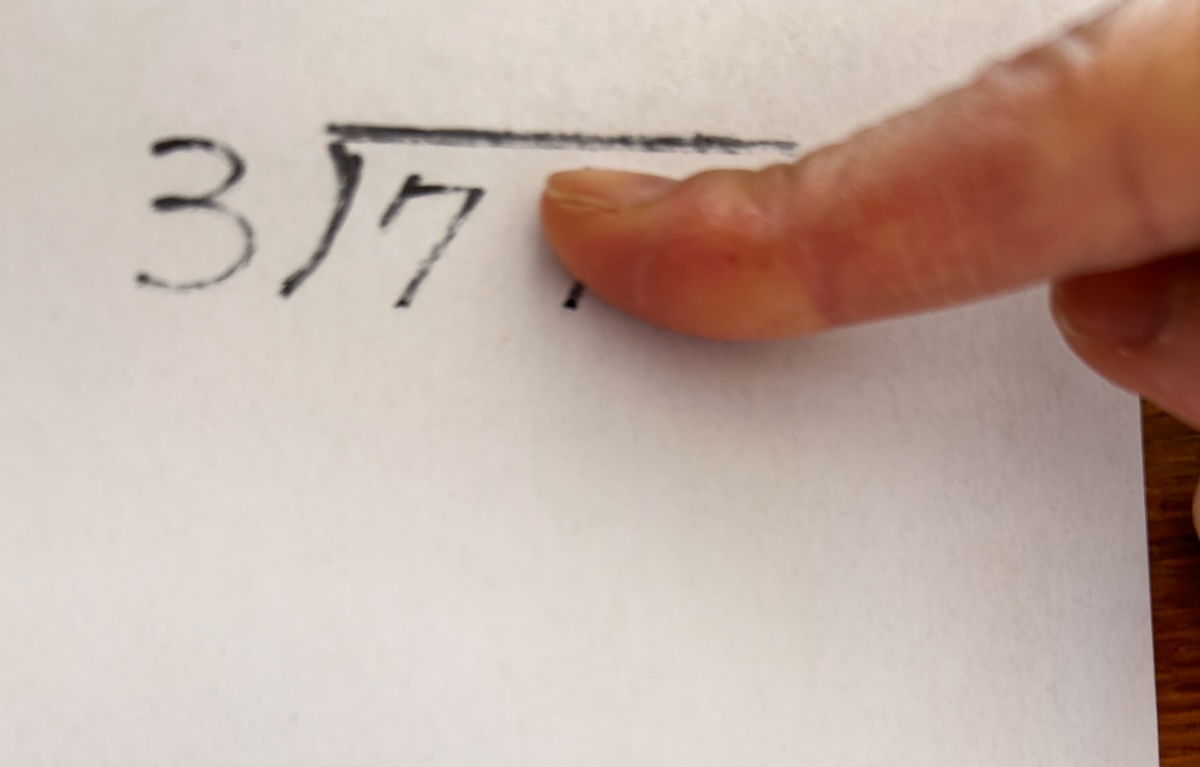

3日目:わり算の筆算

4年生では、わり算の筆算を学習しました。

わり算の筆算は、重要な計算技能の一つです。

正確に計算できるようになるためには、繰り返し練習することが大切です。

①カードゲーム「わり算チャレンジ」

【準備物】

数字カード(0~9まで)、スライドホワイトボードまたは紙

【遊び方】

- カードをシャッフルし、3枚引いて被除数(例:384)を作る

- 次に1枚引いて除数(例:6)を決めます。

- 筆算を解き、商と余りを求めます。

- 正解できたらポイントを獲得し、最初に10ポイント獲得した人が勝ち!

数字をランダムに組み合わせることで、いろいろな問題に挑戦しながら計算の練習ができます。

②プリントでくり返し練習しよう

割り算の筆算では、「位」を意識することが大切です。

計算手順を整理し、数字を書く場所を間違えないように注意しましょう。

「今、どこを計算したらいいのか」が分からなくなる場合は、位取りしやすくなるようにサポートしてあげてください。

補助線を引いたり、いらない数字を指で隠したりするのがおすすめです。

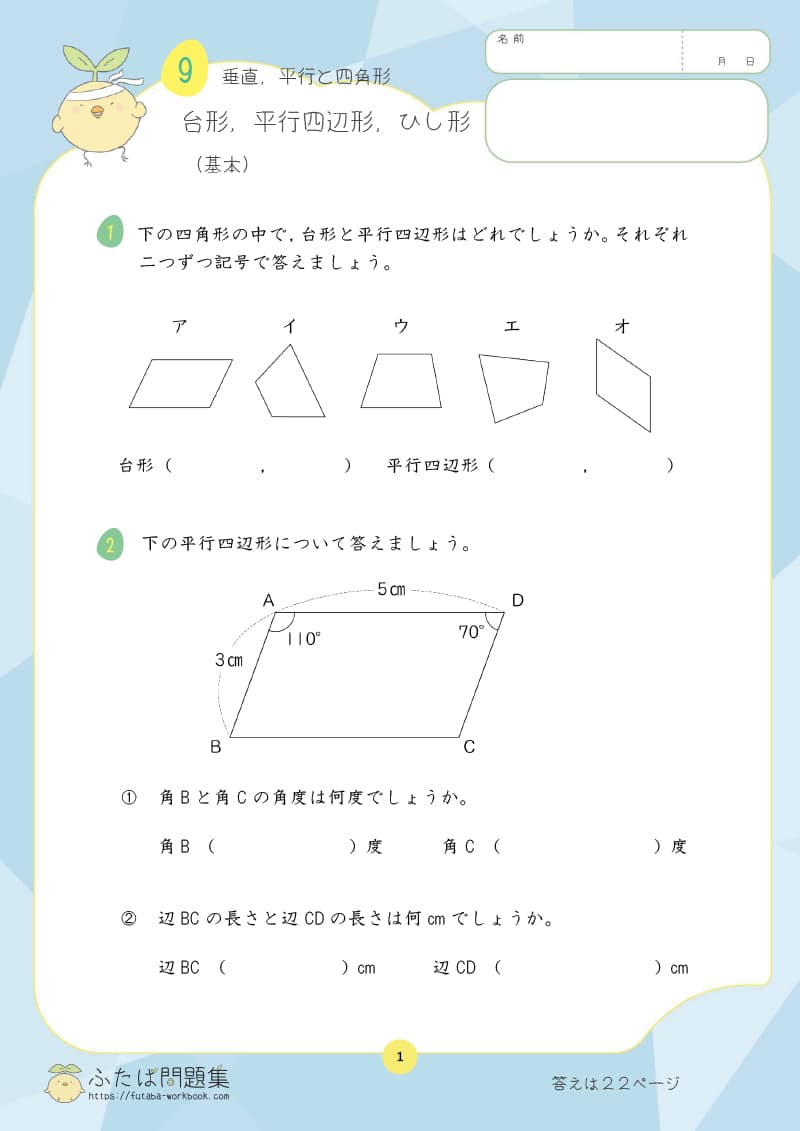

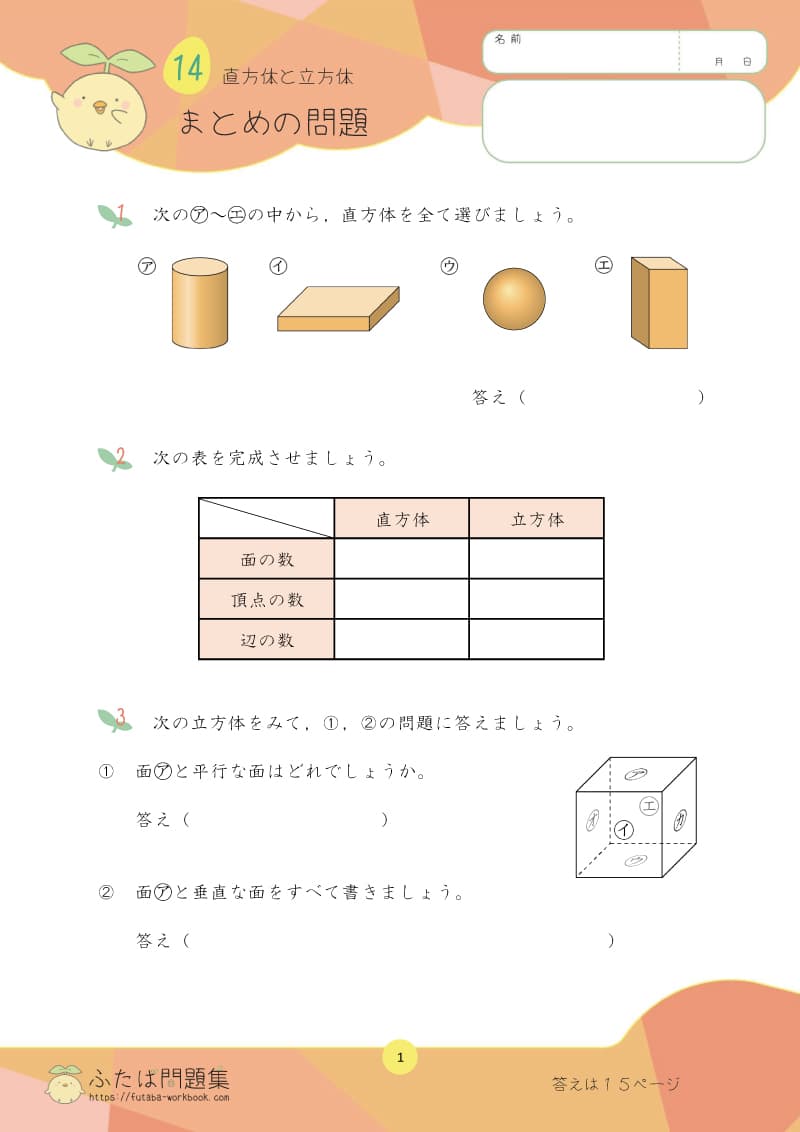

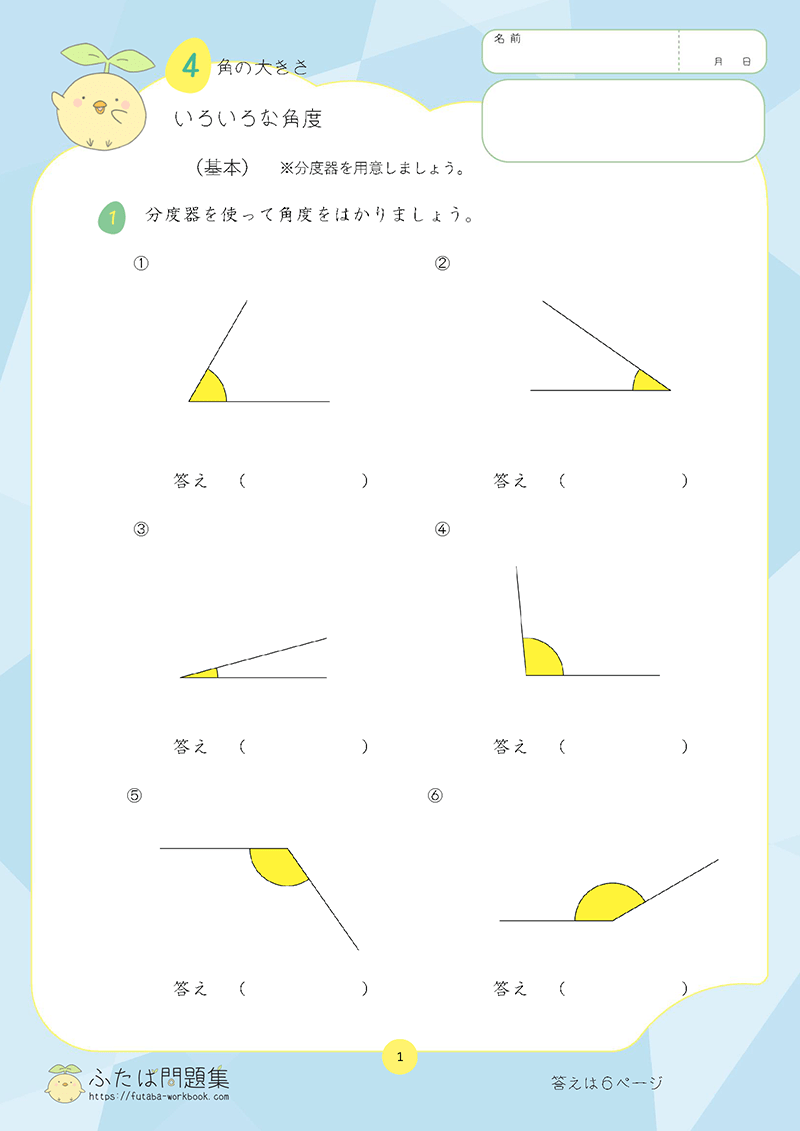

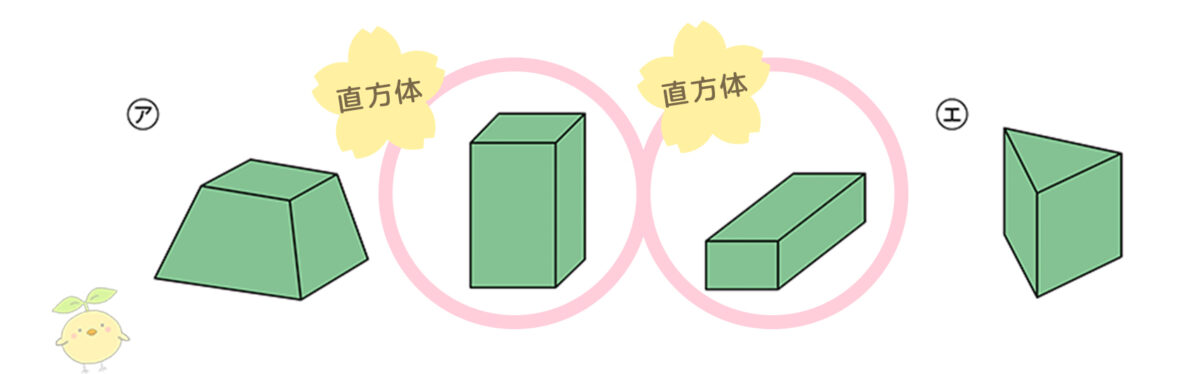

4日目:図形(垂直、平行と四角形、直方体や立方体)

身近なものやプリントを使って、楽しみながら図形の感覚を身につけましょう。

①図形ビンゴ

まずは、学習へのやる気を高めるために、さまざまな四角形を探してみましょう。

【準備物】

9マスのビンゴカード・えんぴつ・赤えんぴつ

【遊び方】

- マスに、好きな図形のワードを書き入れる

(正方形、長方形、平行四辺形、台形、ひし形、平行、垂直、正三角形、二等辺三角形、直角三角形、直方体、立方体) - 身の回りにある図形を探し、見つけたものをビンゴカードにチェックする

- 全てのマスを埋めたらビンゴ!

②図形の理解をプリントで深めよう

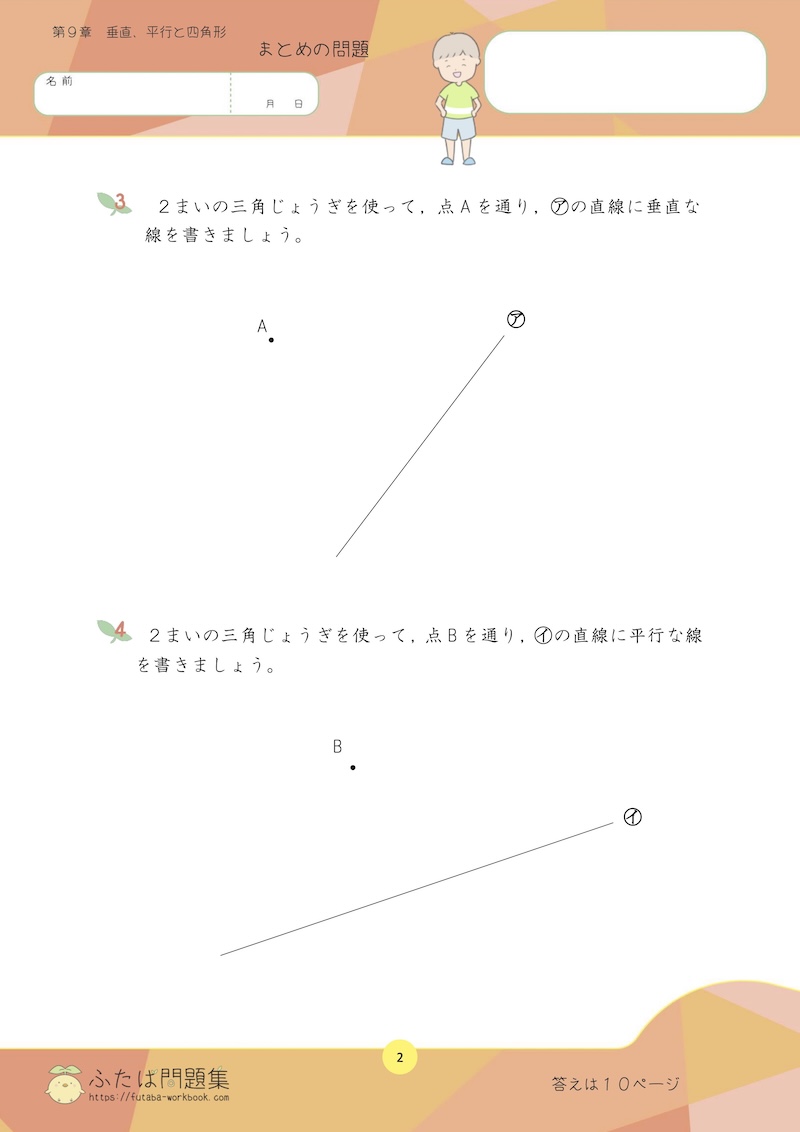

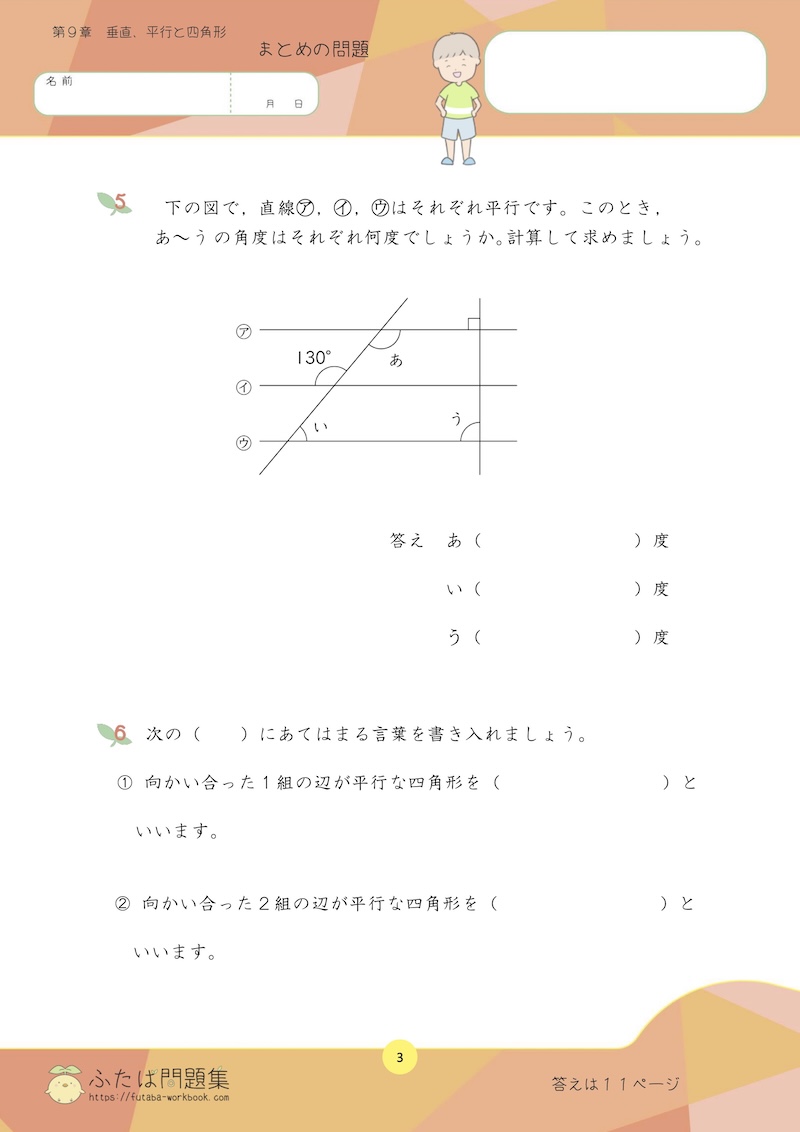

「垂直、平行と四角形」の単元で復習すべきポイントは、具体的に次の点が挙げられます。

- 平行:2本の直線が交わらないとき、その2本の直線を平行である

- 垂直:2本の直線が直角に交わるとき、その2本の直線を垂直である

- 平行四辺形、ひし形、台形の特徴を理解させる

・向かい合った二組の辺が平行な四角形が「平行四辺形」

・四つの辺の長さが等しい四角形が「ひし形」

・向かい合った一組の辺が平行な四角形が「台形」

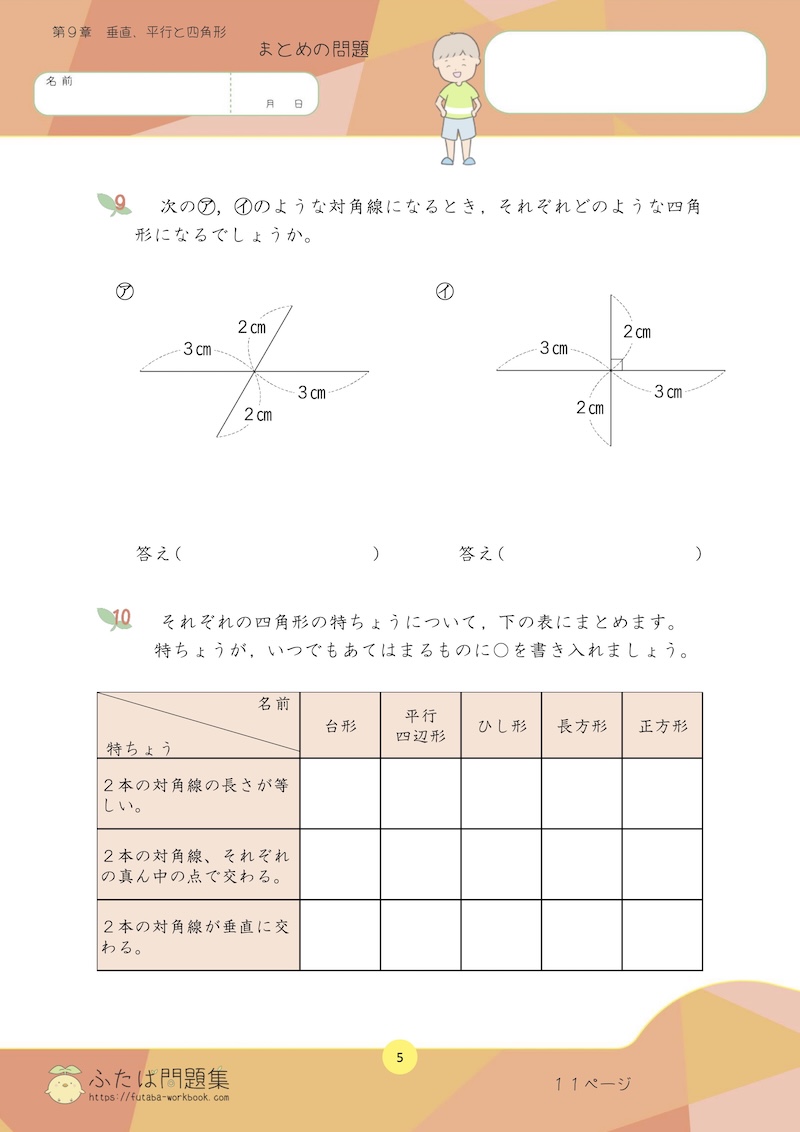

- 対角線の意味と用語を理解させる。

四角形の対角線とは、向かい合う頂点を結んでできる直線

これらのポイントを理解できるようにプリントで復習しましょう。

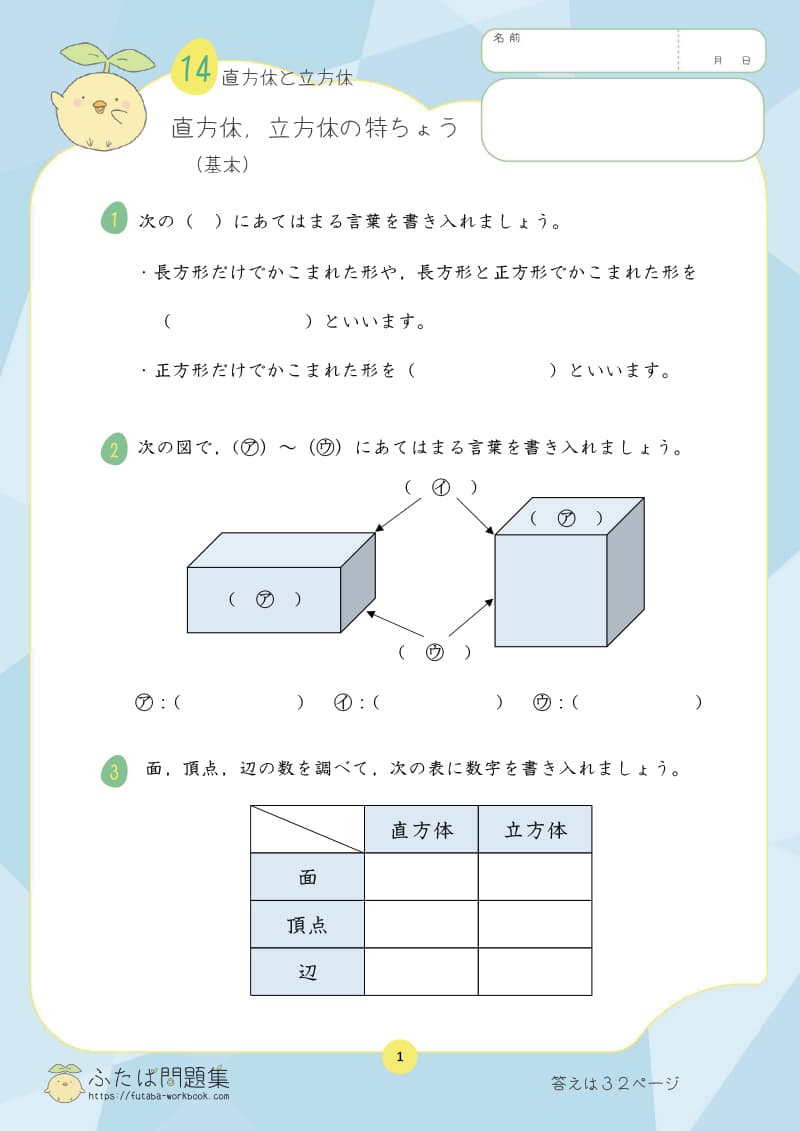

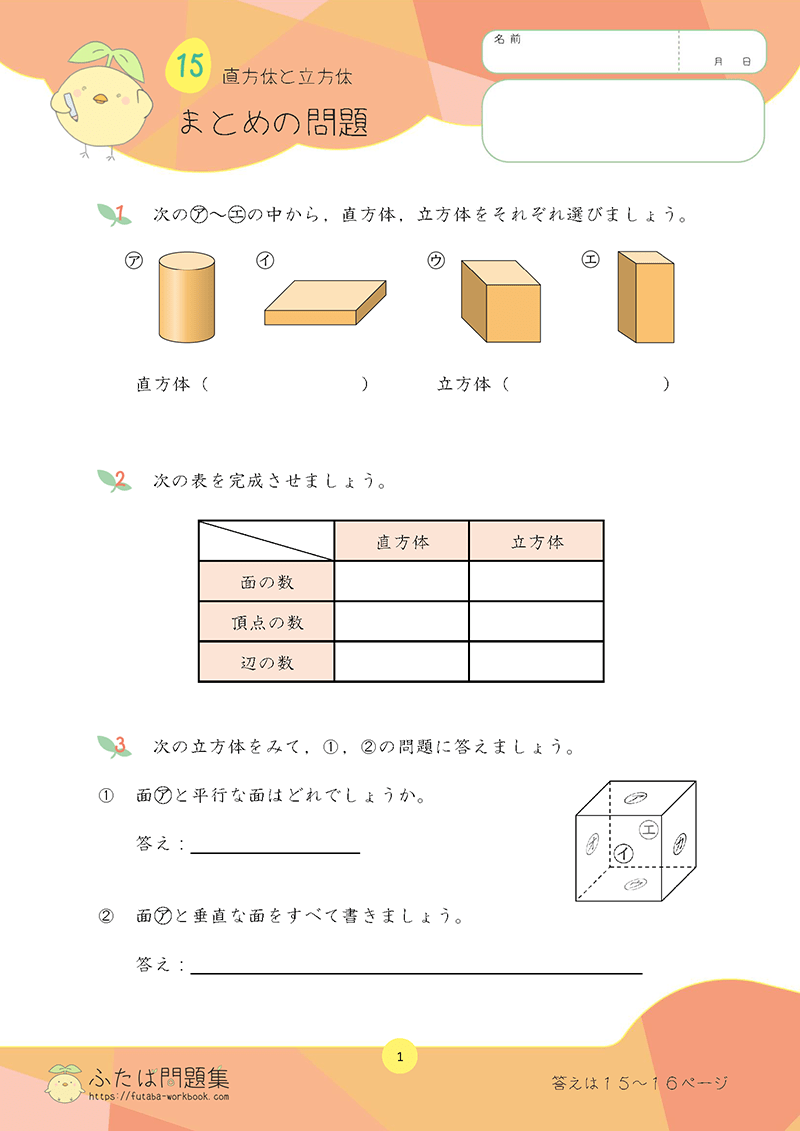

次に「直方体、立方体」を復習する場合は、次のポイントを理解しておきましょう。

- 直方体や立方体を観察し、頂点、辺、面の位置や数を理解する

- 直方体の性質を理解して、見分けられる

(直方体において、向かい合う面が平行であること、隣り合う面が垂直であること、辺どうしが平行や垂直であること)

5年生の「体積」にもつながるため、それぞれの図形の性質をしっかり理解しておきましょう。

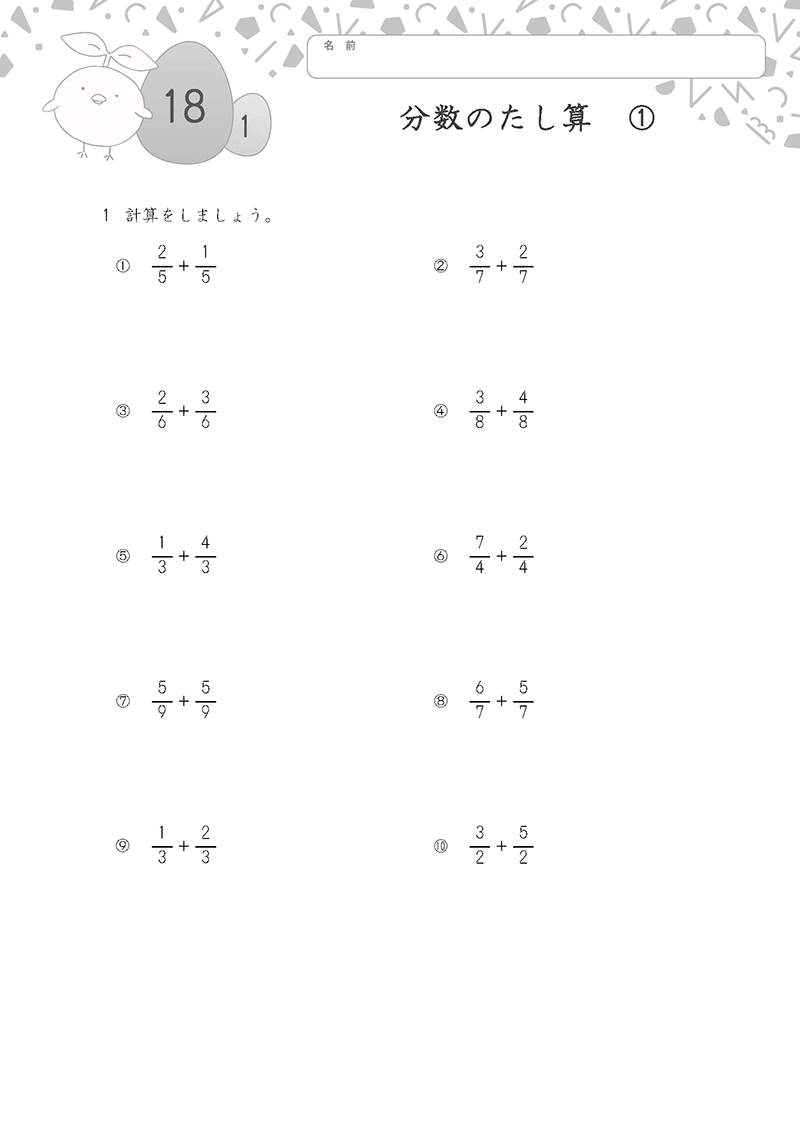

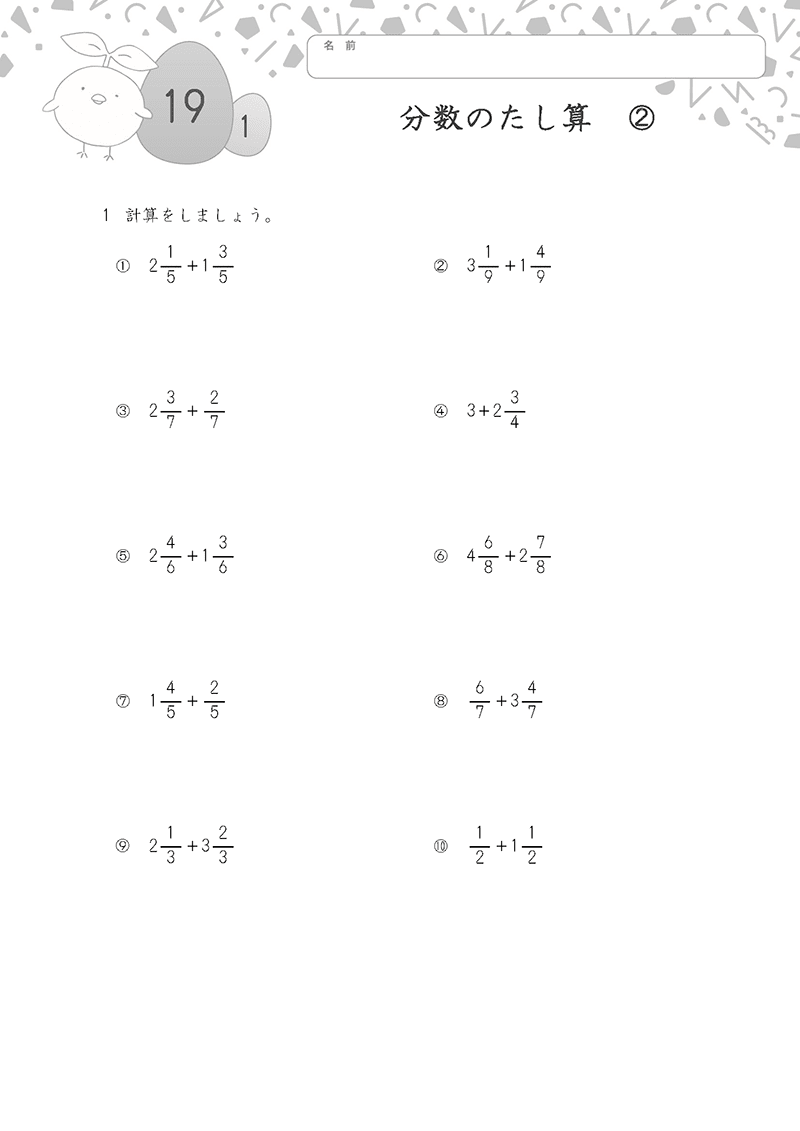

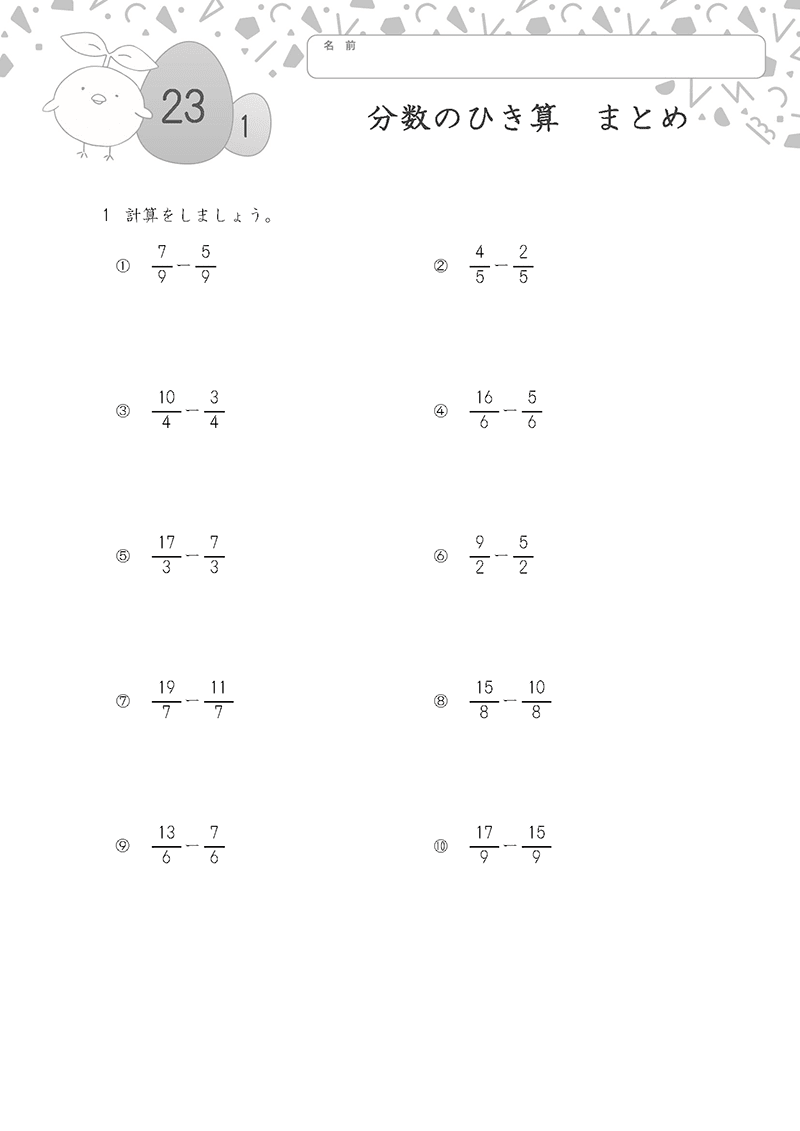

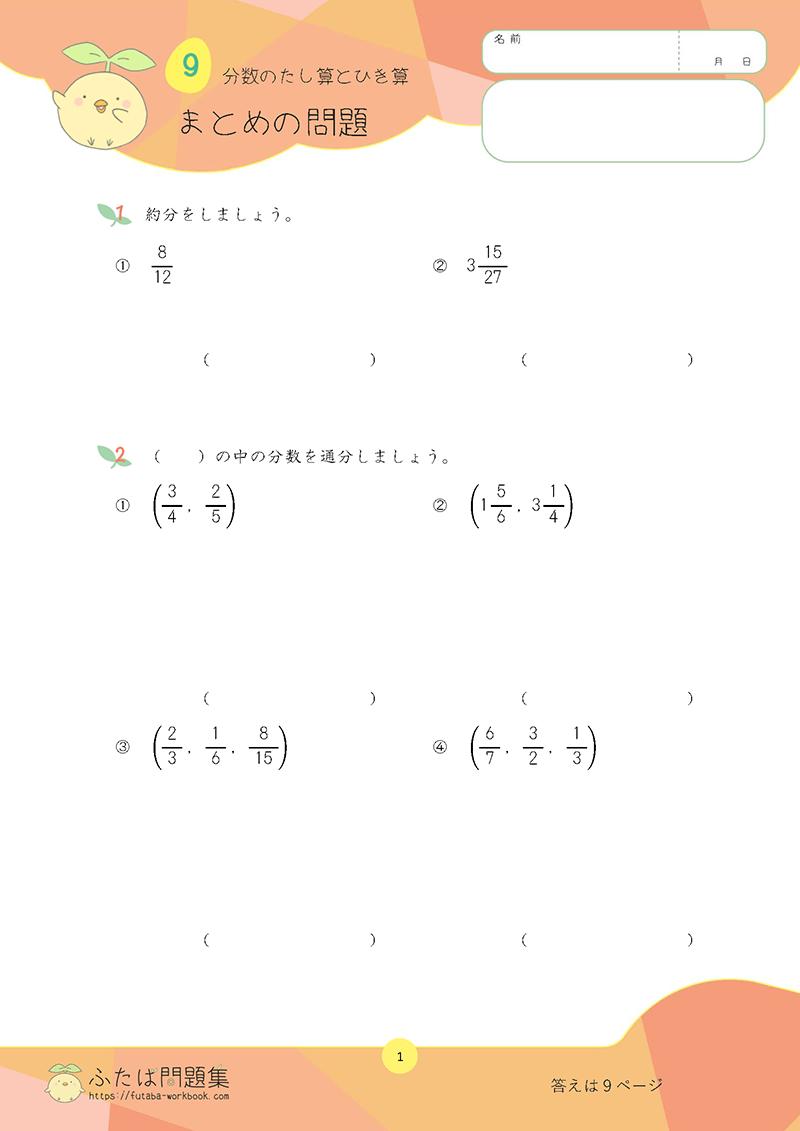

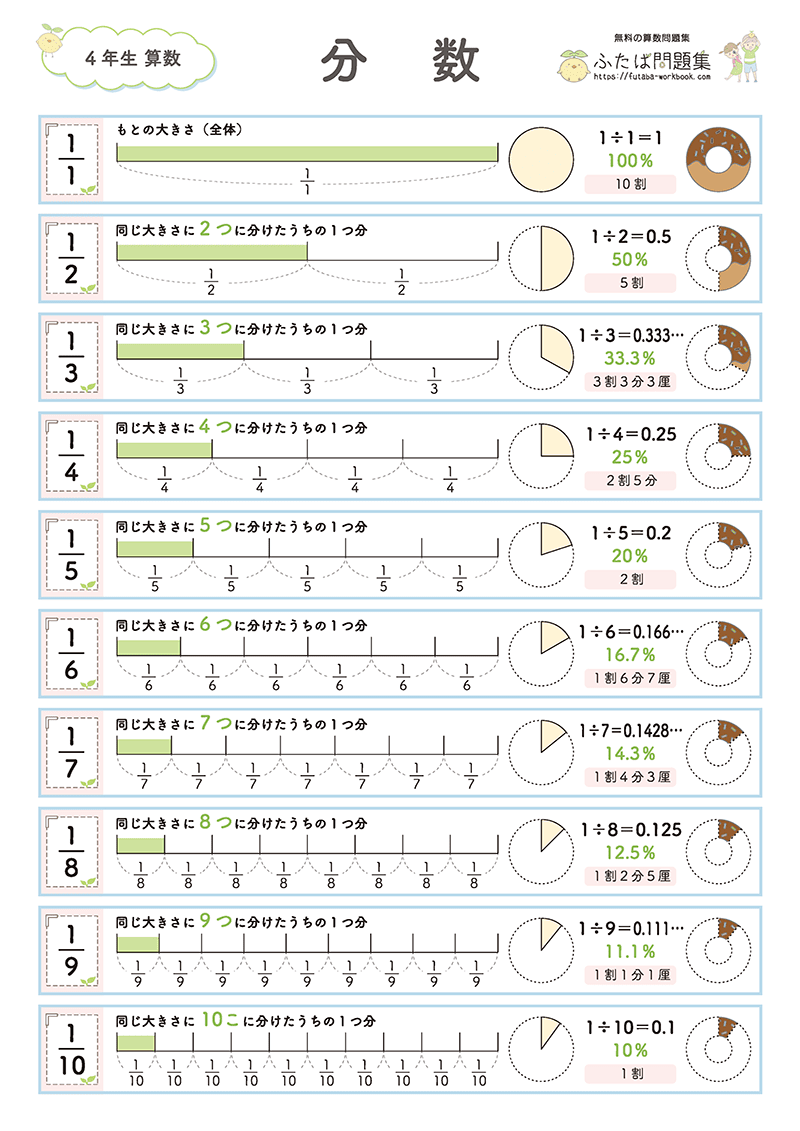

5日目:分数の計算

2年生や3年生で学習したことを生かしながら、4年生の分数を復習しましょう。

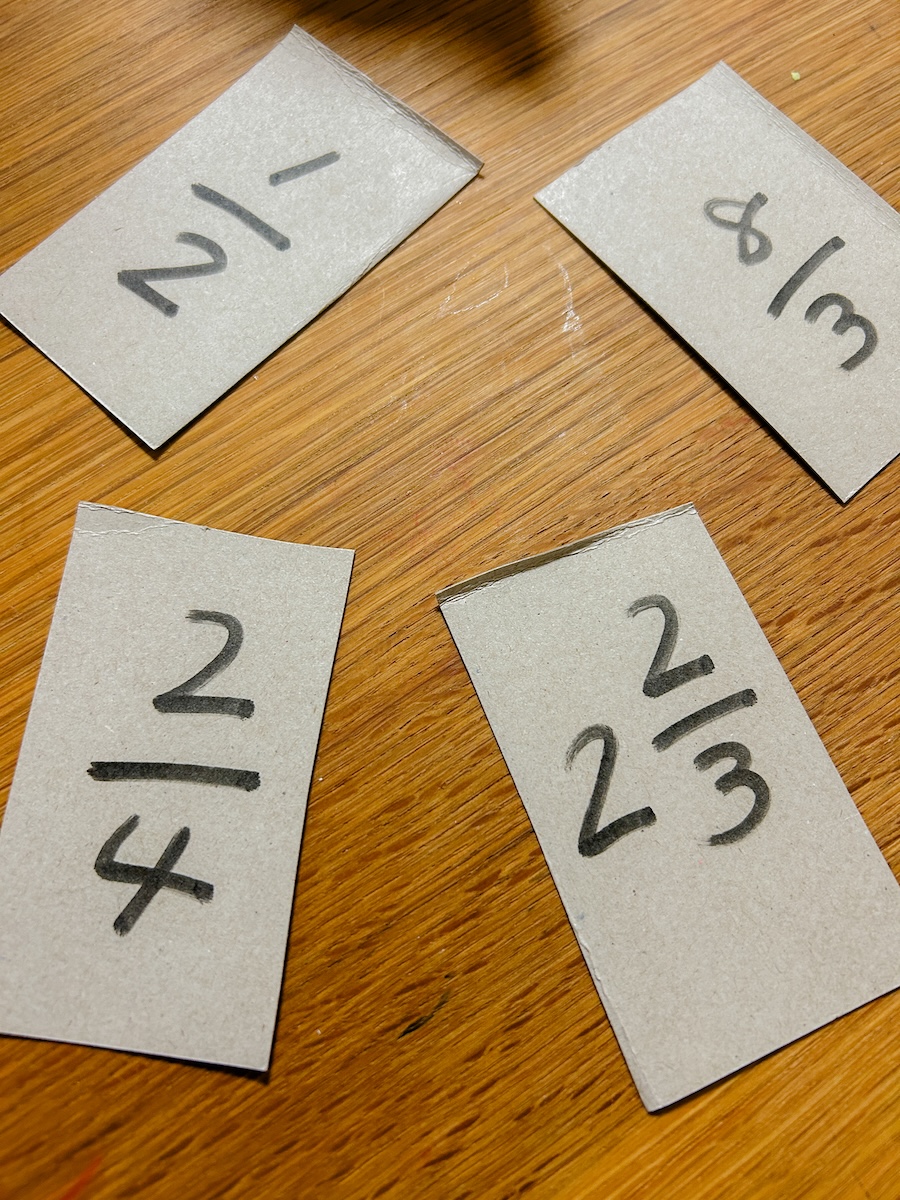

①分数×神経衰弱で遊ぼう

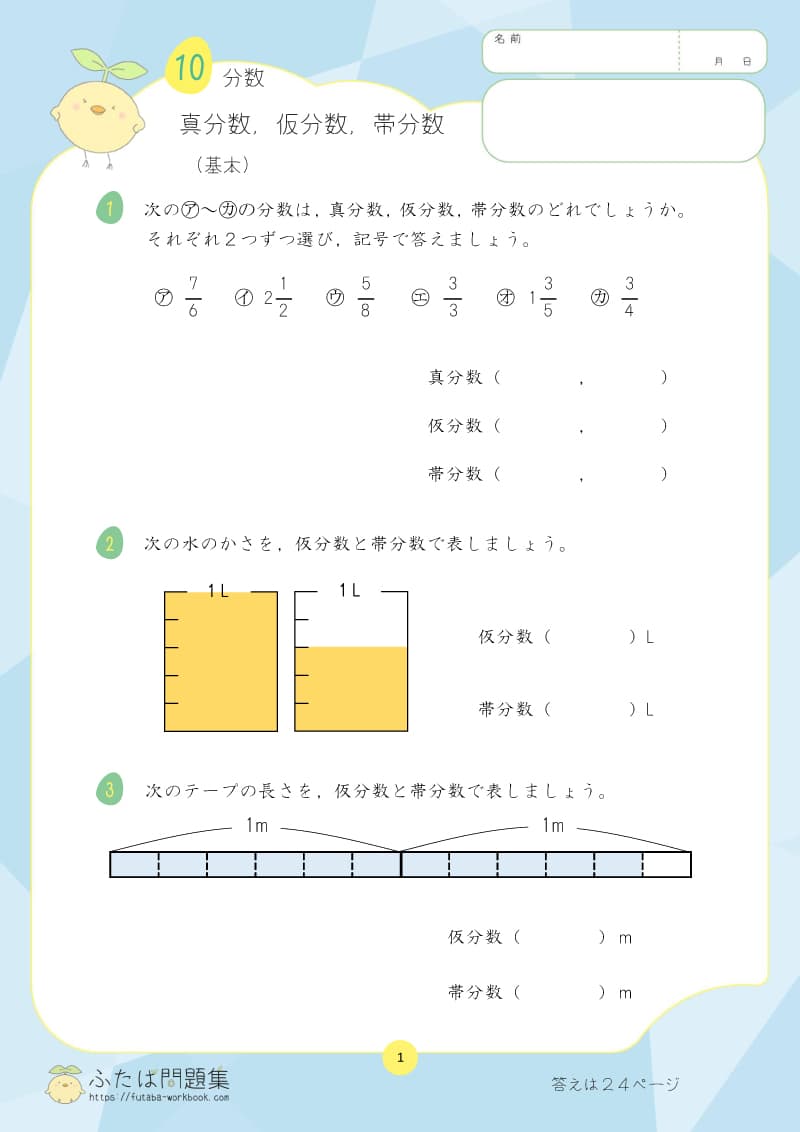

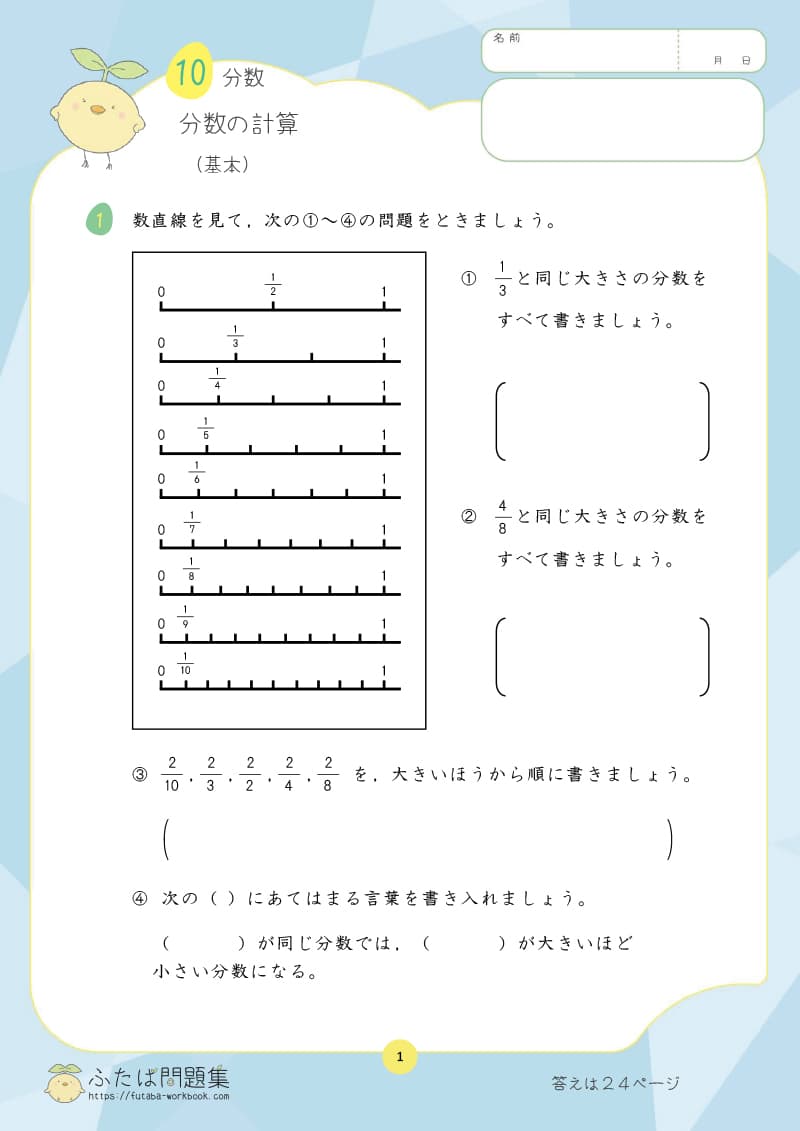

4年生では、真分数、仮分数、帯分数を学習します。

それぞれの意味を理解したり、分数の大小を比較したりする力が求められます。

- 真分数:分子が分母より小さい分数

- 仮分数:分子が分母と同じか、分母より大きい分数

- 帯分数:整数と真分数を合わせた分数

ゲームで遊びながら、分数の基礎を鍛えましょう。

【準備するもの】

・分数を書いたカード

(例)1/2、2/4、1/3、2/6、3/5、6/10、2/3、4/6、4/8、1/2、1と1/4、5/4、2と2/3、8/3

1と3/5、8/5、3と1/2、7/2、4と2/7、30/7

【準備物】

→分数の学習ポスター(分数の大小を判断するときに使用)

【遊び方】

- 順番:神経衰弱のようにカードを2枚めくる

- ペアの条件:等しい分数(例:1/2と2/4)ならペアとなる

- 正解:ペアが正しい場合、そのカードを獲得し、もう一度挑戦

- 間違い:ペアが間違っていた場合、カードを元の位置に戻し、次のプレイヤーに交代

- ゲーム終了:全てのカードがペアになるまで続け、獲得したカードの枚数で勝敗を決める

楽しみながら学べるので、苦手意識を持つ子も積極的に取り組みやすいです。

分数の大小を考えるのが苦手な場合は、ぜひ目で見て分数の大きさが分かるヒントカードも活用してください。

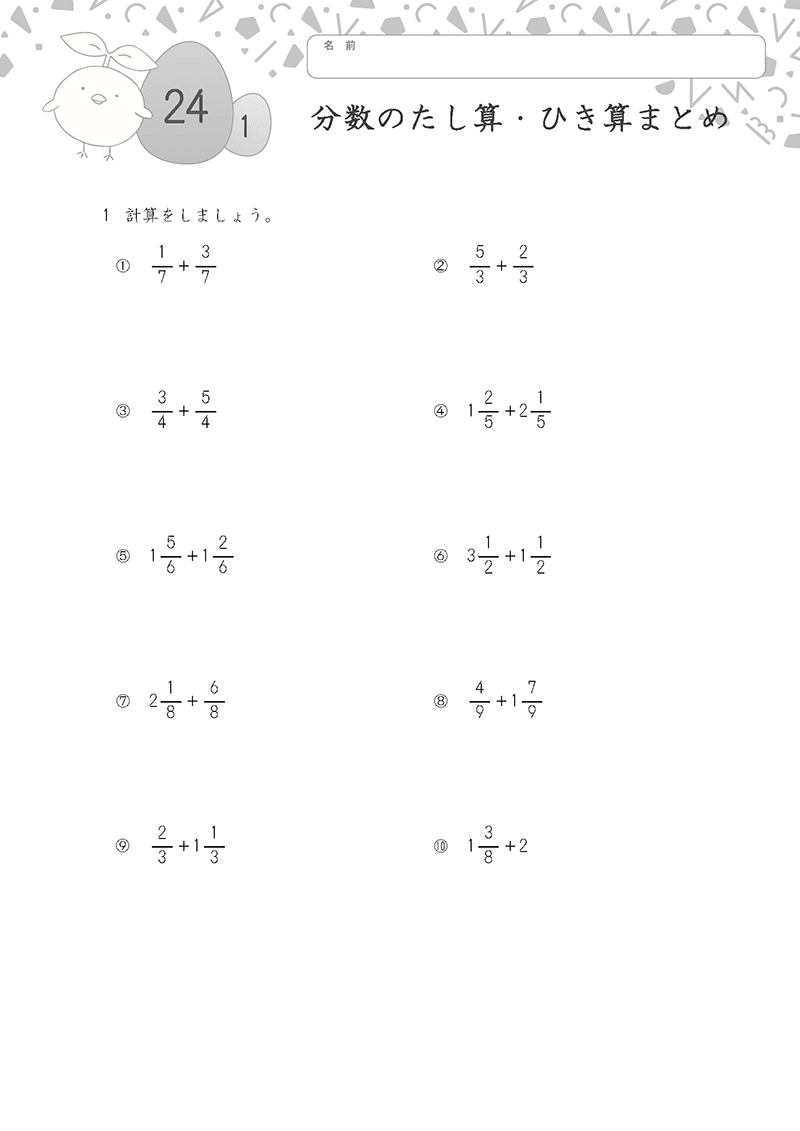

②ドリルやプリントでくり返し復習しよう

4年生では、同じ分母の分数の足し算や引き算をしたりします。

5年生の学習にもつながるため、くり返し練習して計算力を高めましょう。

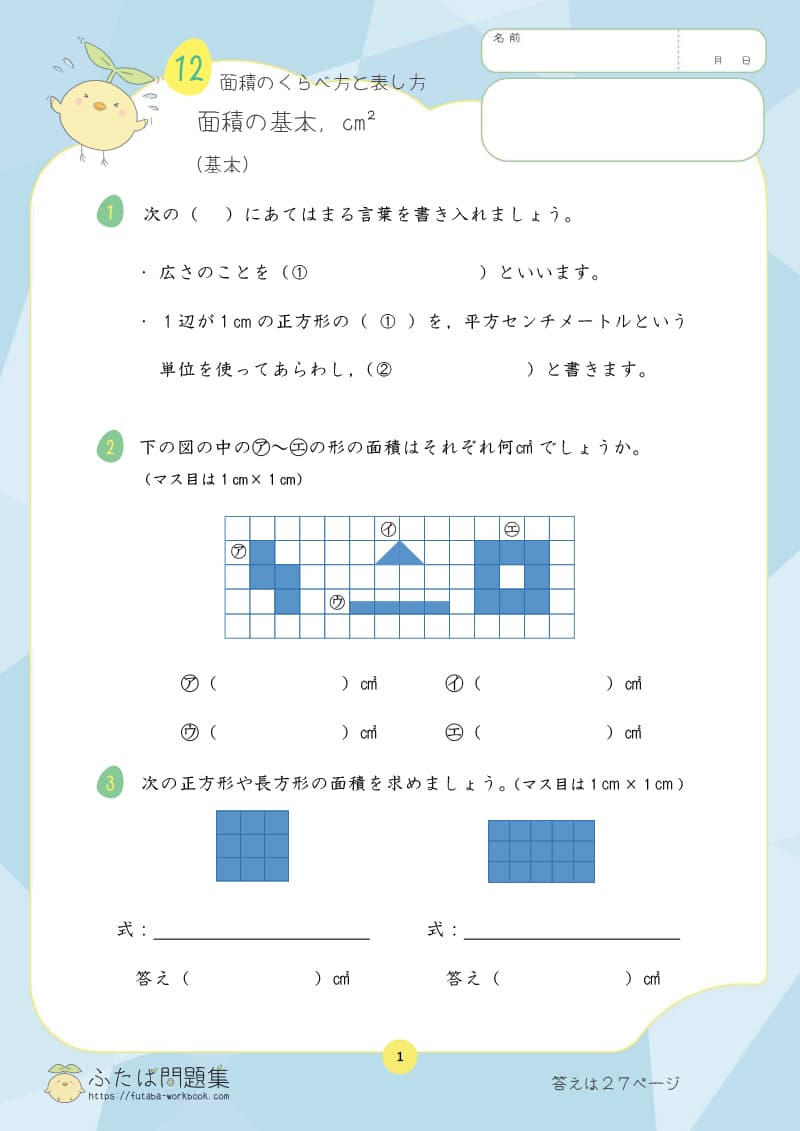

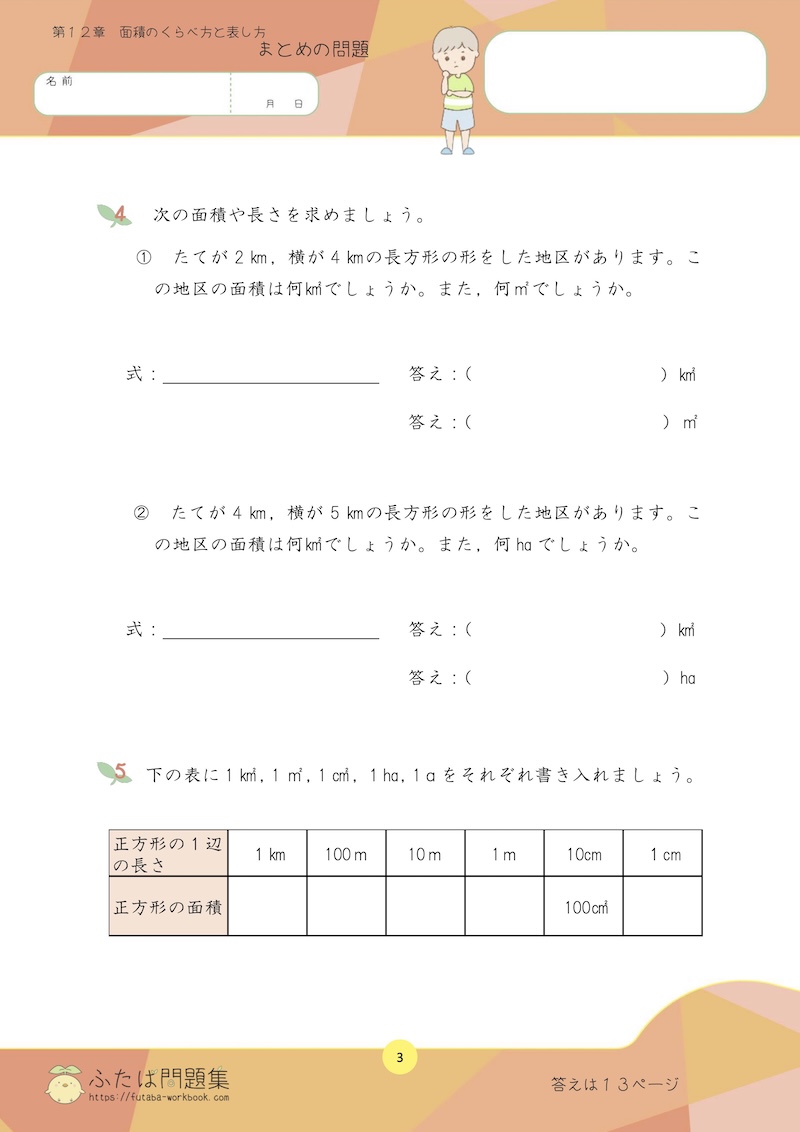

6日目:面積

4年生の面積の学習は、5年生以降で学習する、より複雑な図形の面積を求めるための基礎となります。

春休み中に、公式を使って面積を求められるようにしましょう。

①面積の求め方を確認しよう

教科書や学習ポスターなどを活用しながら、面積の求め方を確認しましょう。

文字で公式を暗記するよりも、図を用いて視覚的に考えた方が理解しやすいです。

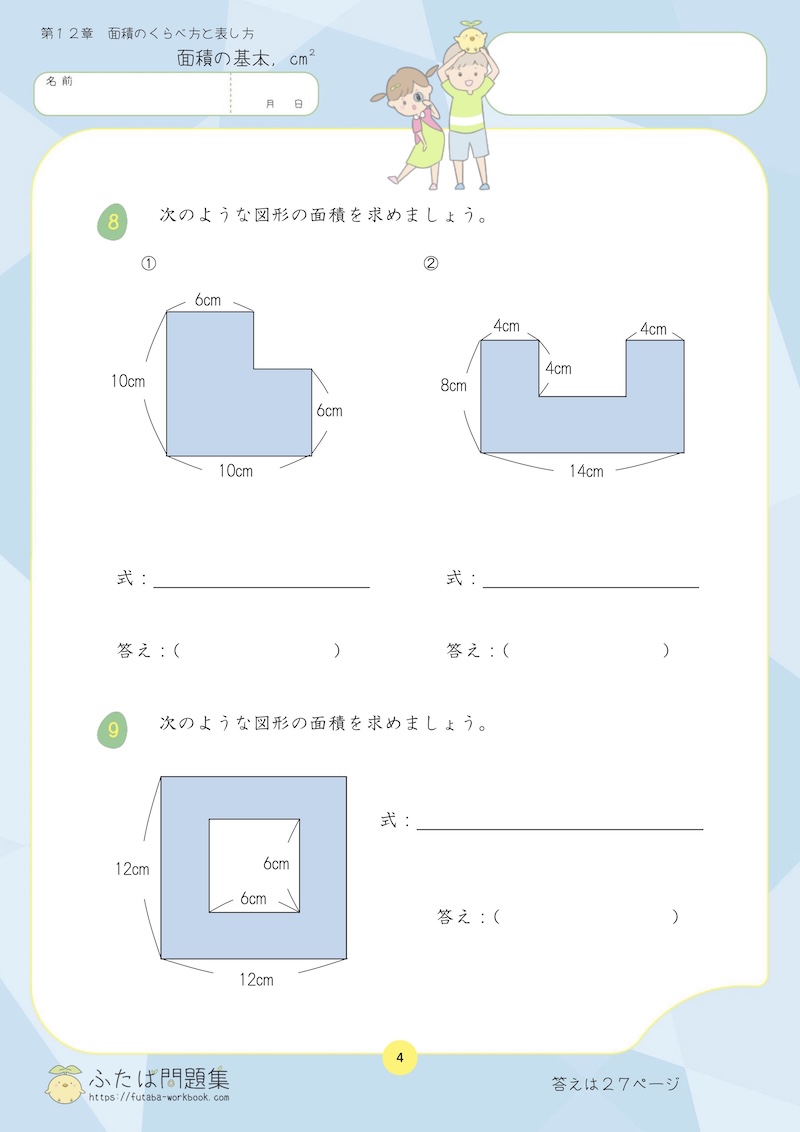

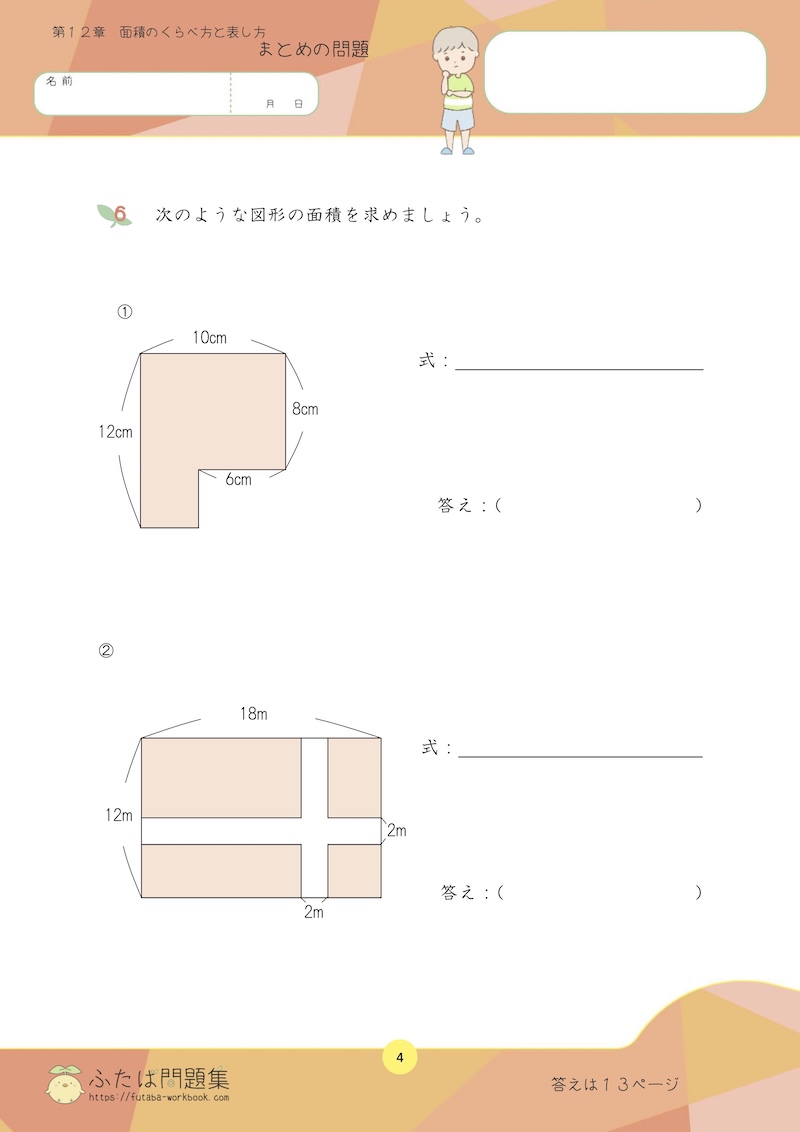

②面積の応用力を鍛えよう

4年生では、公式を用いて、さまざまな図形の面積を求めることが求められます。

プリントを活用して、図形の思考力を鍛えましょう。

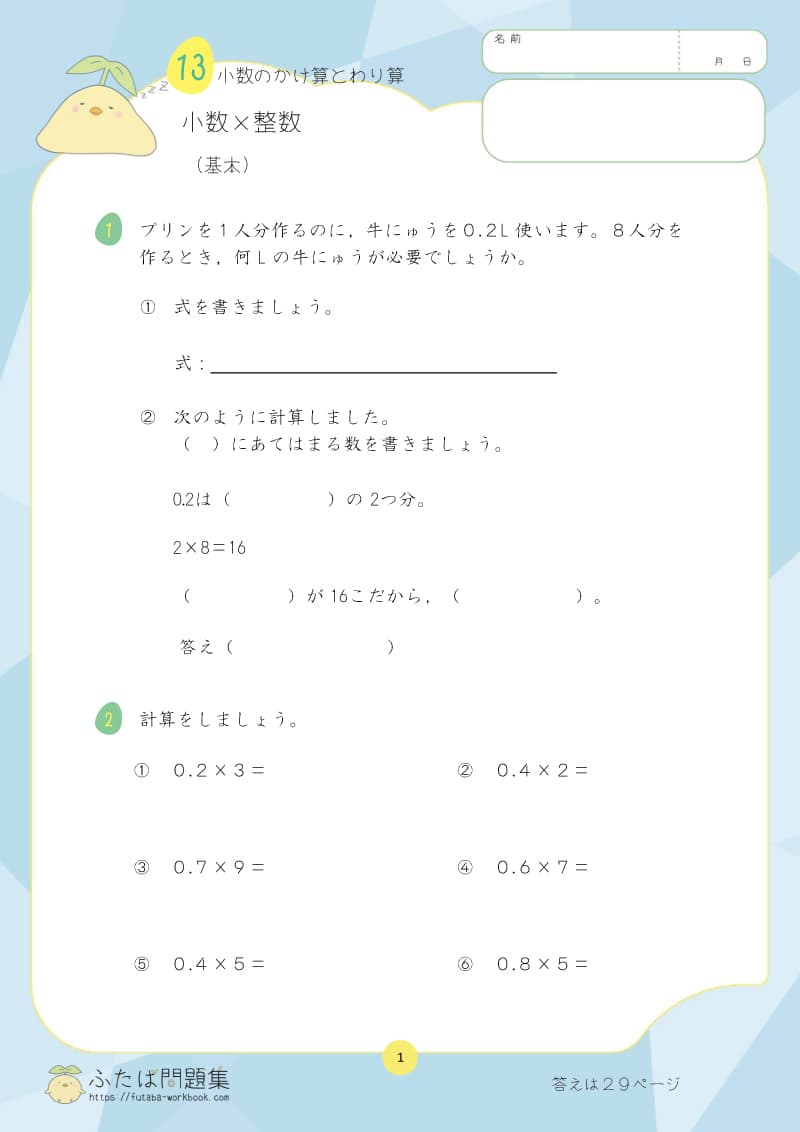

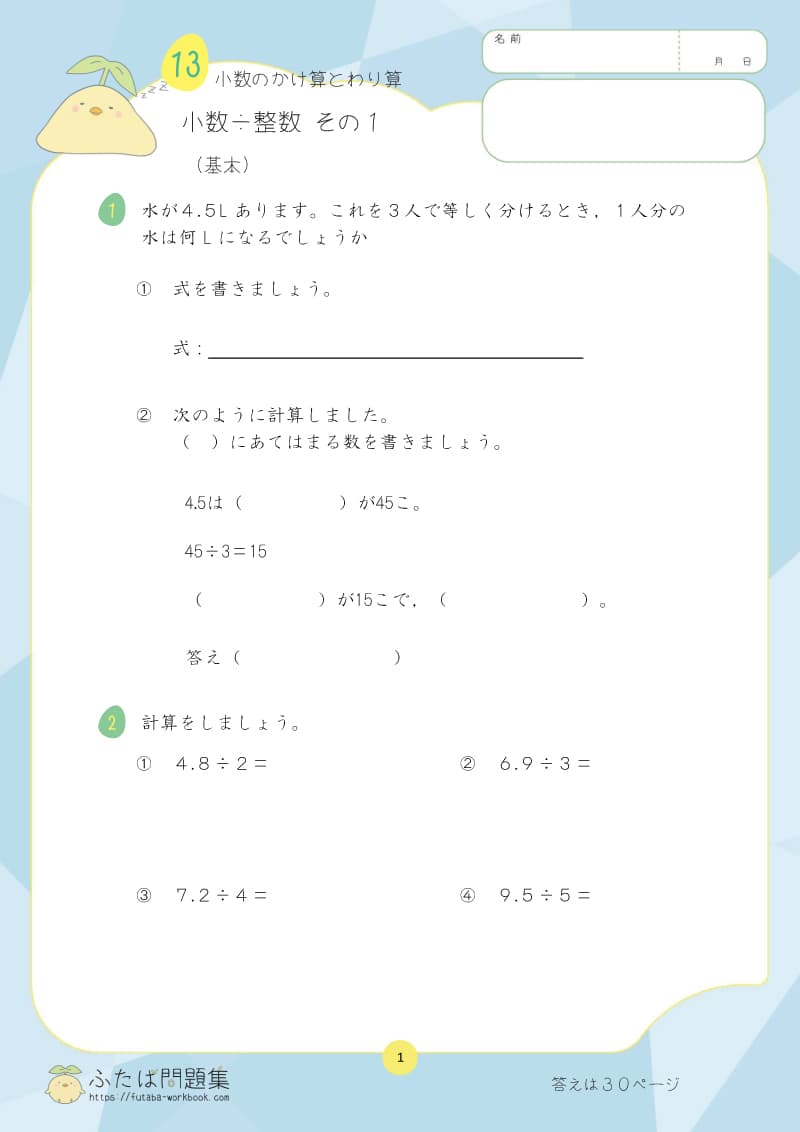

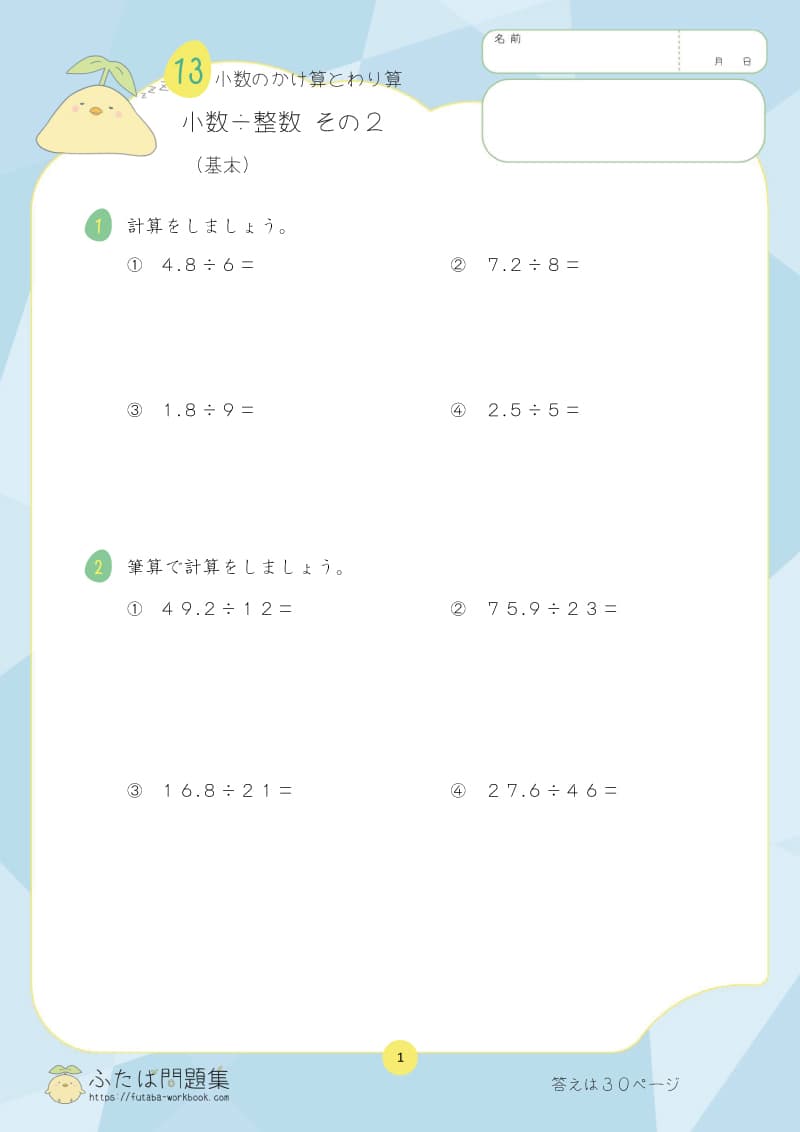

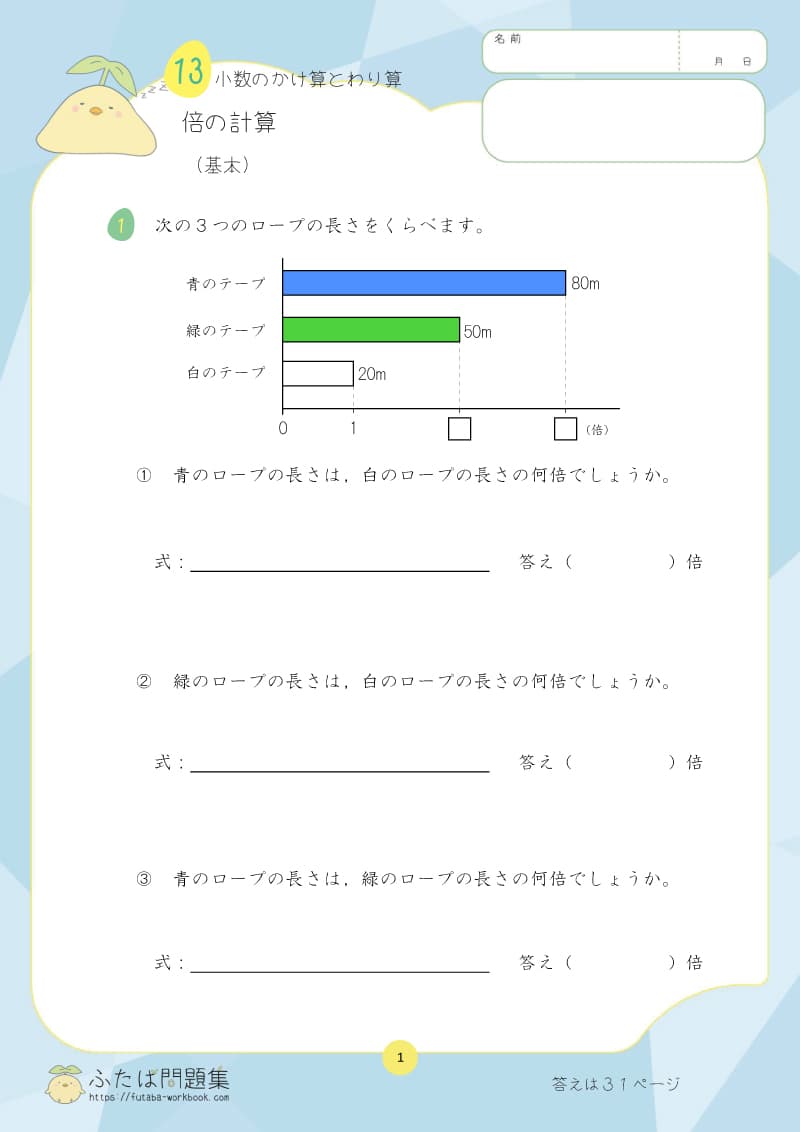

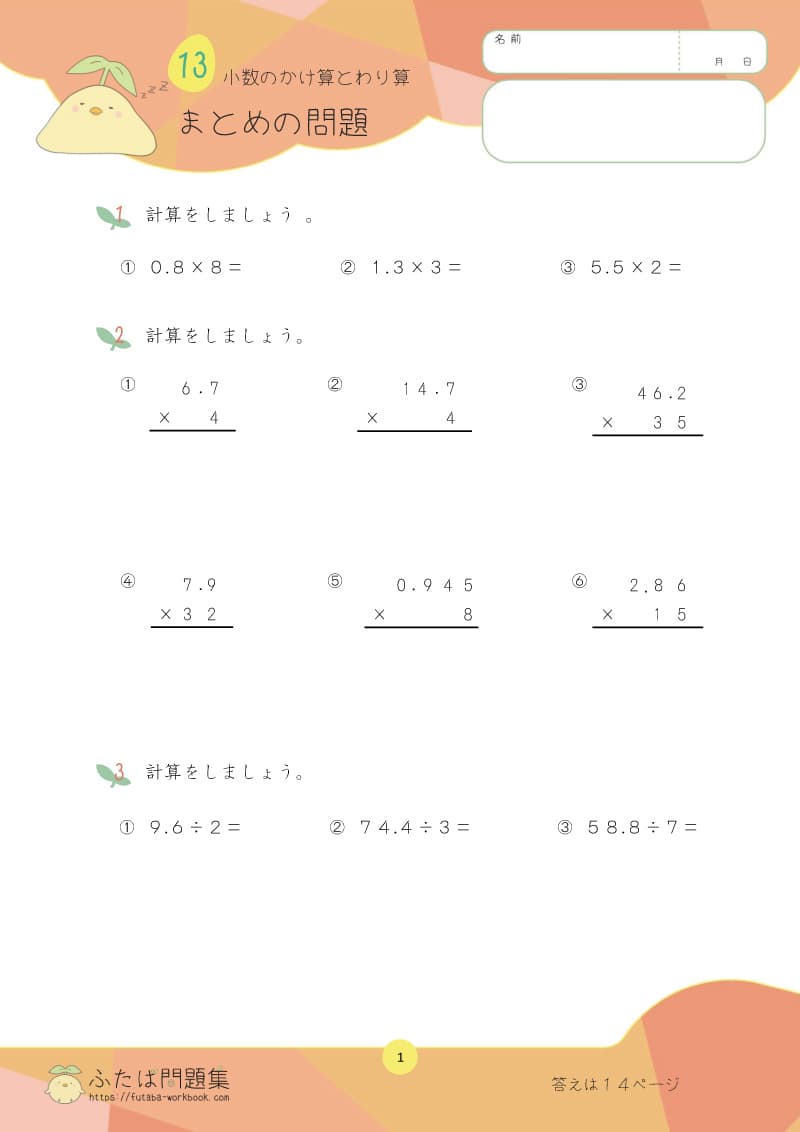

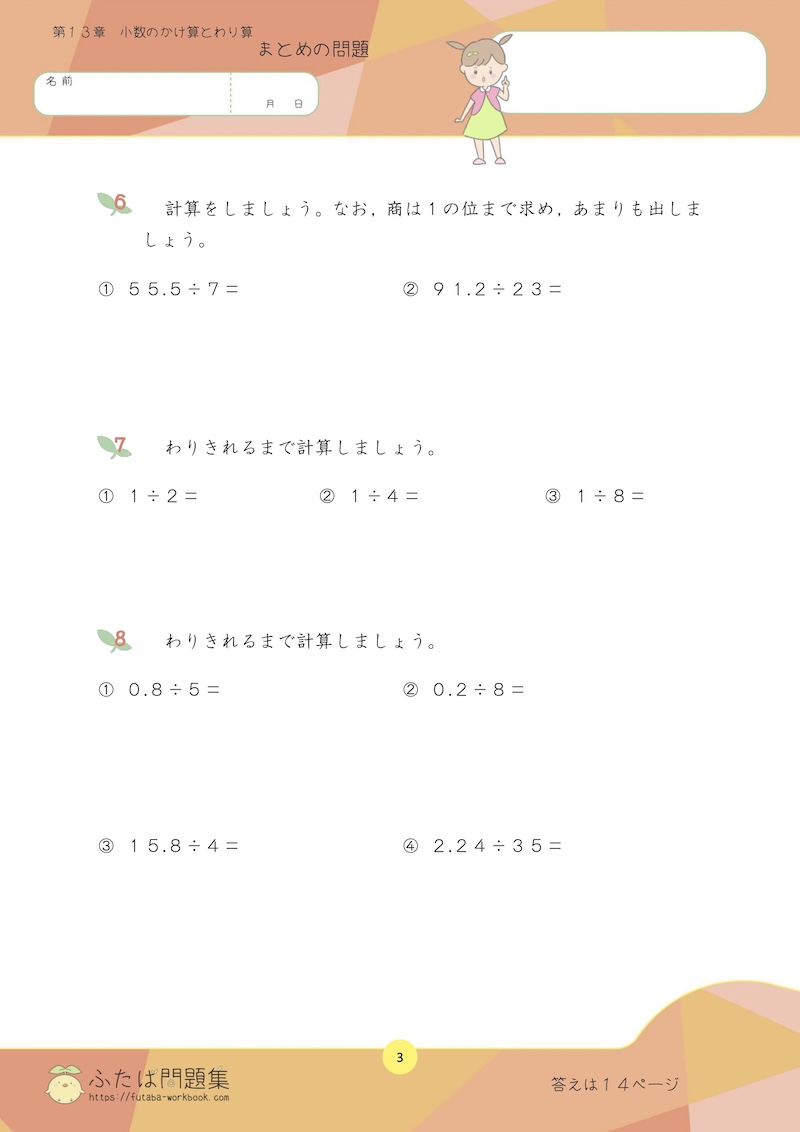

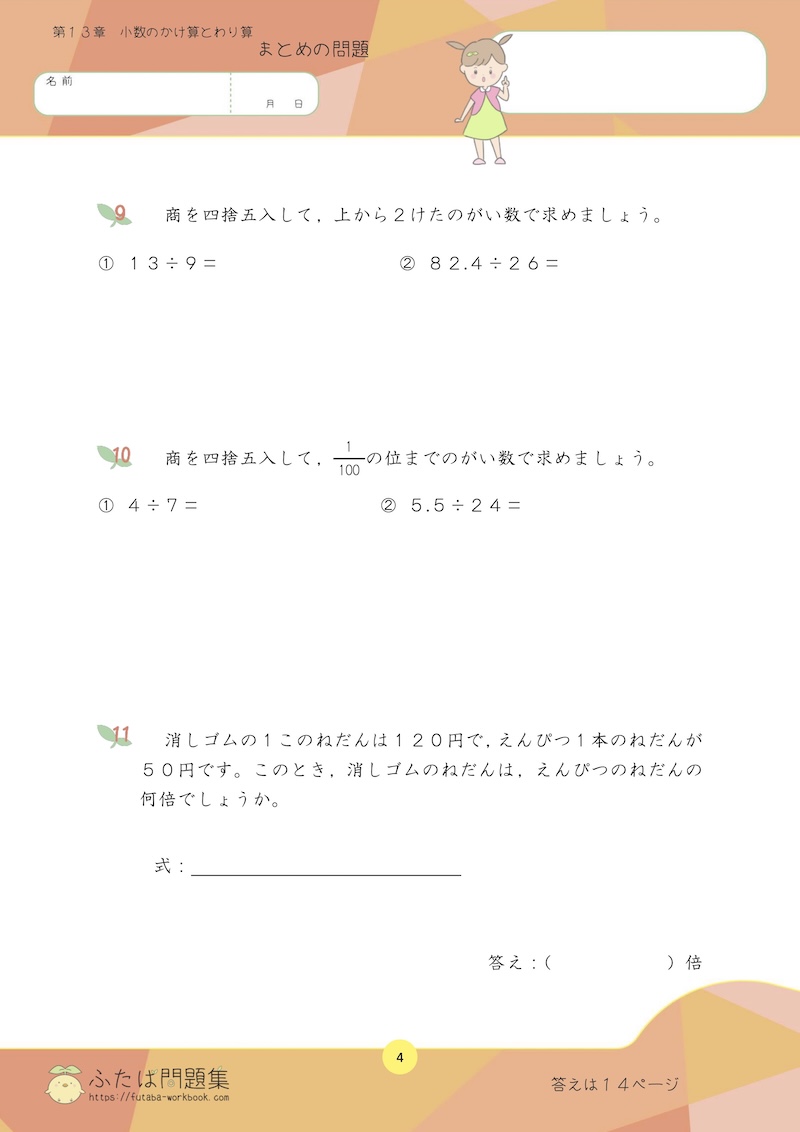

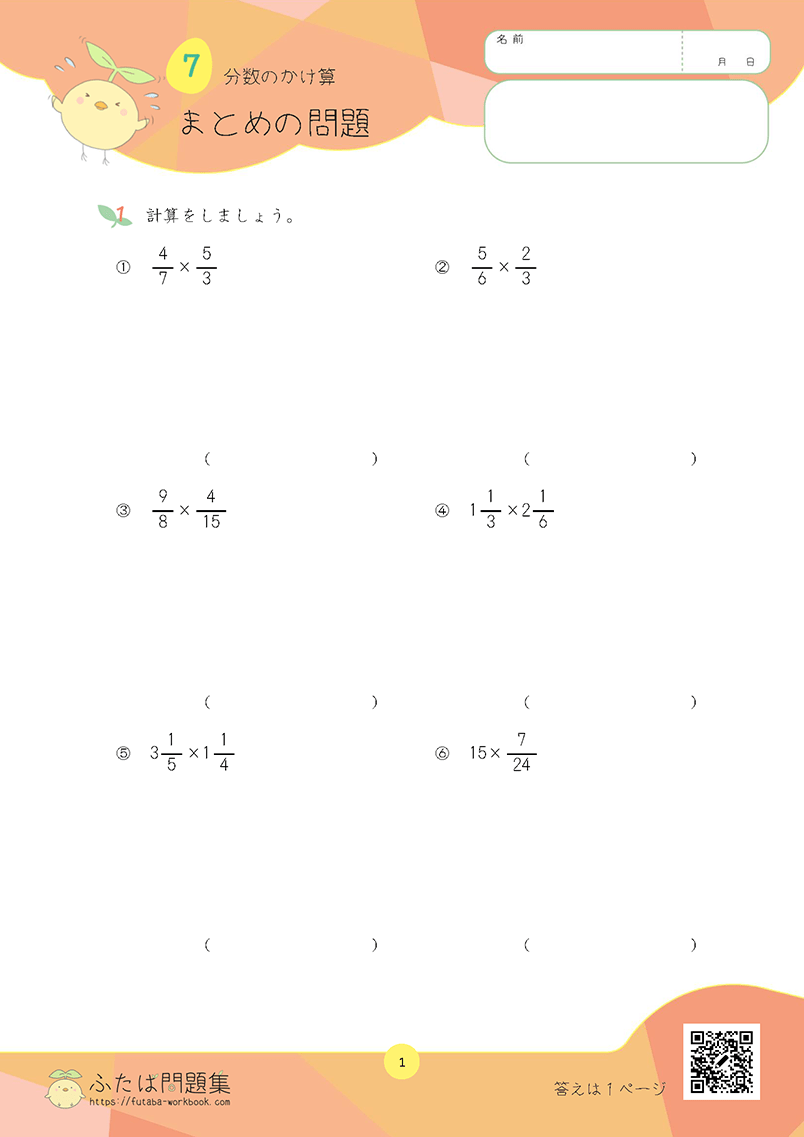

7日目:小数の計算

5年生の算数は、小数からスタートします。

4年生で学習した「小数×整数」「小数÷整数」「倍の計算」をしっかりマスターしておきましょう。

①数直線を使って、小数の理解を深めよう

小数が苦手と感じる場合は、小数を数直線上に表すことをおすすめします。

数直線を使いながら、問題を解いて自信をつけましょう。

②プリントを活用して計算力をアップさせよう

小数になっても計算の仕方は、整数の場合と同様です。

けれども、小数点の位置に注意する必要があります。

小数点の位置を確認しながら、問題を解きましょう。

7日間、たいへんよくがんばりました。

復習に取り組んだ自分に自信をもって、気持ちよく5年生をスタートさせましょう。

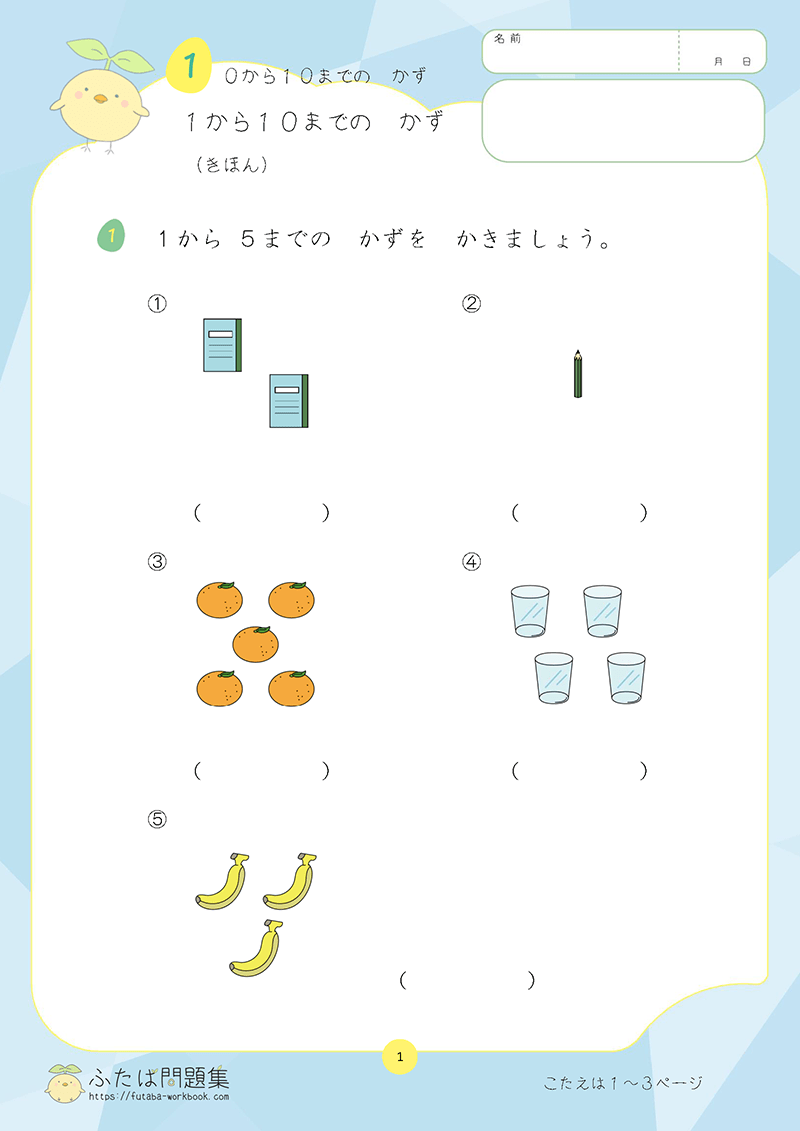

算数を学習する時は、これからも「ふたば問題集」を無料でダウンロードしてみてください。

「ふたば問題集」で新年度準備をスタート

新年度に向けた学力アップには、「ふたば問題集」がおすすめです。

単元ごとに分かりやすく解説され、算数が苦手なお子さまも取り組みやすい内容です。

シンプルで見やすいページ構成が、集中力をサポートします。

無料で、必要な部分を印刷できるので、無駄なく活用できます。

新年度準備の第一歩として、今すぐダウンロードしてみませんか?

学年別 春休み進級準備のおすすめ

![]()

![]() 未就学児向け:【年長専用】親子で楽しむ!5日間でできる算数の入学準備

未就学児向け:【年長専用】親子で楽しむ!5日間でできる算数の入学準備

![]()

![]() 小学1年生:【小学1年生】ゲーム感覚で楽しく!7日間で完成する春休み算数復習

小学1年生:【小学1年生】ゲーム感覚で楽しく!7日間で完成する春休み算数復習

![]()

![]() 小学2年生:【小学2年】算数のまとめが無料で完結!春休み7日間集中トレーニング

小学2年生:【小学2年】算数のまとめが無料で完結!春休み7日間集中トレーニング

![]()

![]() 小学3年生:【3年生】1週間で完成!7日間算数復習プラン

小学3年生:【3年生】1週間で完成!7日間算数復習プラン

![]()

![]() 小学4年生:【4年生】習い事のスキマ時間活用!7日間算数復習スケジュール

小学4年生:【4年生】習い事のスキマ時間活用!7日間算数復習スケジュール

![]()

![]() 小学5年生:【5年生】7日間で完了!無料版算数復習法

小学5年生:【5年生】7日間で完了!無料版算数復習法