7日間で算数のまとめをコンプリート!

春休みを有効活用して、小学2年生の算数を総復習してみませんか。

「どの単元を復習すればいいのかわからない」「子どもが算数に苦手意識を持っている」というお悩みも、このプログラムなら解決できます!

とくに算数が苦手な子どもには、生活と結びつけながら楽しく学習するのがおすすめです。

得意な子どもや自信のある子どもには、プリントをテスト形式で挑戦させるのもよいでしょう。

2年生の算数を復習できる7日間プログラムを活用して、新学年を自信満々で迎えましょう。

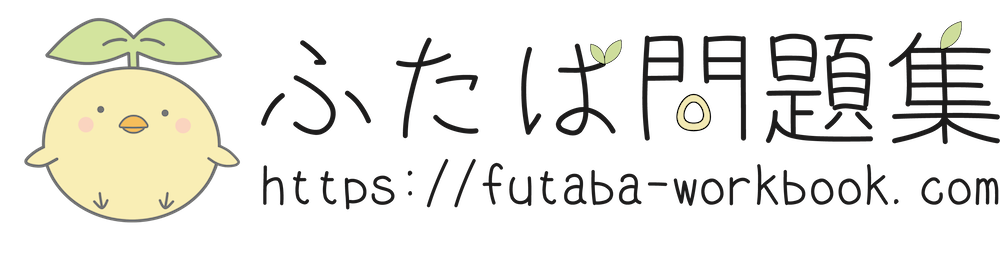

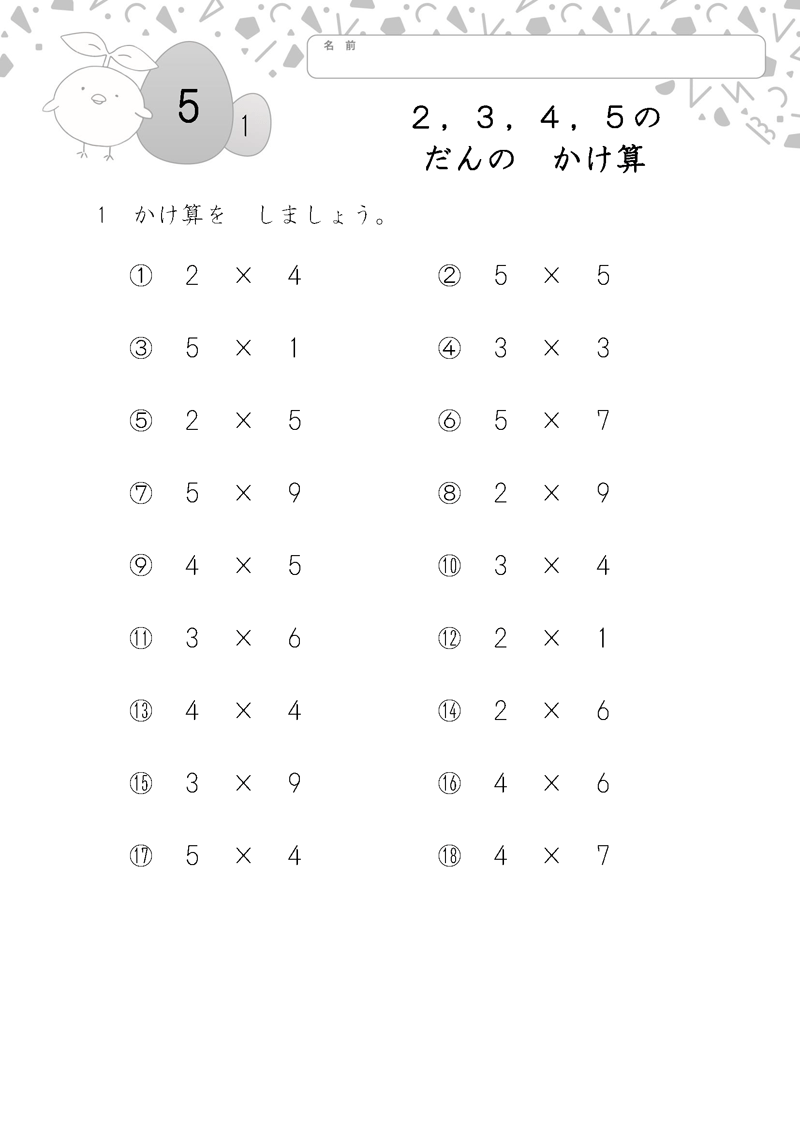

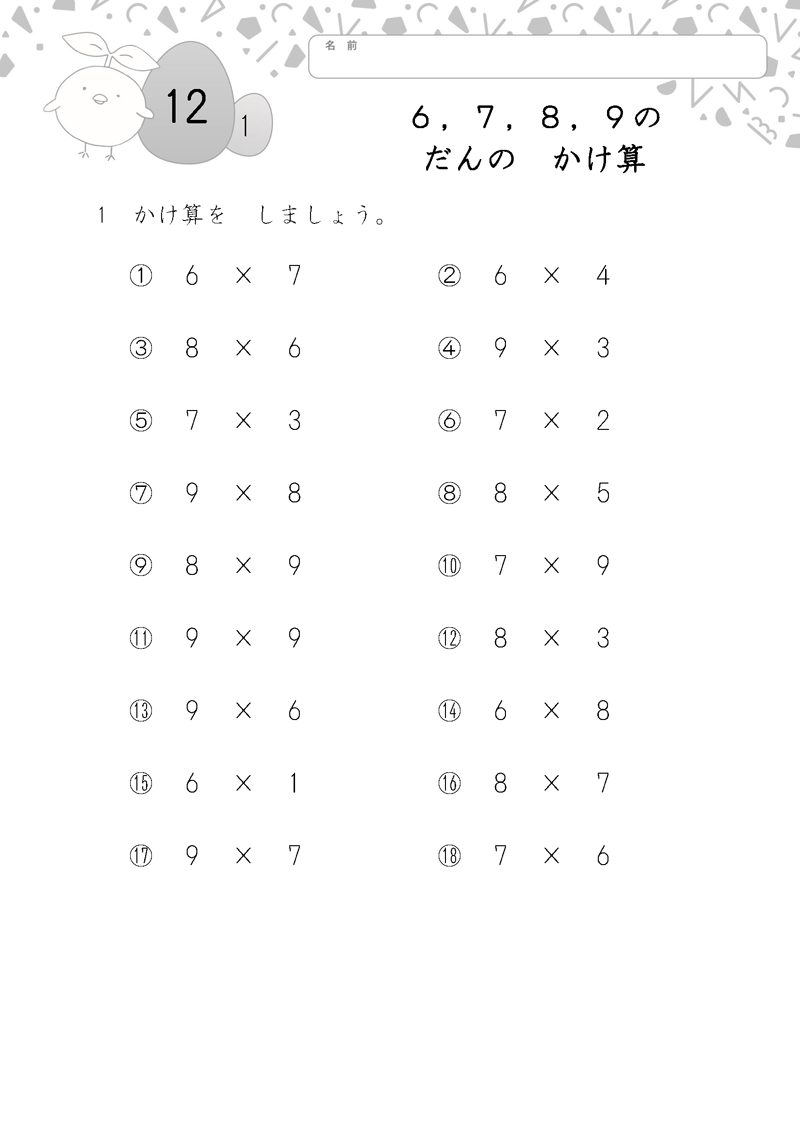

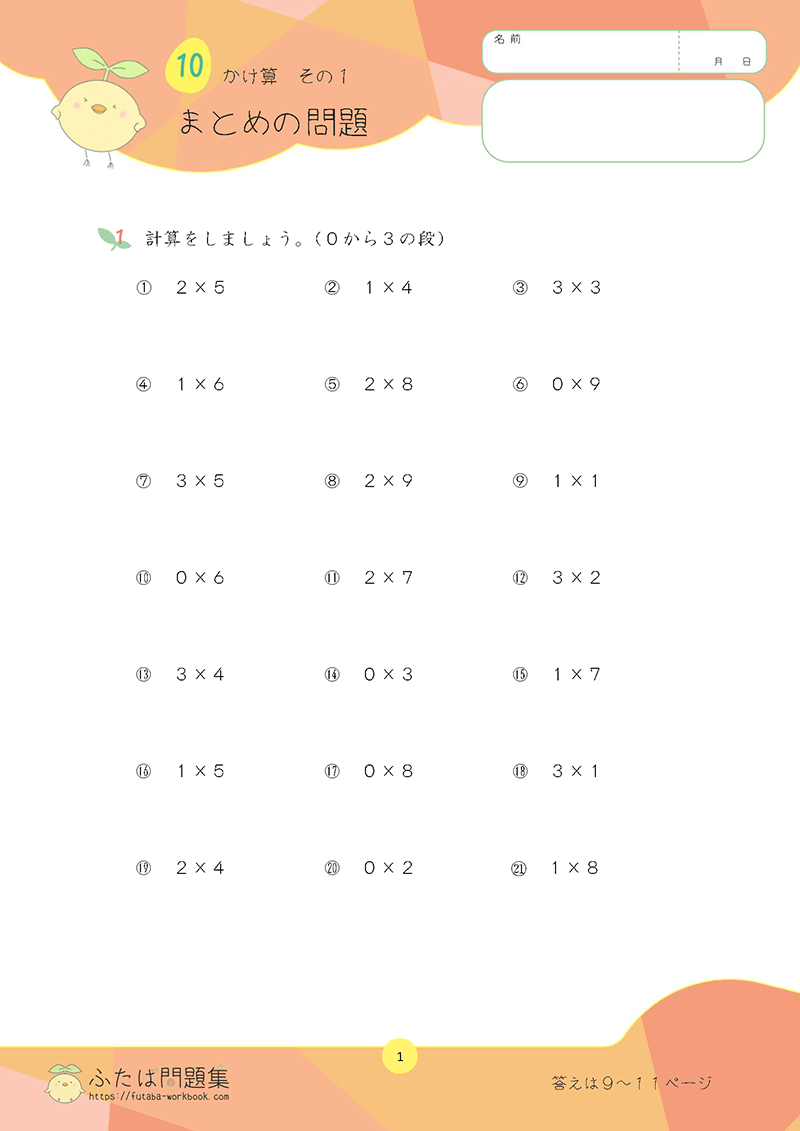

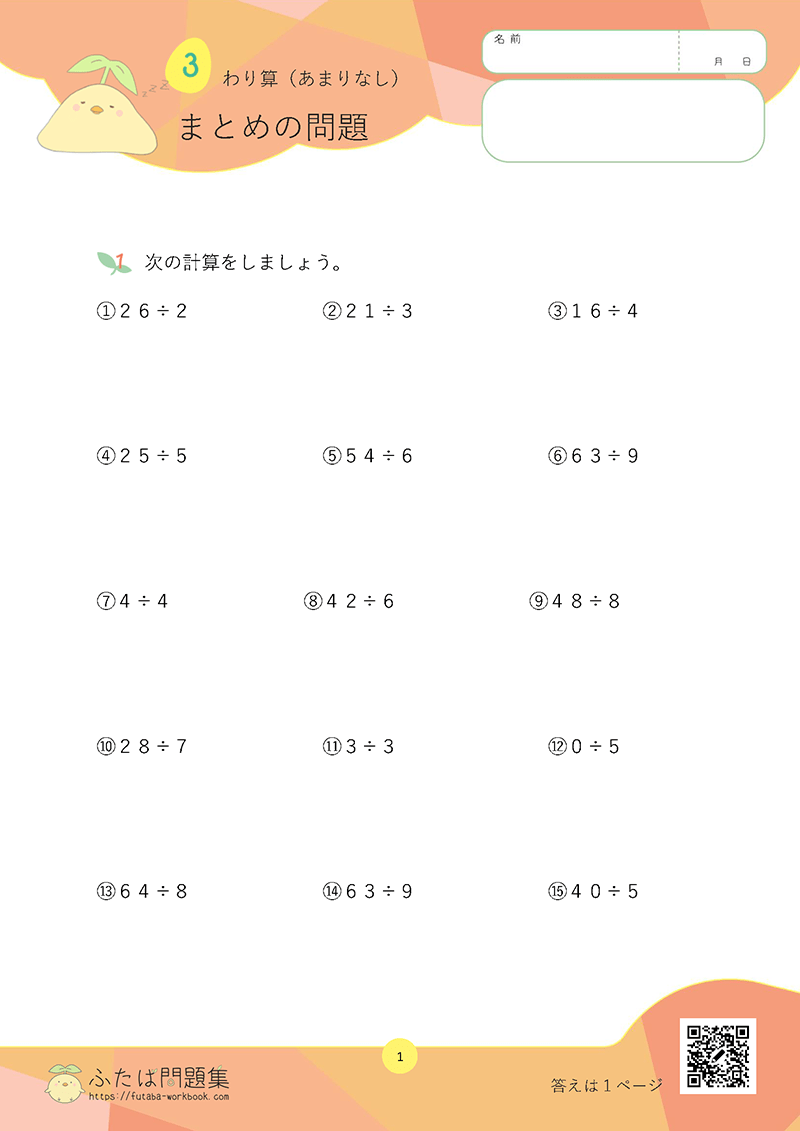

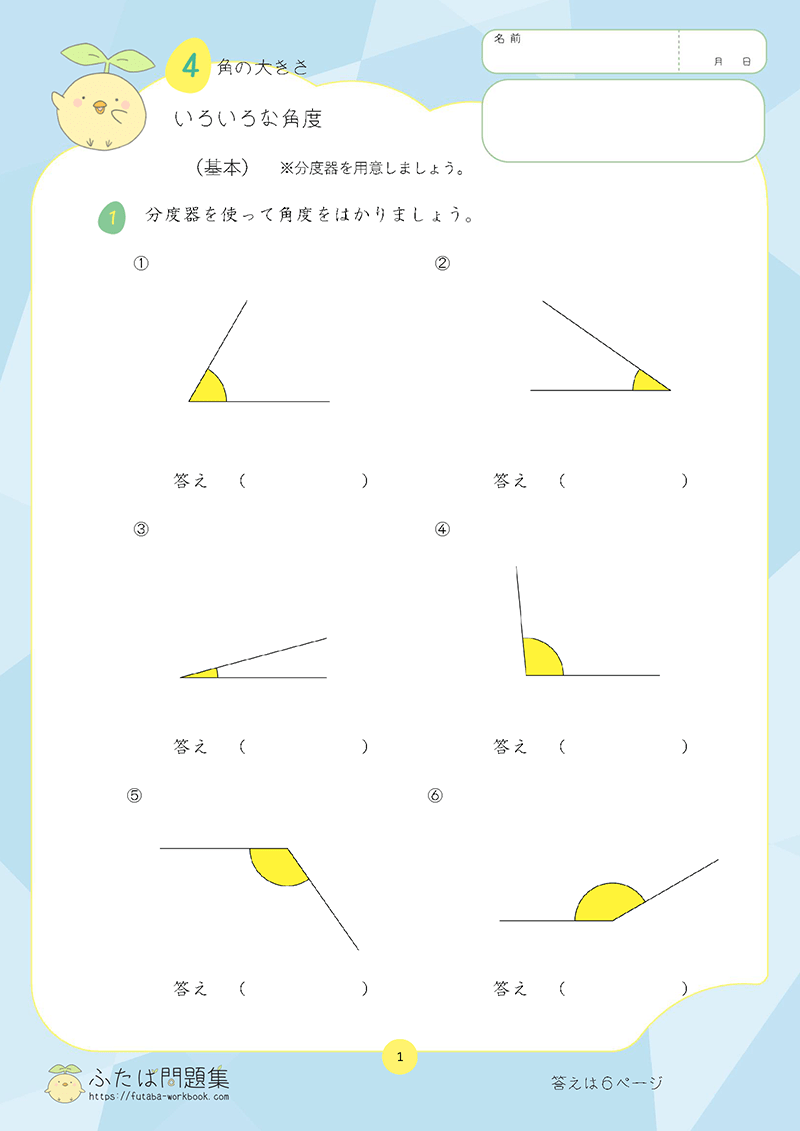

1日目:九九

九九は小学2年生にとって重要な単元です。

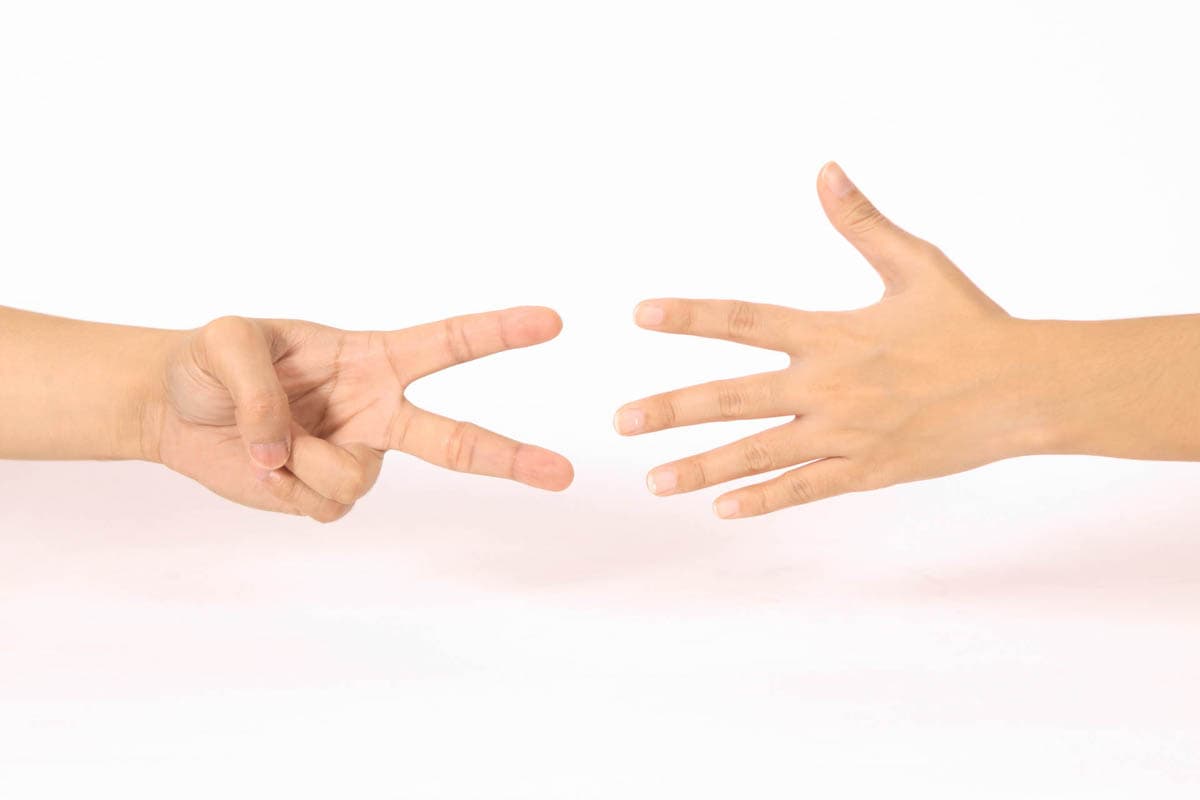

①かけ算ジャンケンで遊ぼう

まずは、遊びながら、九九を復習しましょう。

【遊び方】

- ジャンケンのように、手で「0〜5」の数字を出し合う(0はグー)

- お互いが出した数字をかけ算する

- 先に答えられた方が勝ち

(「3」「2」を出した場合、「3×2=6」を即答した方が勝ち)

慣れてきたら、両手を使って、6〜9の段にも挑戦してみましょう。

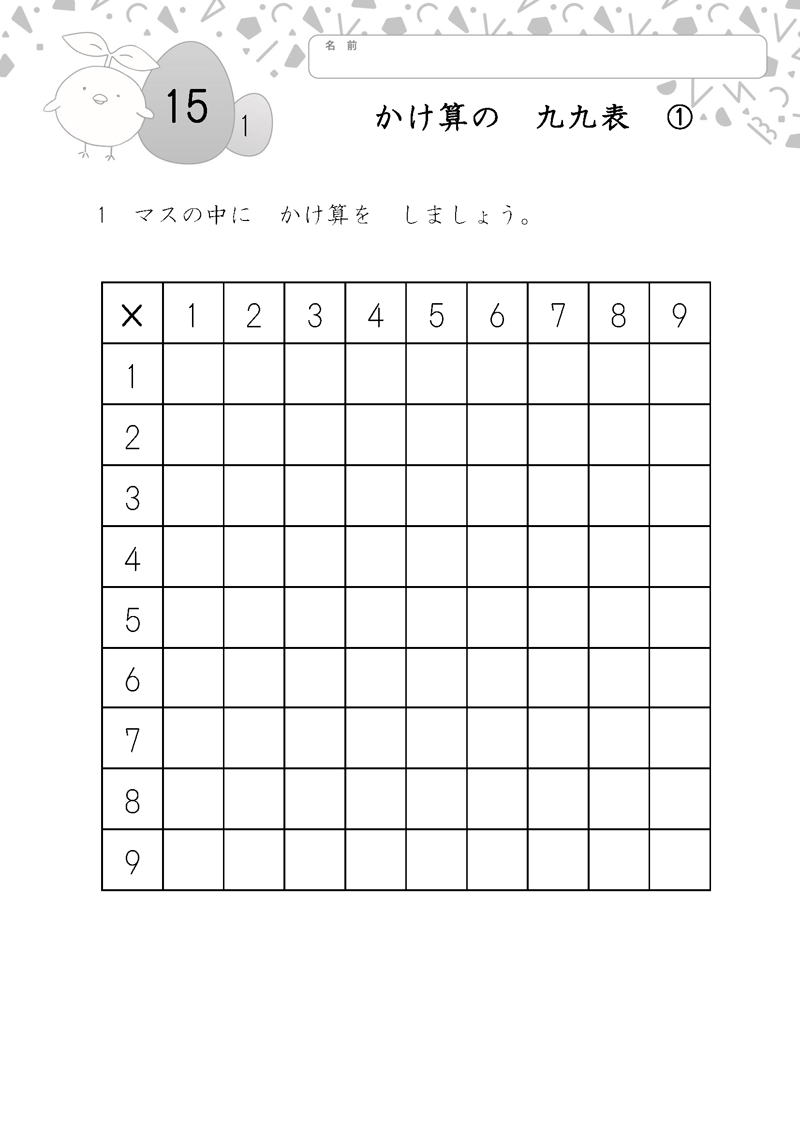

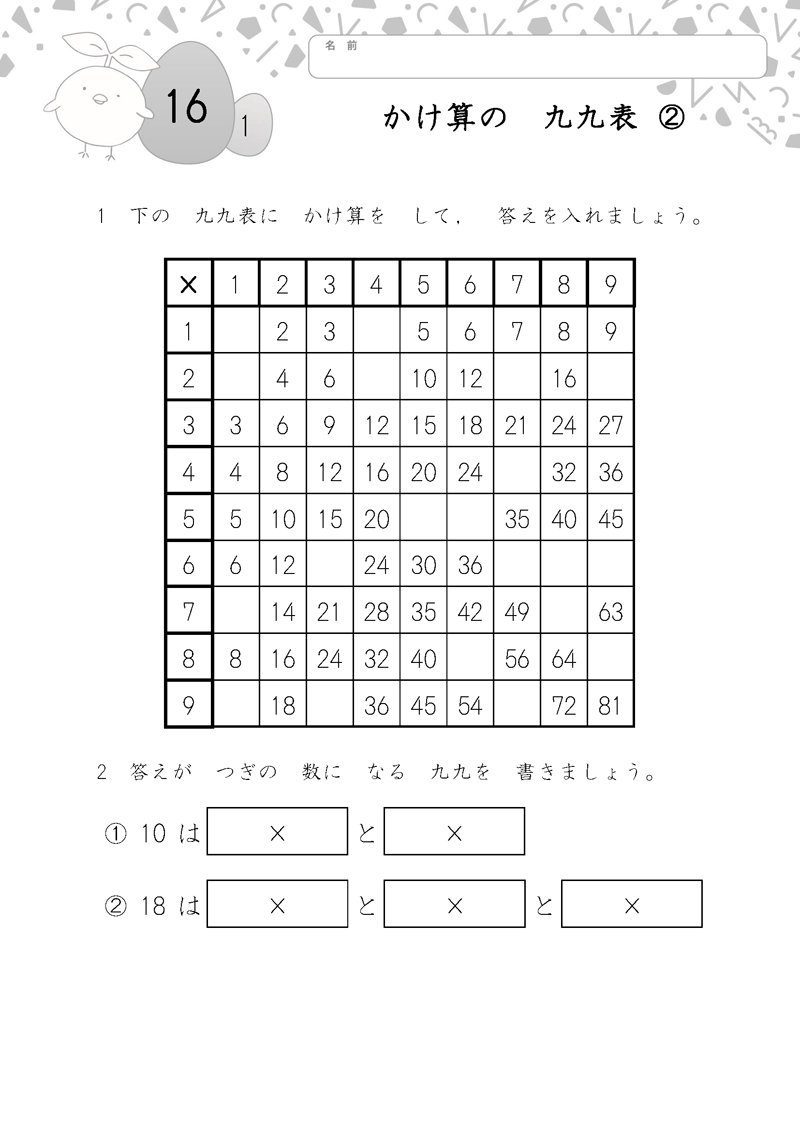

②九九に特化したドリルで復習しよう

かけ算はくり返し練習するのが、計算力アップの近道です。

「1問5点」でテスト形式にすると、緊張感をもって取り組めます。

百ます計算が好きな子どもには、こちらもおすすめです。

家の中でコツコツ九九を復習したい方は、子ども部屋や勉強机の前に学習ポスターを貼っておきましょう。

視覚的に覚えられるため、効率よく楽しみながら復習できます。

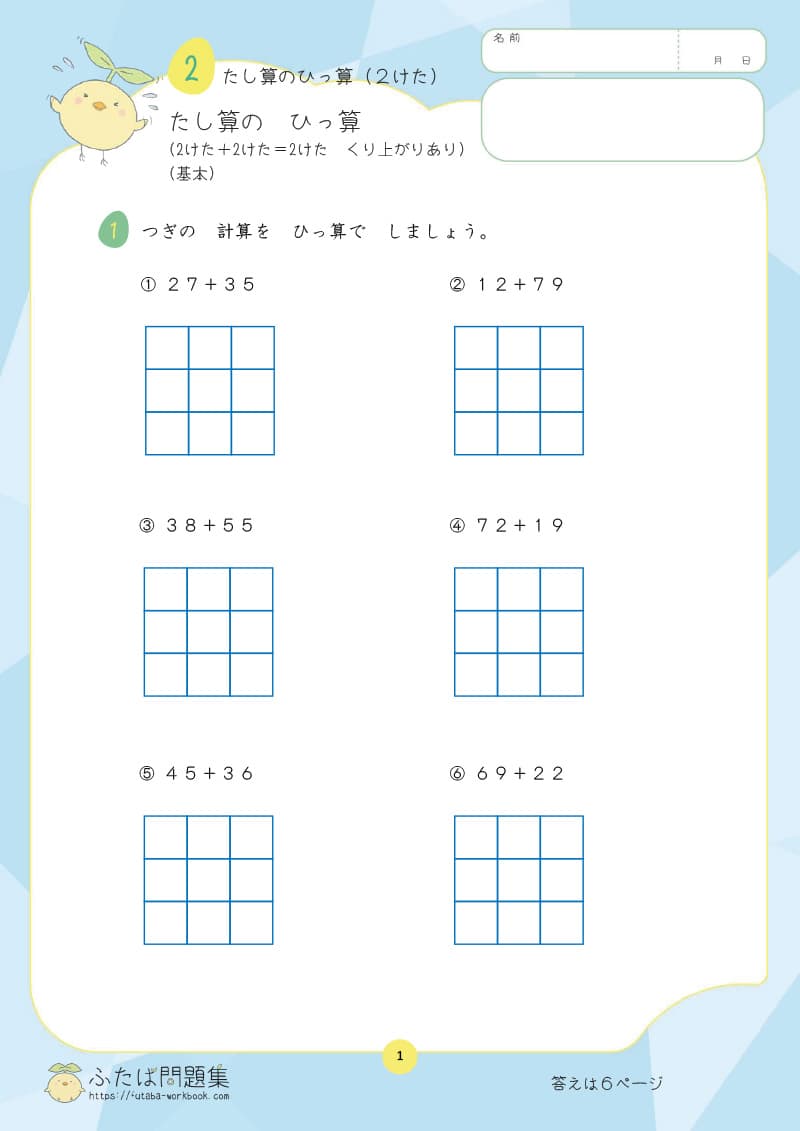

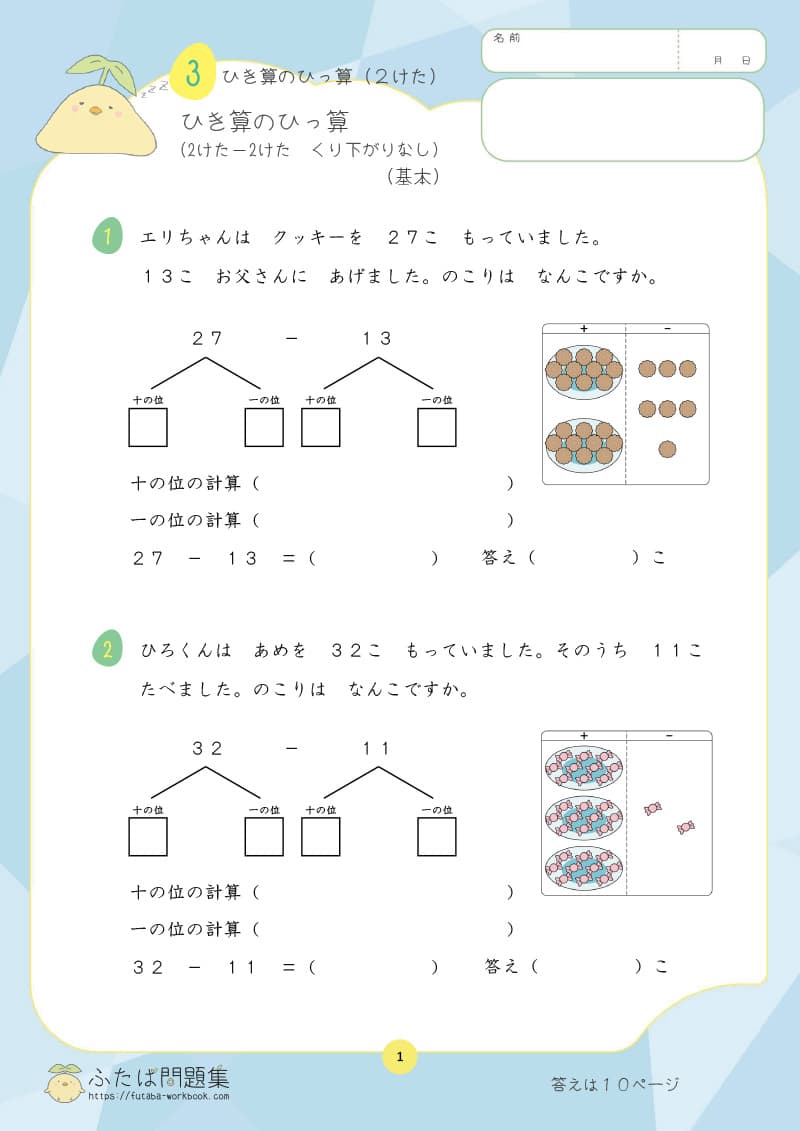

2日目:足し算・引き算の筆算

1桁・2桁の数を超えて、筆算を練習しましょう。

①身近な数で練習

算数の計算を具体的な物を用いるとイメージしやすく、基礎的な計算に楽しく取り組めます。

実際にお菓子や小道具を使いながら解いてみましょう。

- 「お菓子が24個ありました。家族みんなで13個食べました。残りはいくつ?」

- 「20ページあるワーク、16ページも終わったね。残りはいくらかな?」

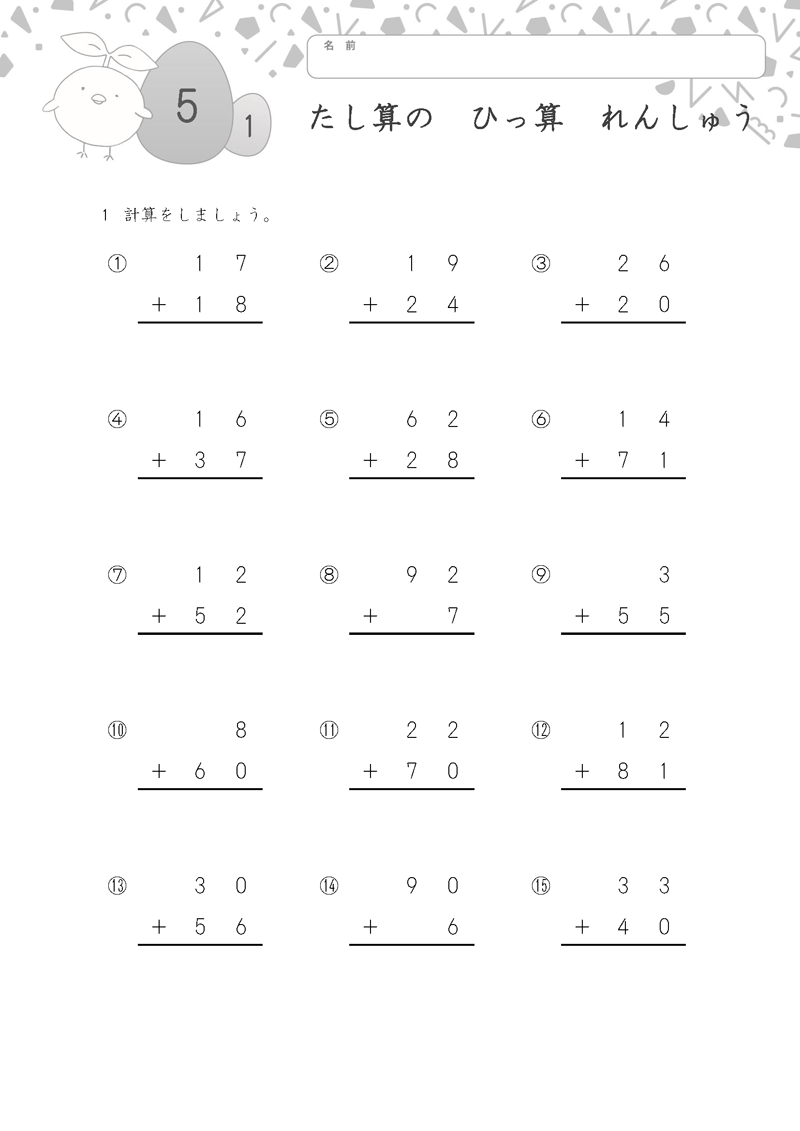

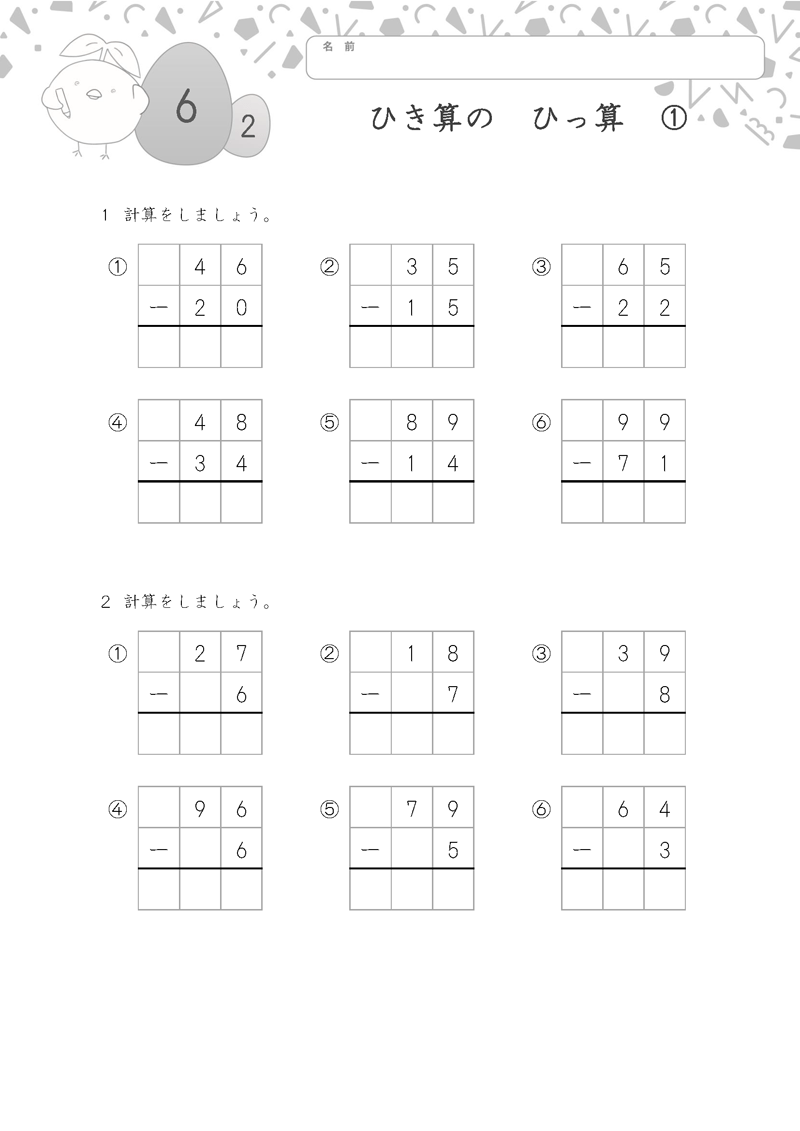

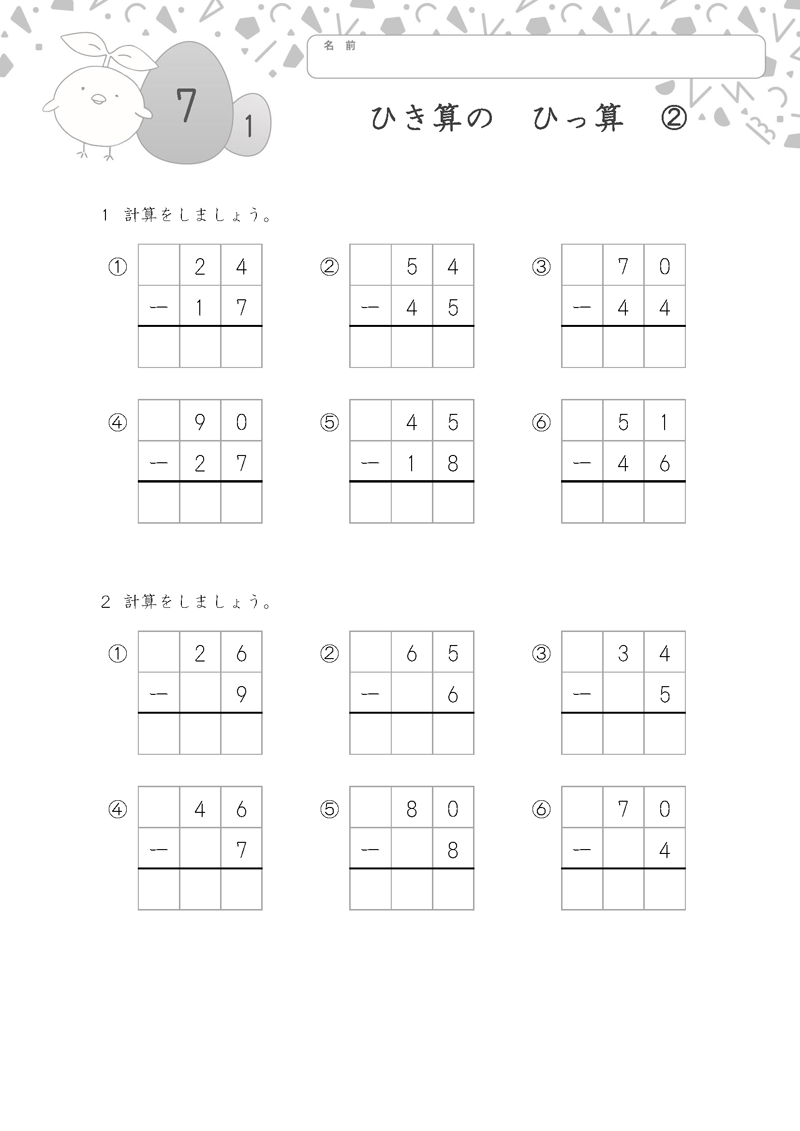

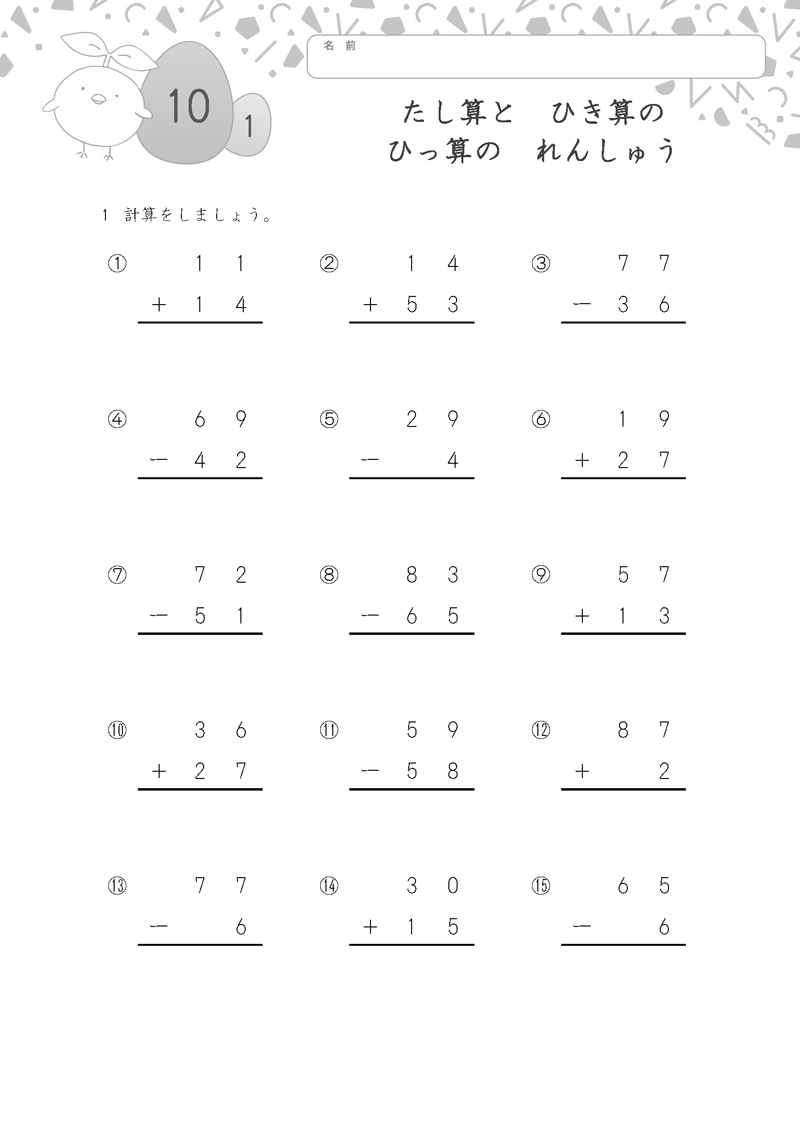

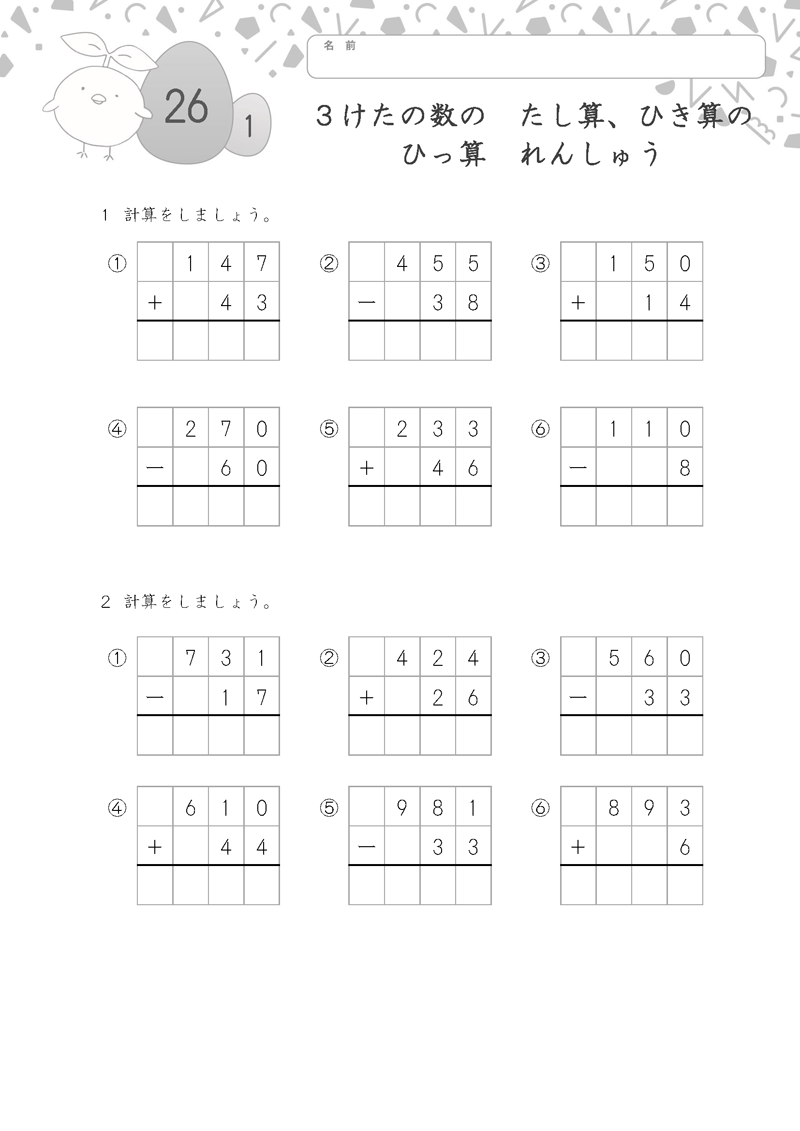

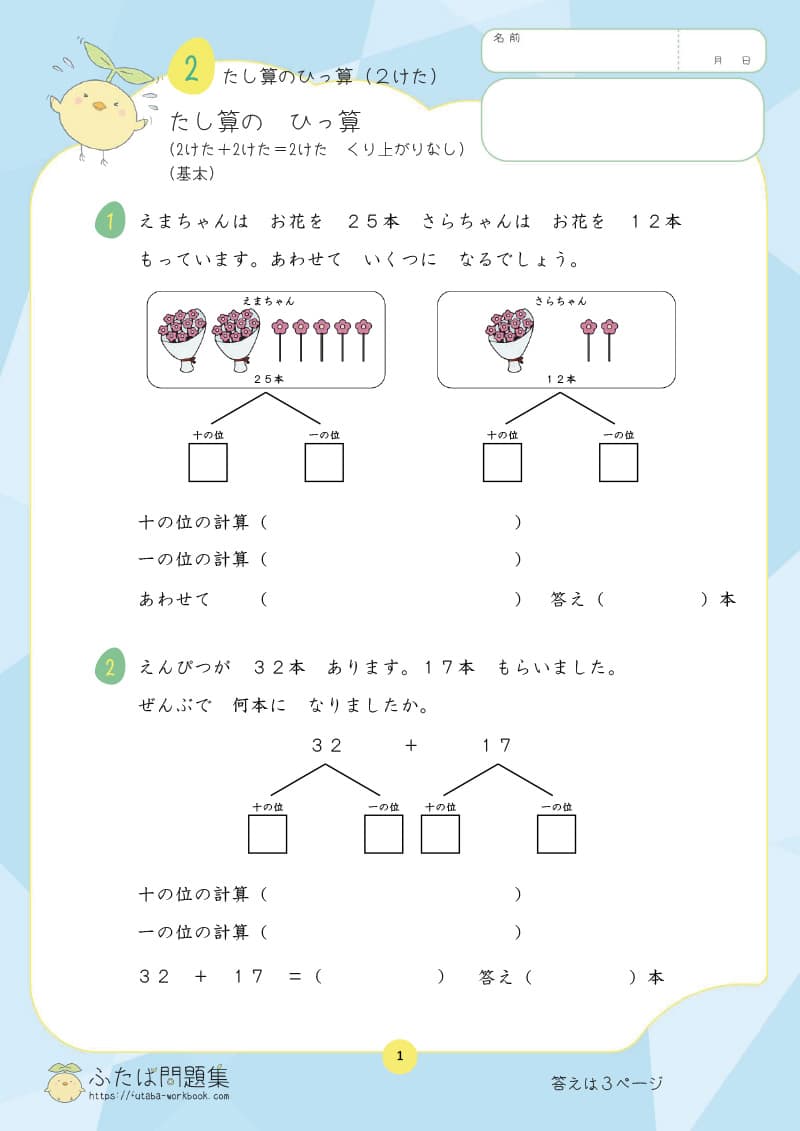

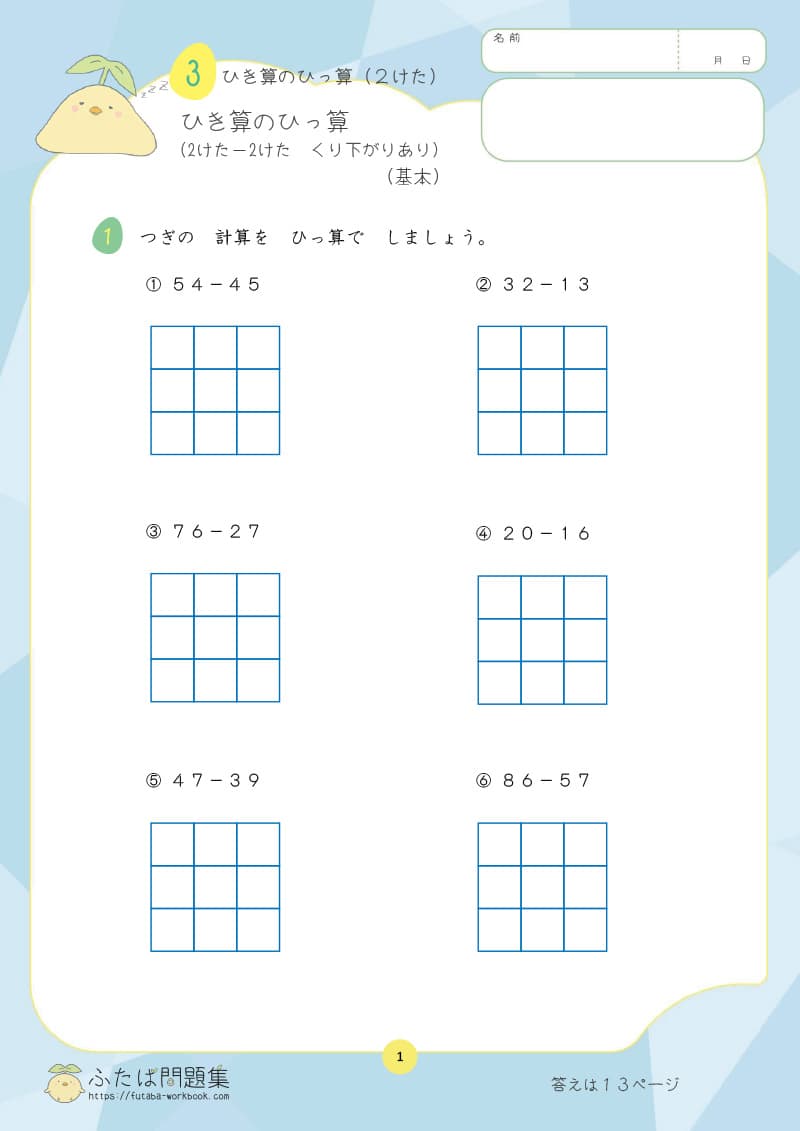

②筆算の計算問題にチャレンジしよう

2年生では、足し算と引き算の筆算を学習しました。

とくに「繰り下がりありの引き算の筆算」「(百の位が1の)3桁ー2桁の筆算」がつまずきやすい内容です。

「一の位から計算する」というルールを再度確認しながら、問題数が多いドリルで繰り返し練習しましょう。

おすすめプリント

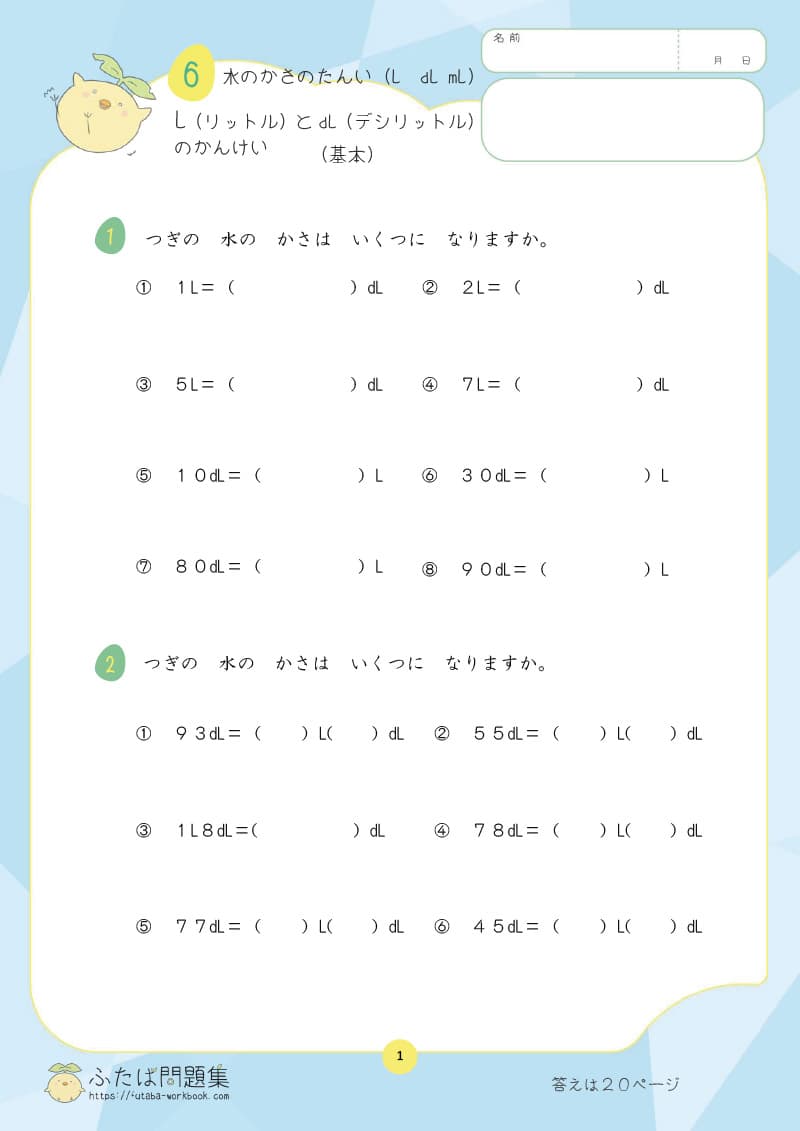

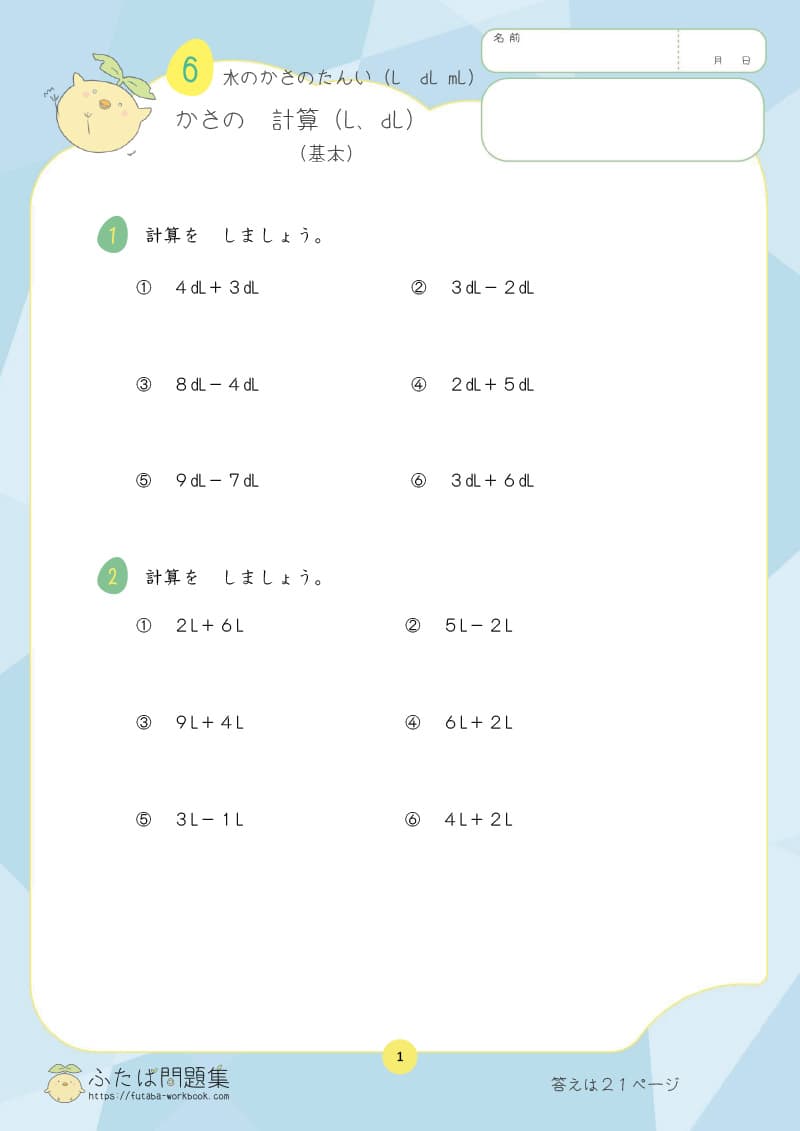

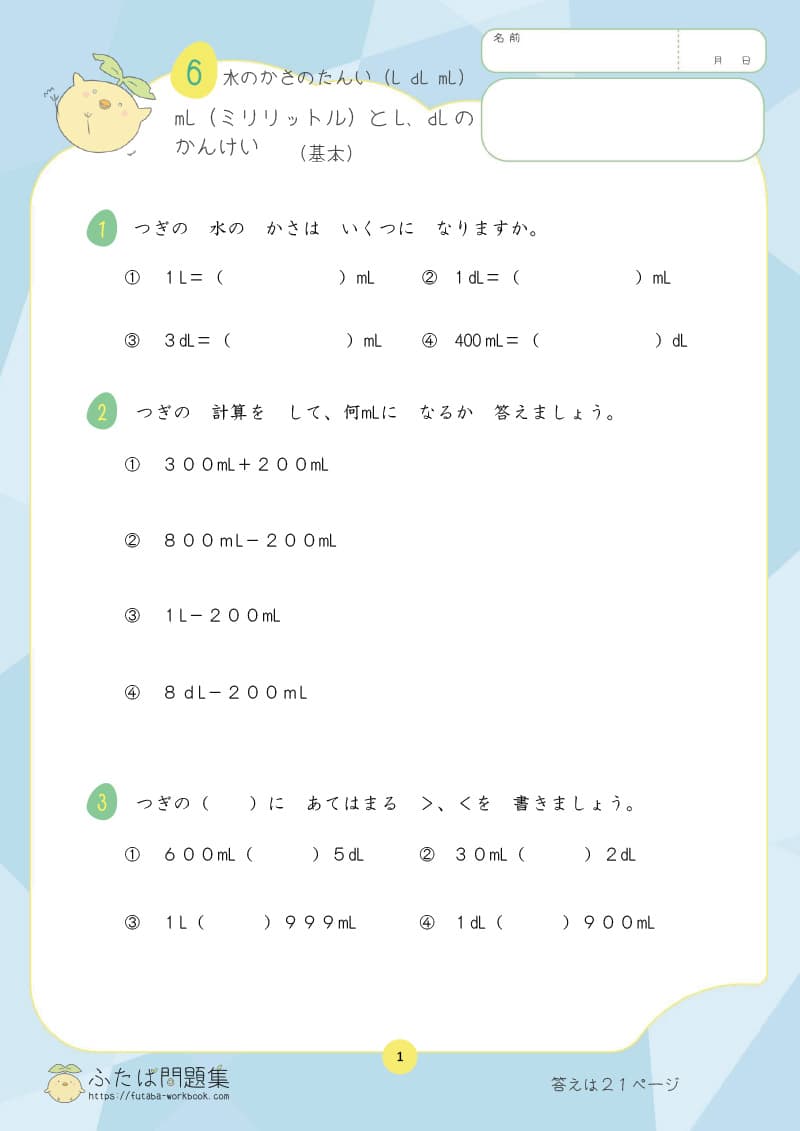

3日目:かさ(体積)

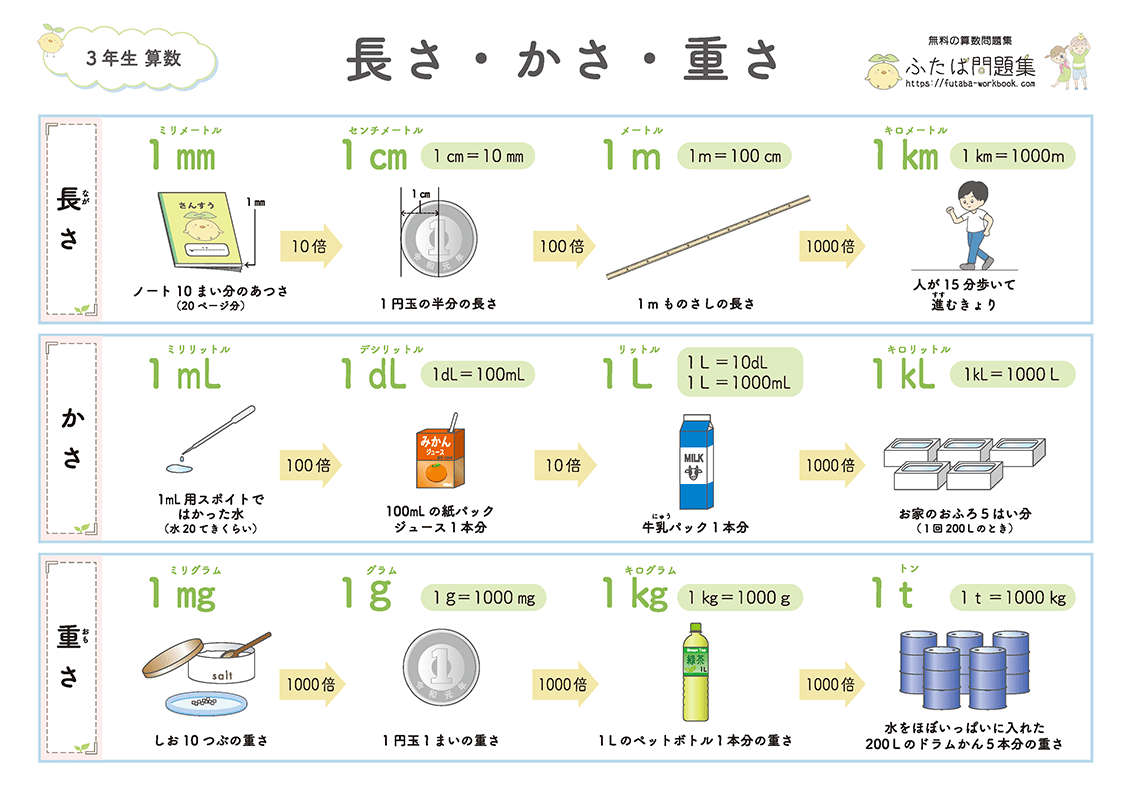

2年生のかさでは、「L(リットル)、dL(デシリットル)、mL(ミリリットル)」の単位を学習します。

苦手意識がある場合は、1L、1dL、1mLがどれくらいの量なのかがイメージできていない可能性があります。

まずは実物を使って、かさの単位を体験的に理解することが大切です。

①ペットボトルや計量カップではかる

水遊び感覚で、さまざまなものをはかってみましょう。

【例】

- 1dLや10dL、10mLや100mL、1Lが実際にどれくらいなのかはかる

- 適当に注いだ飲み物がどれくらいかはかる

- 「ピッタリチャレンジ」として、決めたかさを目指して飲み物を注ぐ

- 計量カップ(1dL=100ml)でジュースや水をはかり、「2dL(200dL)が何個分で1Lになるか」を確認する

②プリントを活用して、かさの理解を深めよう

かさでつまずきやすいポイントは、「10dL=1L」「3L=3000mL」などの単位変換や、「4L1dL+3000mL」のような計算問題です。

かさの感覚をしっかり養ったら、プリントで理解を深めましょう。

2年生にとって単位の変換は難しいものです。

復習するときは、考えるヒントがもらえる学習ポスターを活用することもおすすめします。

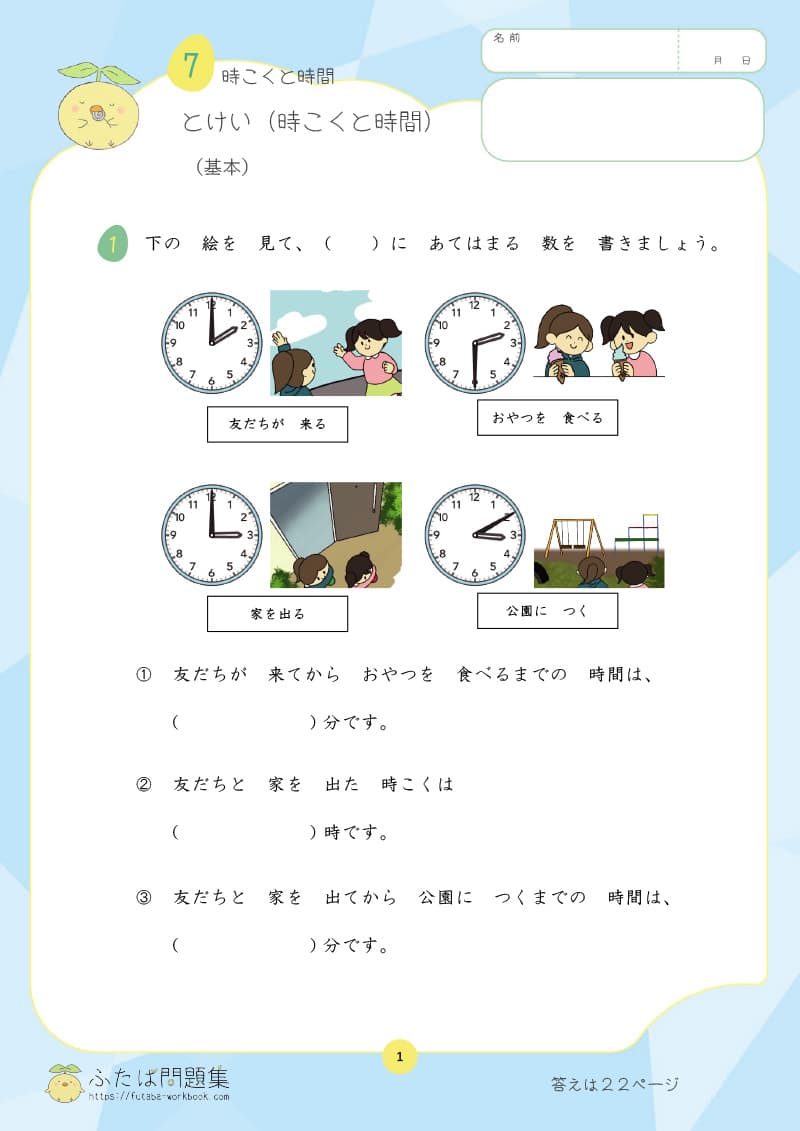

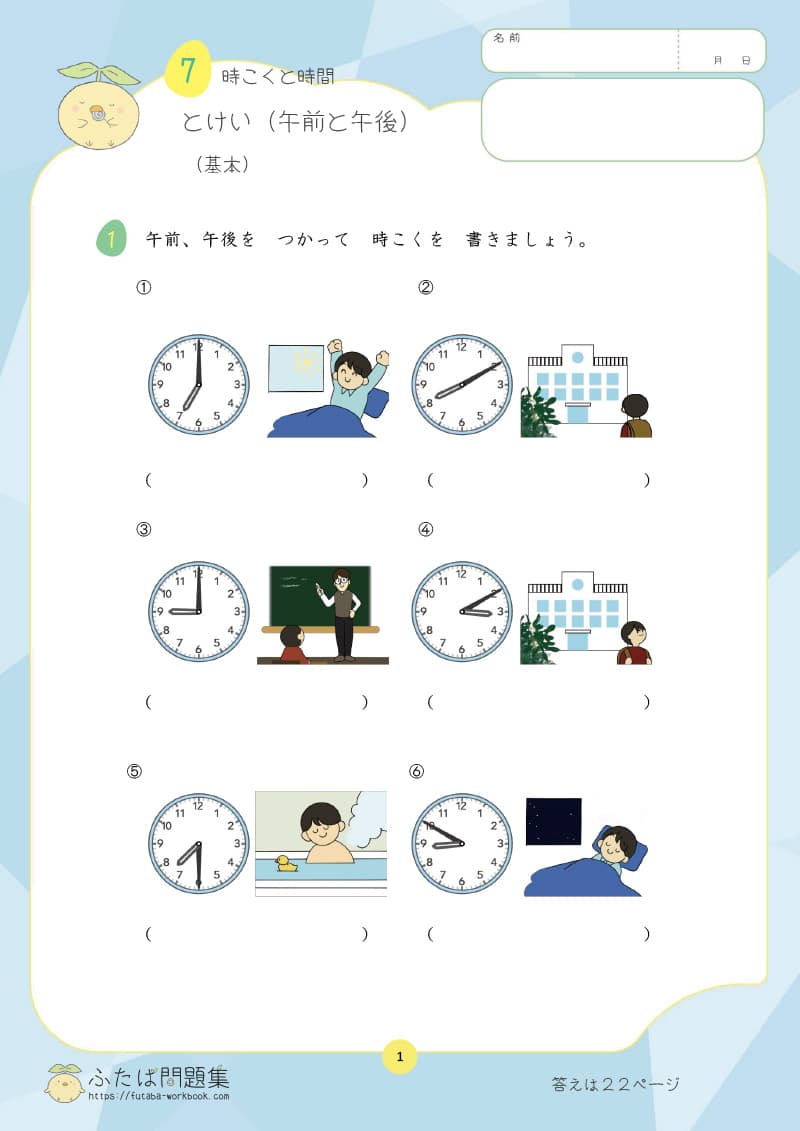

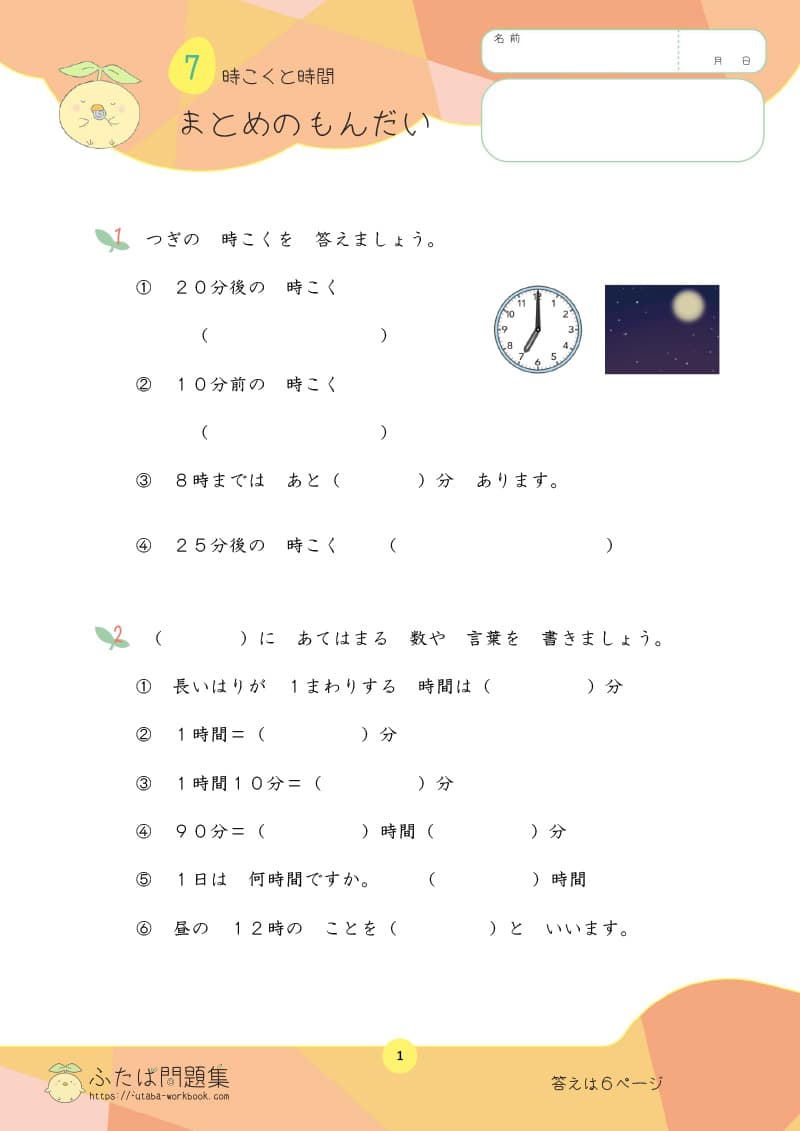

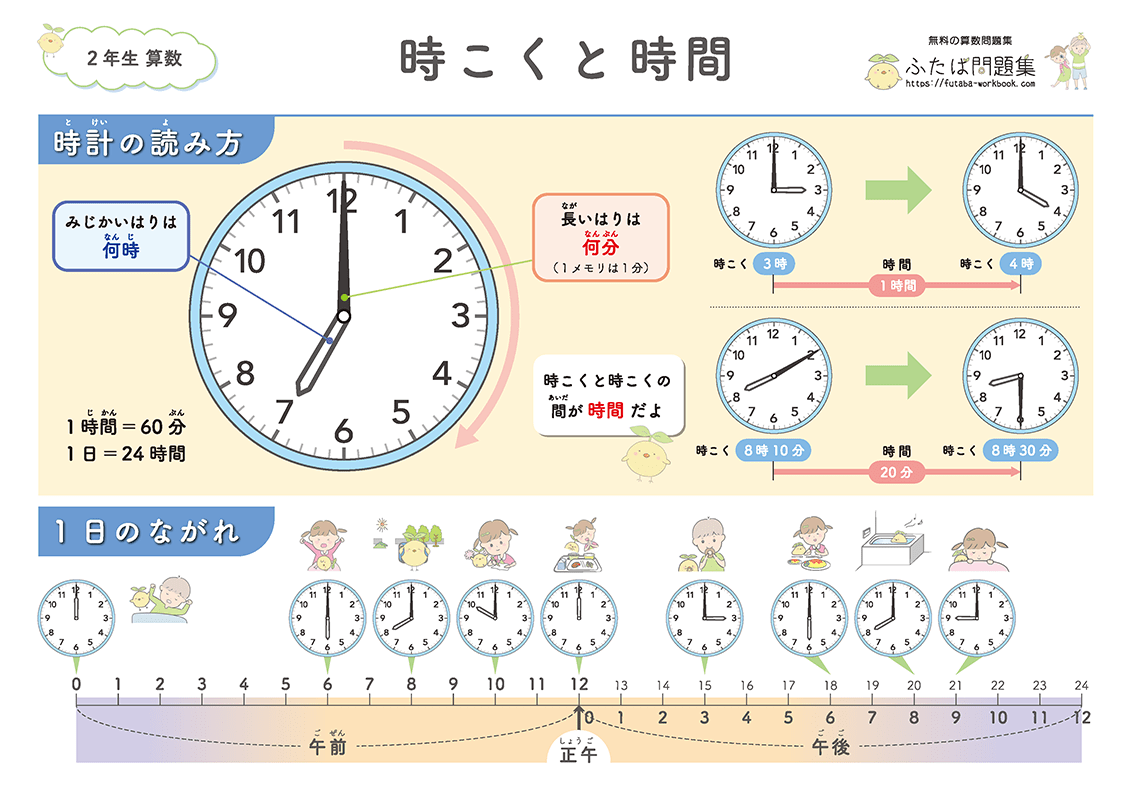

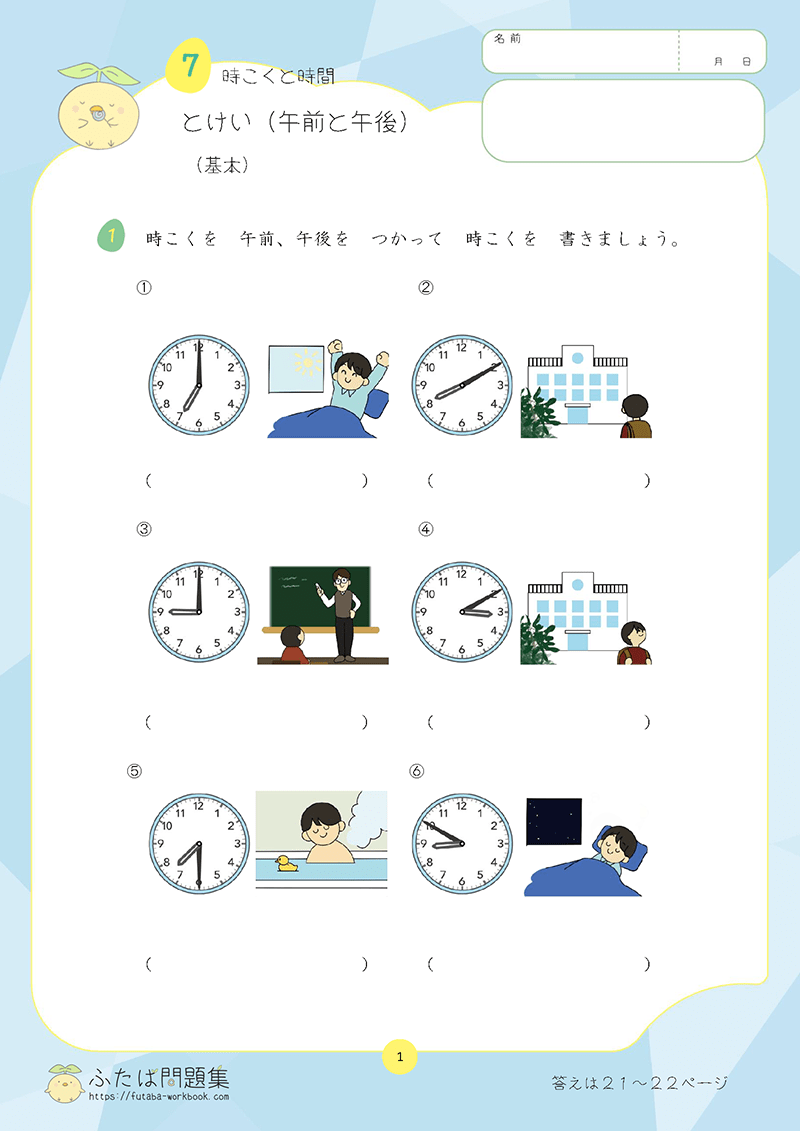

4日目:時計

1年生では時計を読めるようになりました。

2年生では、時刻と時刻の間の時間や、「7時30分の20分後」の時刻を考えたりなど、難易度が上がります。

長い針と短い針をよくみて、考えられるかがポイントです。

またよく間違えるのは「時刻」と「時間」の違いです。

- 時刻:「9時」「12時45分」などを表す

- 時間:「25分間の昼休み」「登下校には15分かかる」など、時刻と時刻の間のことを表す

それぞれの意味を理解した上で、使い分けるようにしましょう。

大人もうっかり「時刻」のことを「時間」と言ってしまいます。

日頃から意識しながら会話してみてください。

①行動と時刻を結び付ける

楽しく時間感覚を養いながら、時計の読み方や時間の考え方を復習しましょう。

- 「午後1時までに宿題するよ」「今から20分後に公園で遊ぼう」など、生活の中で時間を意識した行動を取り入れる

- 実際に時計を見て、時刻や時間を確認する習慣をつける

②プリントや学習ポスターを活用しよう

時計の問題は、くり返し解くことが、理解への近道です。

実際の時計や学習ポスターなどを活用しながら、時計の仕組みを理解しましょう。

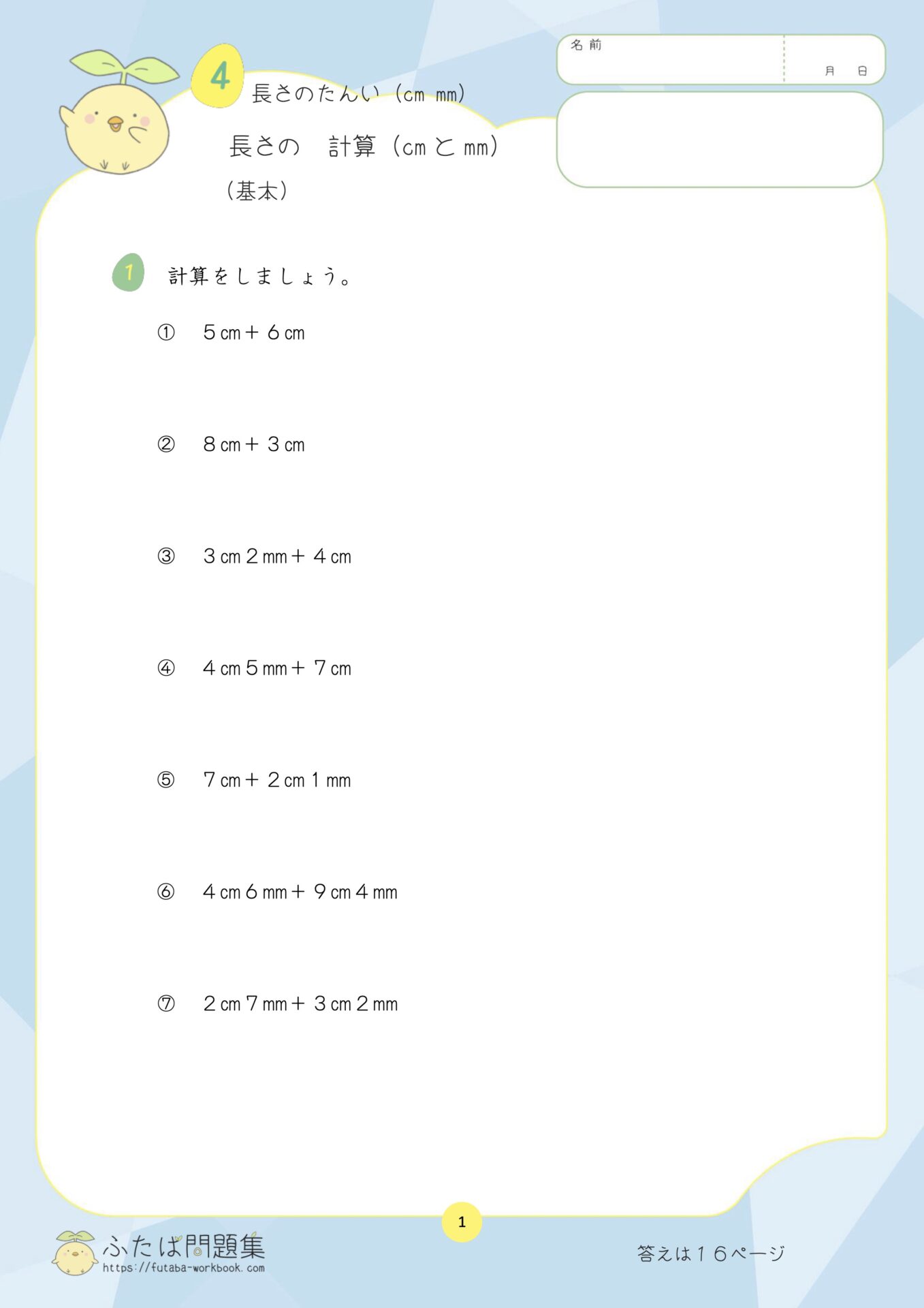

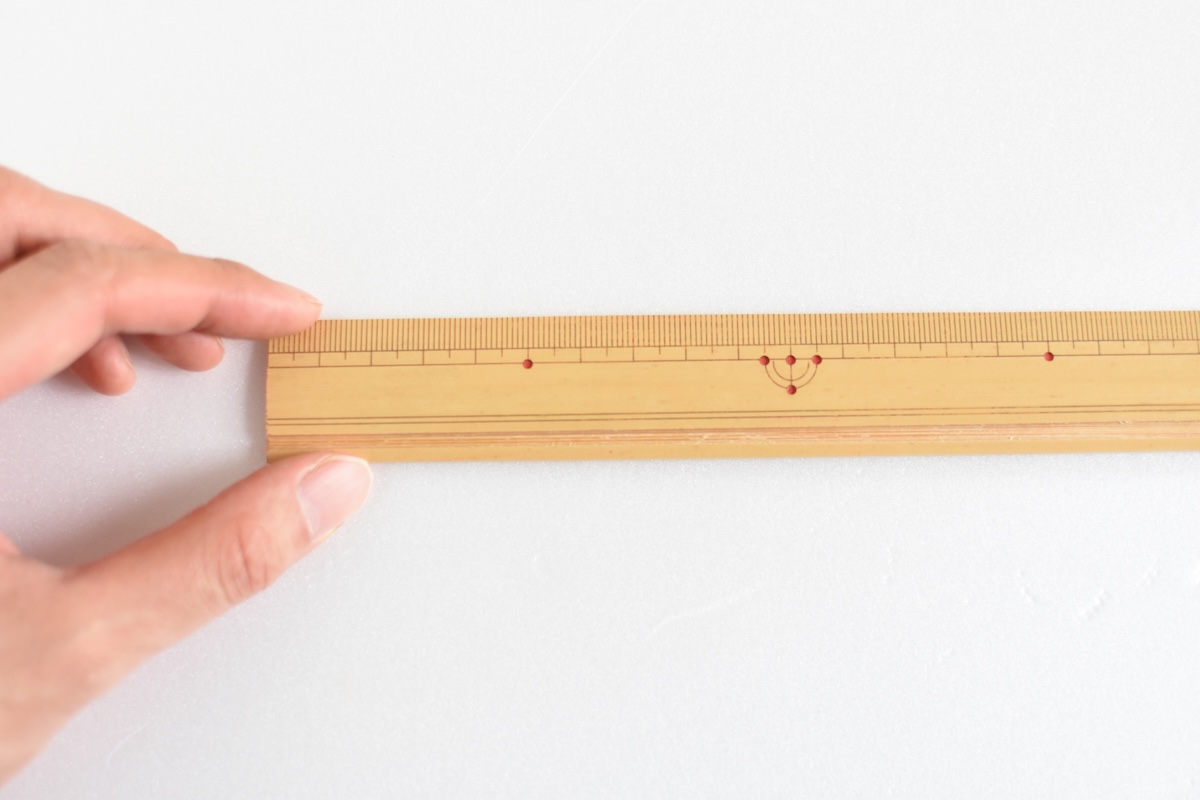

5日目:ものさし・長さの計算

2年生で、はじめて単位を使って長さをはかる学習をします。

大人にとっては、当たり前の「cm」「mm」「m」の単位は子どもにとっては難しいものです。

「10mm=1cm」「100cm=1m」ということをもう一度確認して、しっかり復習しましょう。

①家の中にあるものをはかろう

はかる体験を通じて、長さの単位を定着させましょう。

【例】

- 鉛筆、本、机の長さなどをものさしではかる

- はかった数値を足したり、引いたりして遊ぶ

- 植物の観察として、ものさしを使う

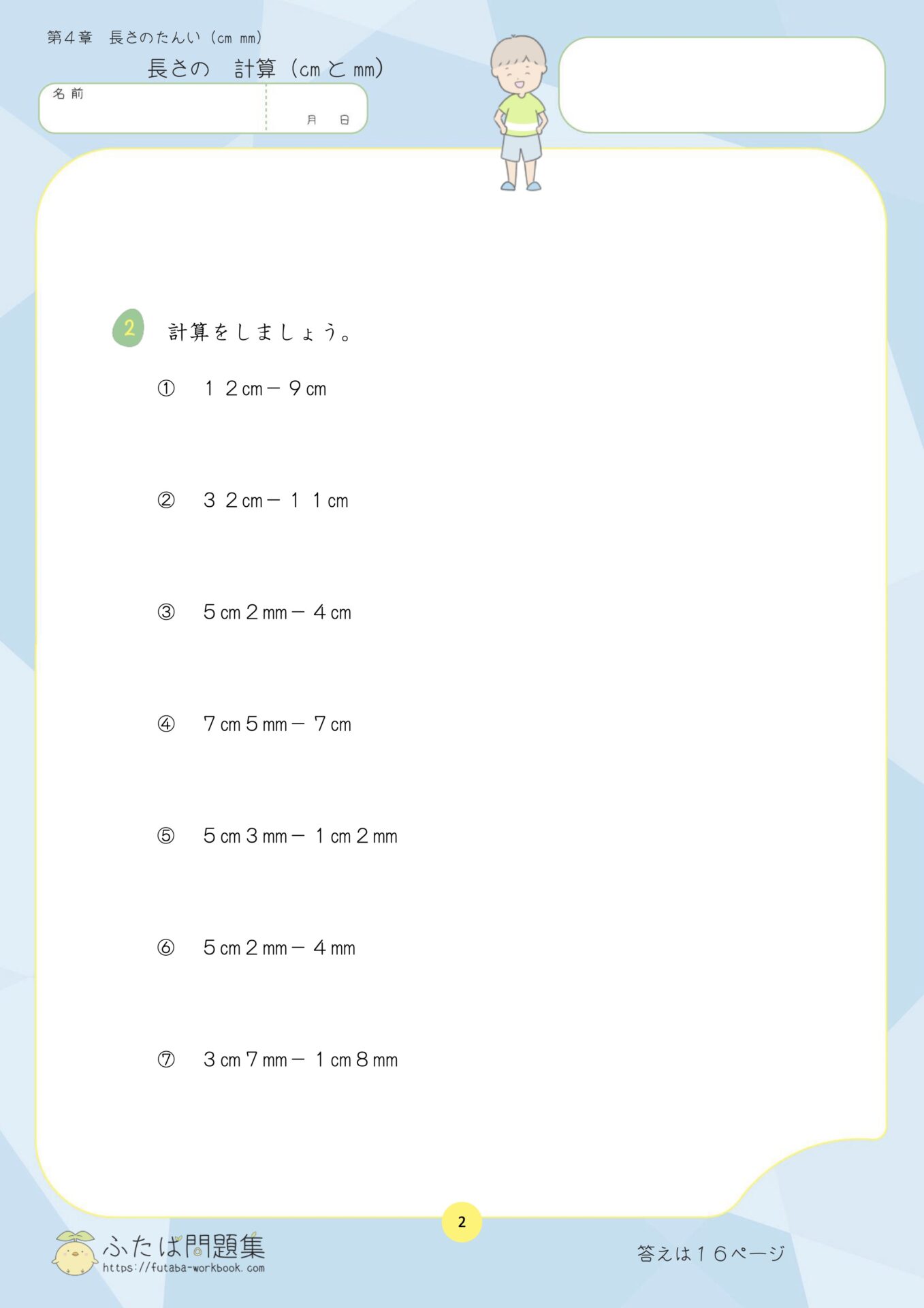

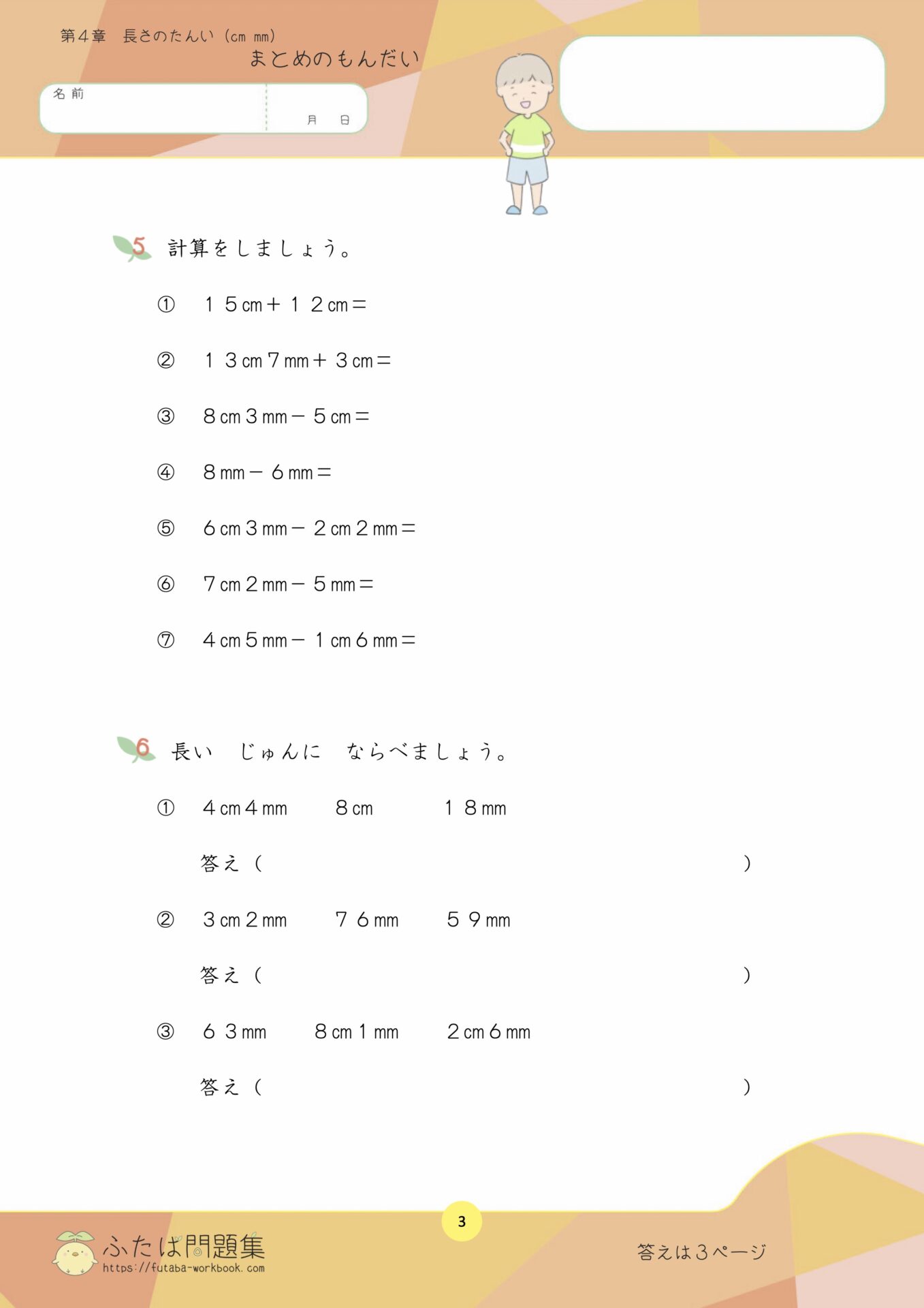

②長さの計算にチャレンジしよう

プリントでは、長さの計算をしっかり復習することをおすすめします。

いつもの計算とちがう点は「同じ単位同士を計算する」ということです。

例えば「5cm2mm-4mm」の場合は「52mm-4mm」のように単位を揃える必要があります。

久しぶりに解くと忘れている可能性もあるため、プリントで復習しておきましょう。

また「cm」と「mm」の違いをイラストで解説したポスターを活用すると、単位の理解が進みます。

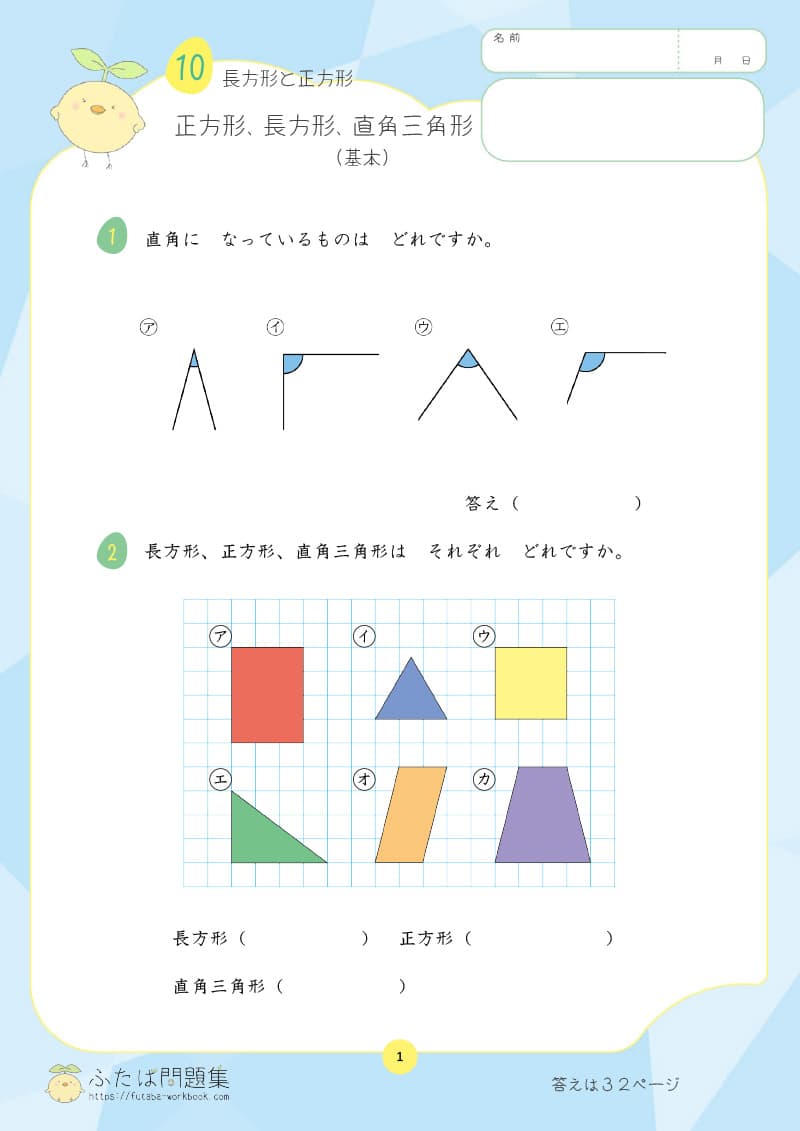

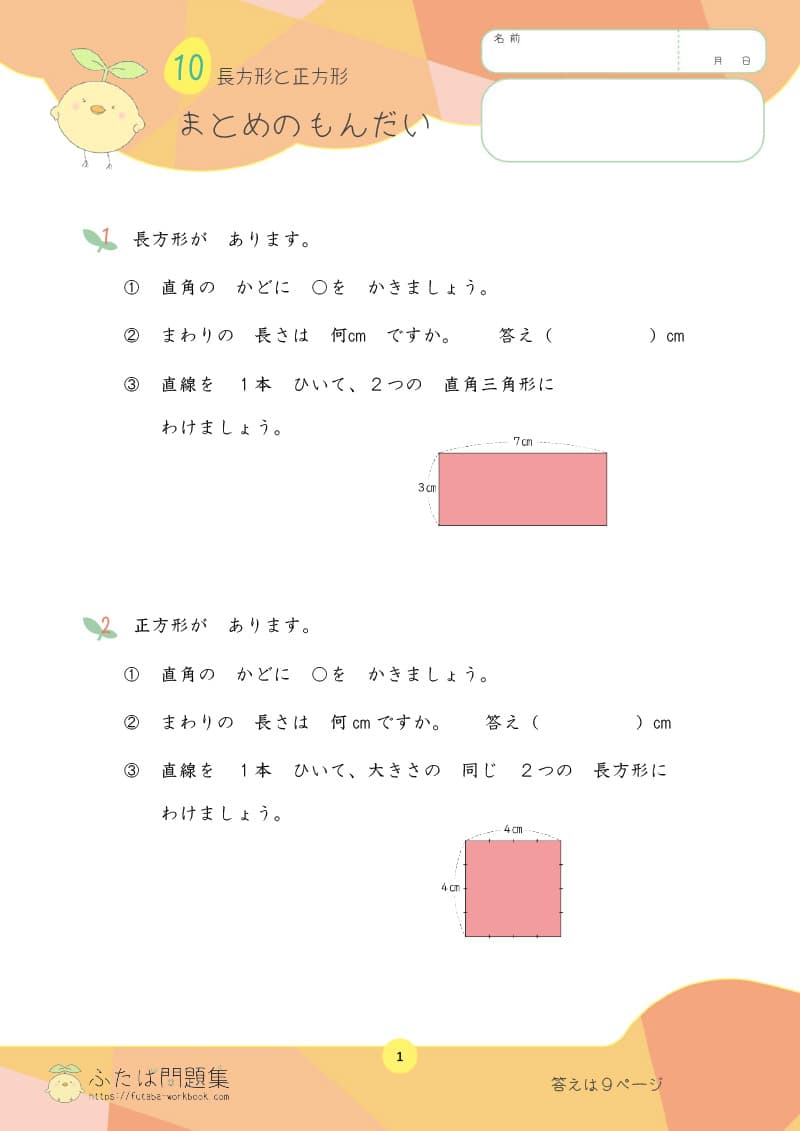

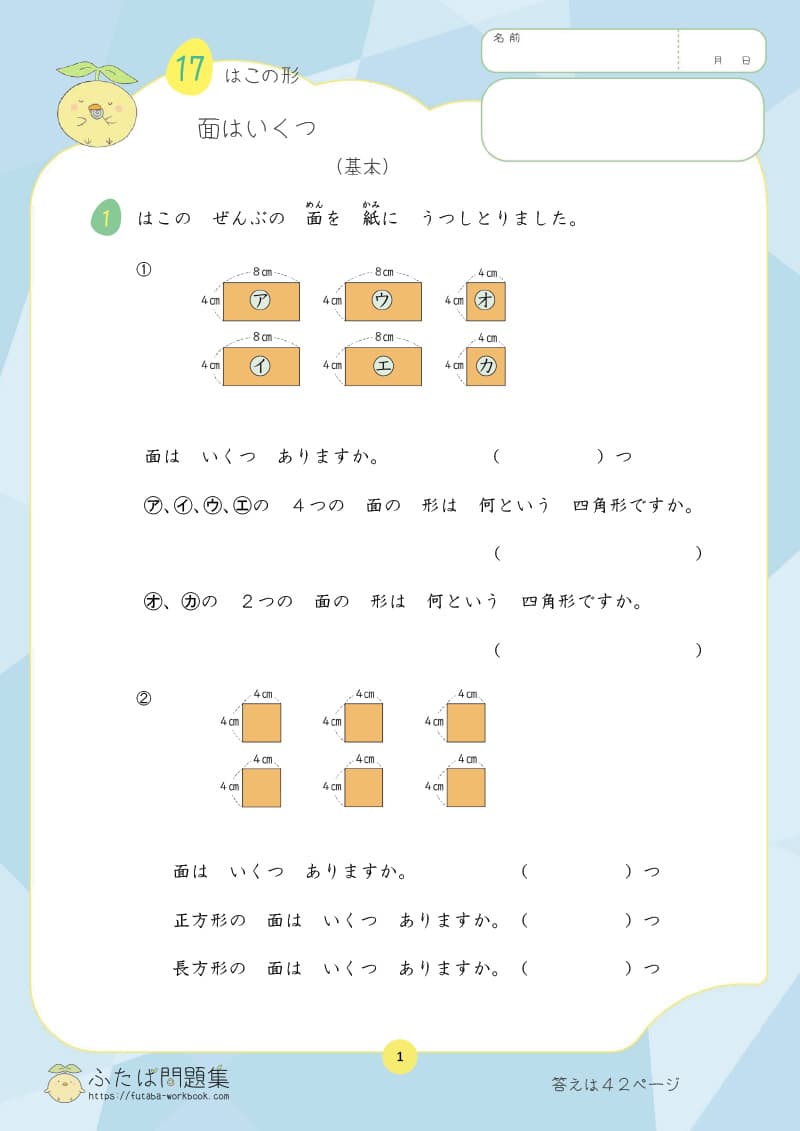

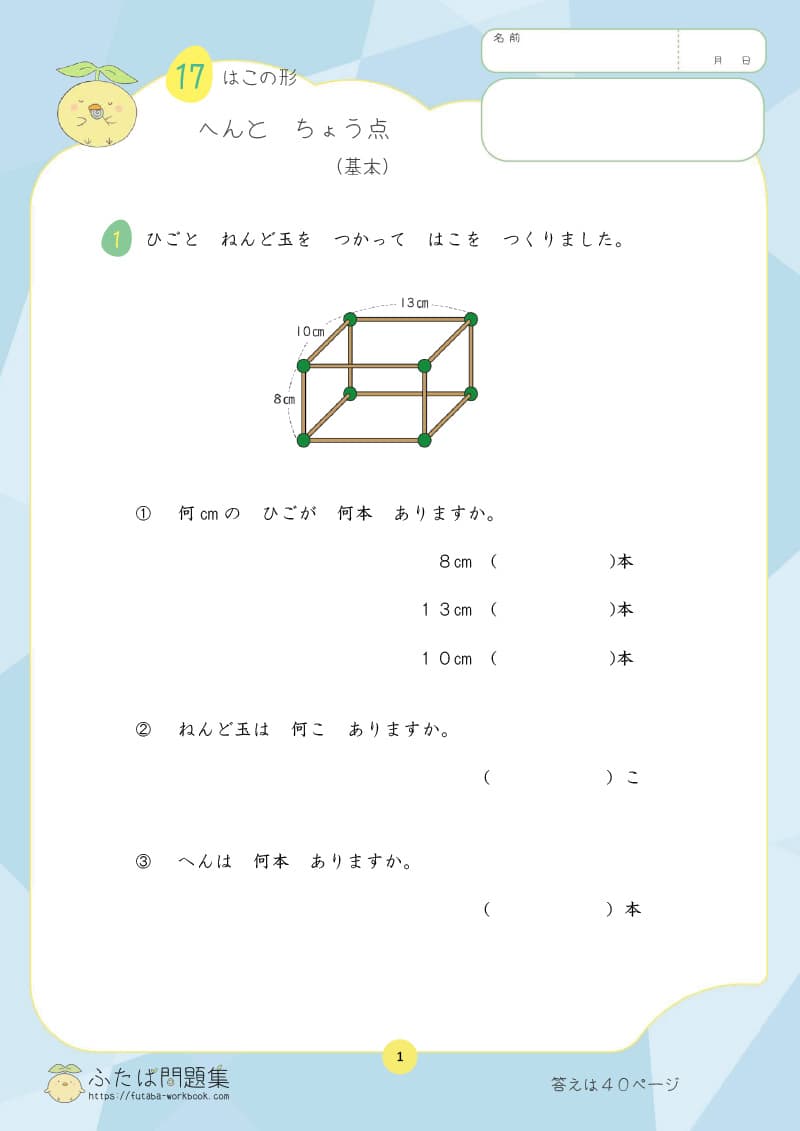

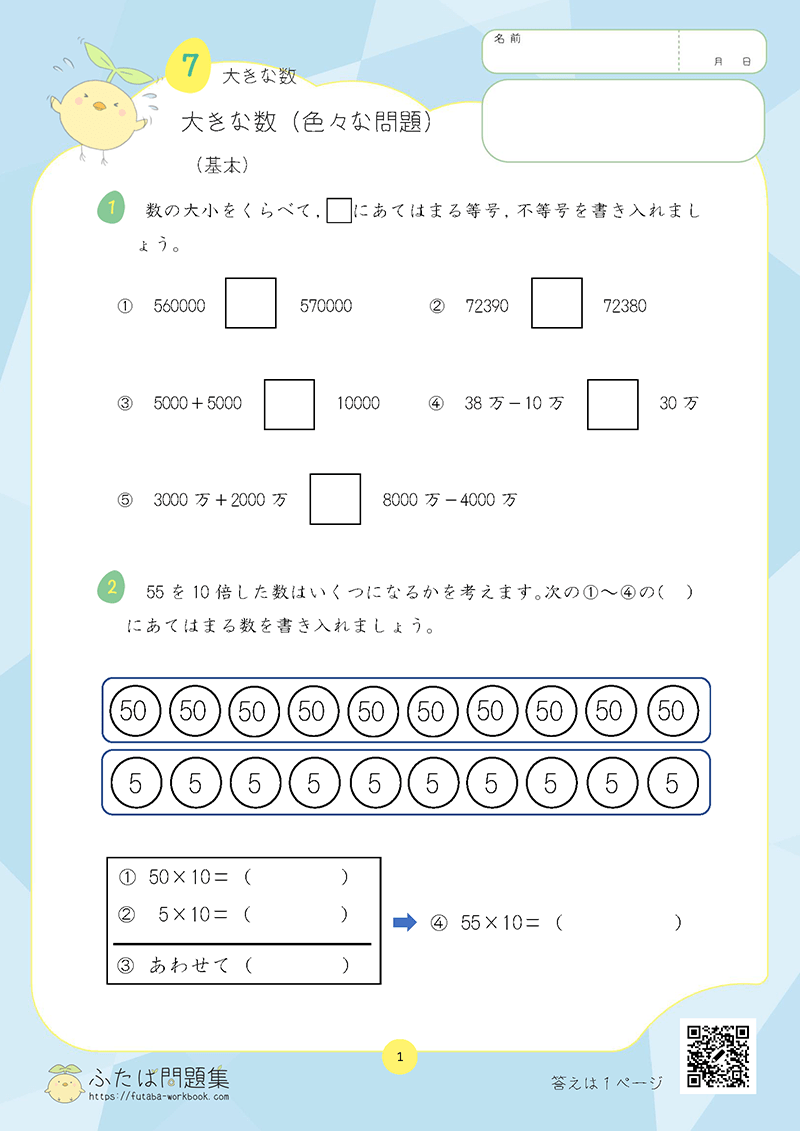

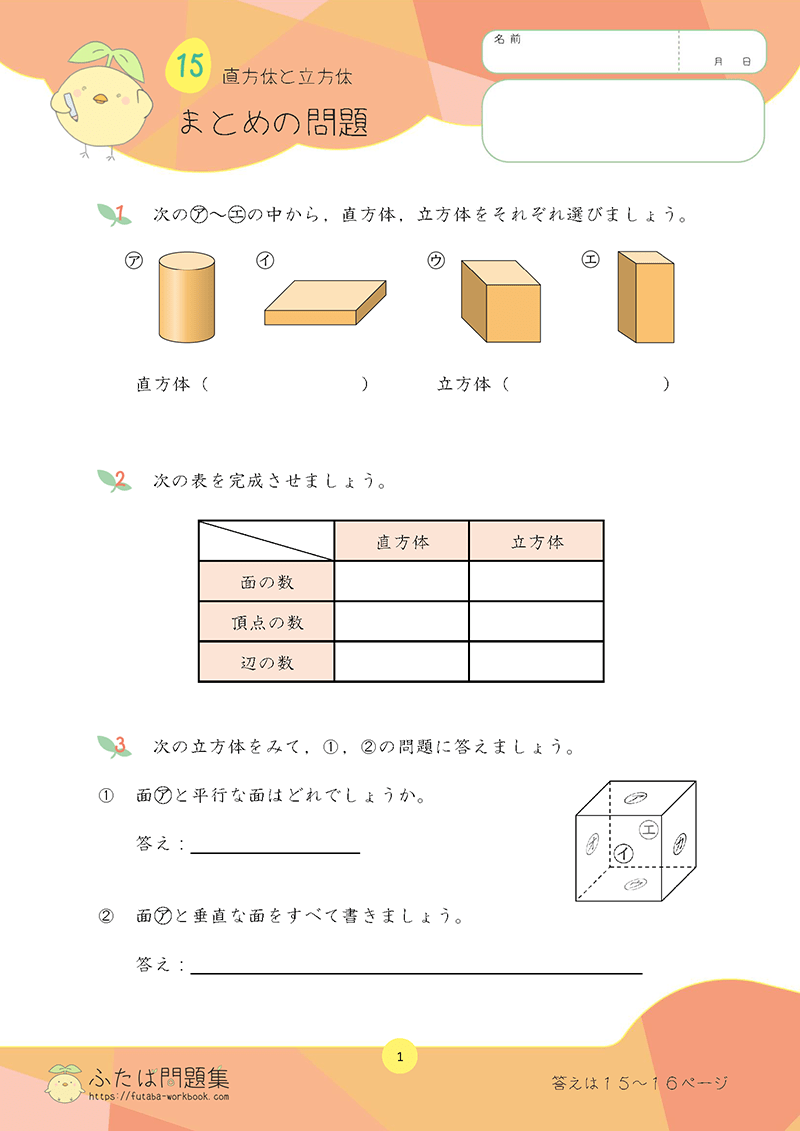

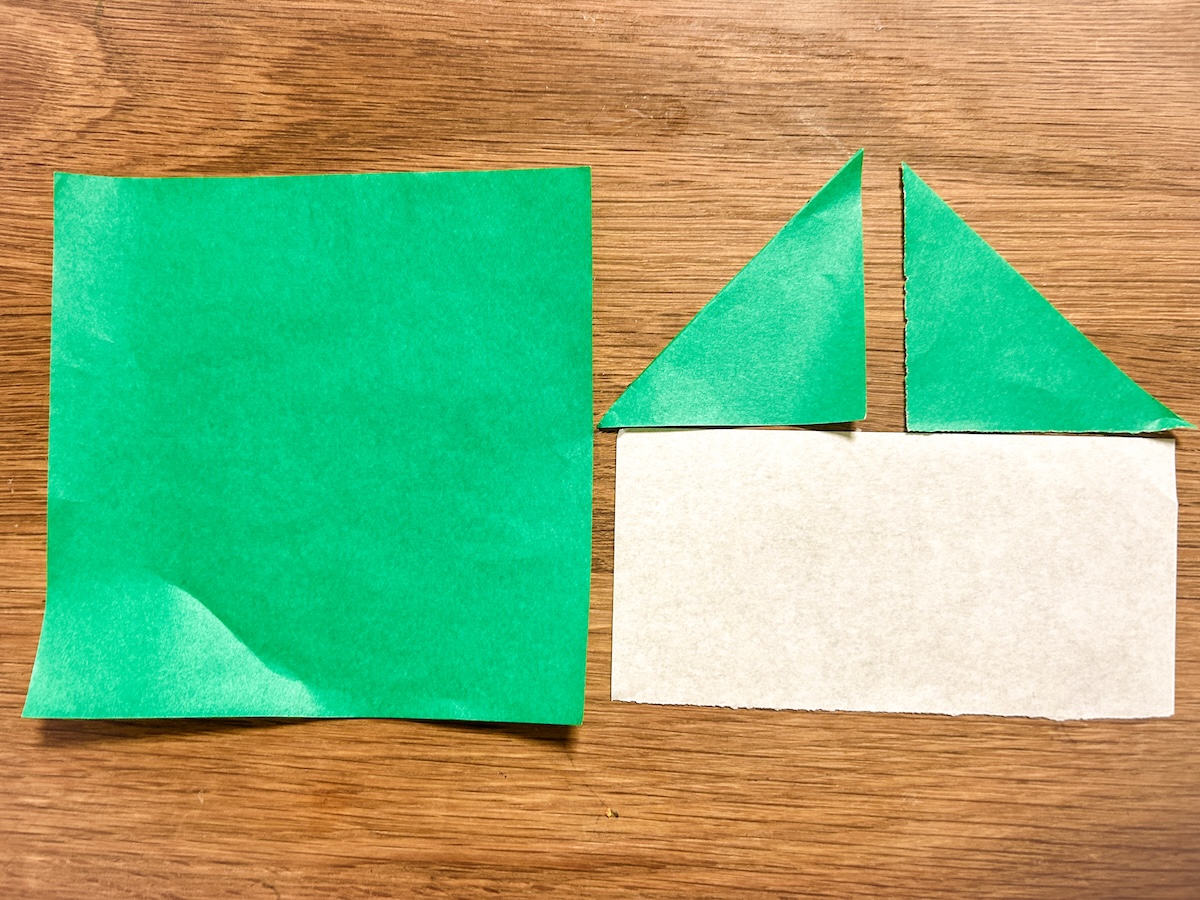

6日目:正方形と長方形、箱

図形の分野では、「直角三角形」「正方形」「長方形」の図形のちがいや、「はこの形」について学習しました。

これらは、面積や体積、展開図などの学習に繋がるため、基本的な内容を復習することが大切です。

①図形作りで遊ぶ

まずは、形作りをしながら、遊び感覚で図形の復習をしましょう。

- 折り紙や画用紙を使って、正方形や長方形を作る

- 作った図形をつなげて、家や船などの形にする

- 家にある「直角三角形」「正方形」「長方形」を探す

- 家にある「はこの形」を見つけて、面の形や辺の数などを観察する

②プリントで図形の基礎的な知識を復習しよう

「直角三角形」「正方形」「長方形」の違いをしっかり理解しているかを、プリントを使って確かめましょう。

子どもが先生役、親が生徒役になって「どうして、これが長方形なんですか?」などと質問して、子どもに説明させるのもおすすめです。

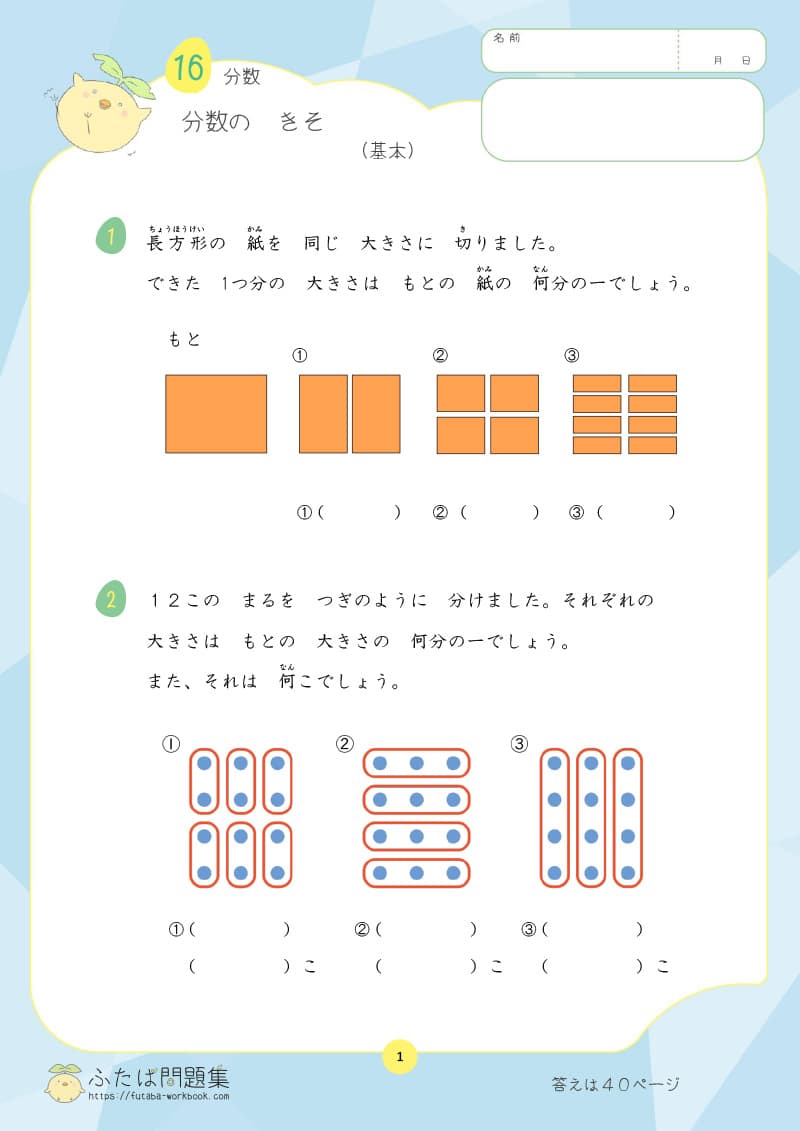

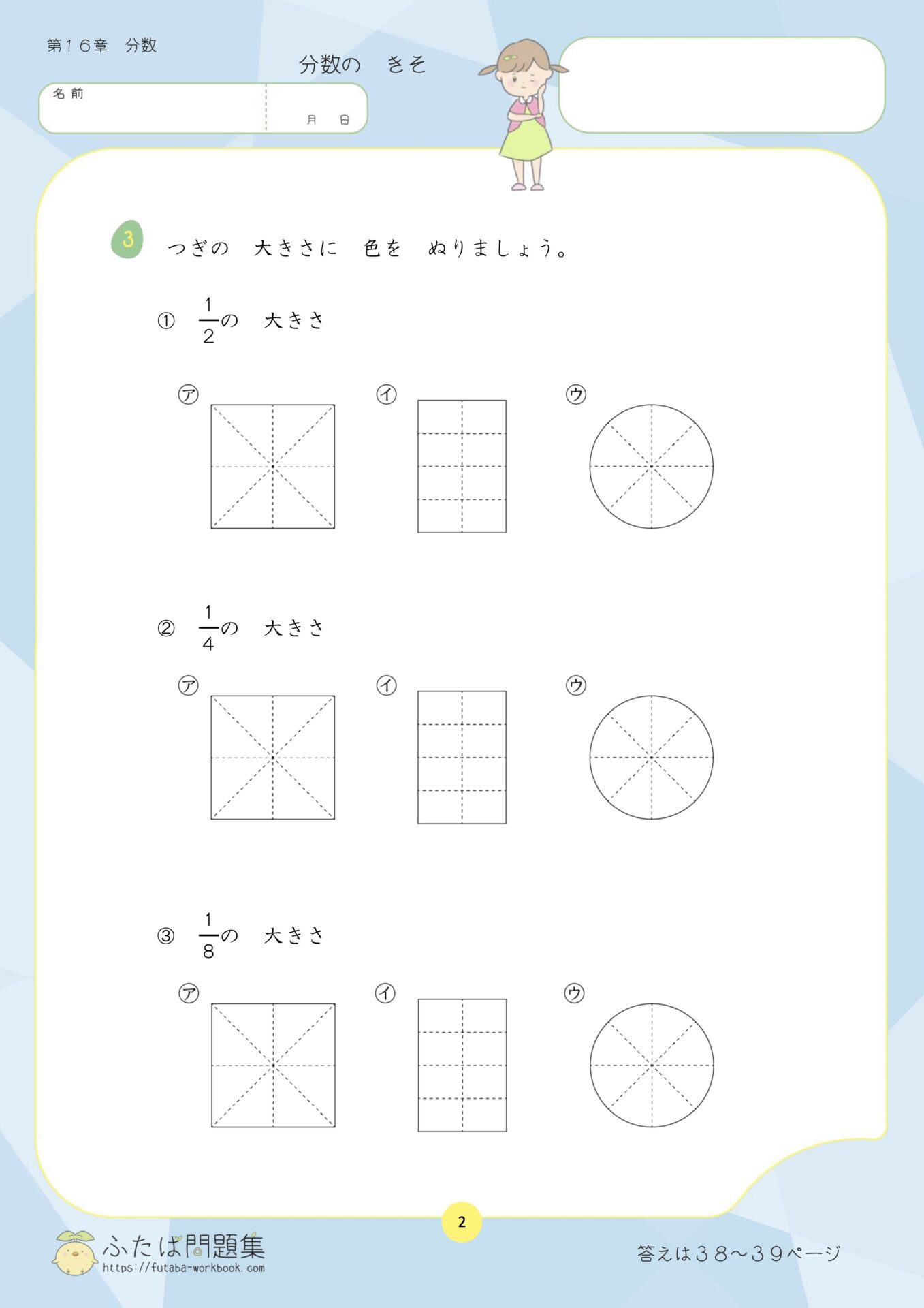

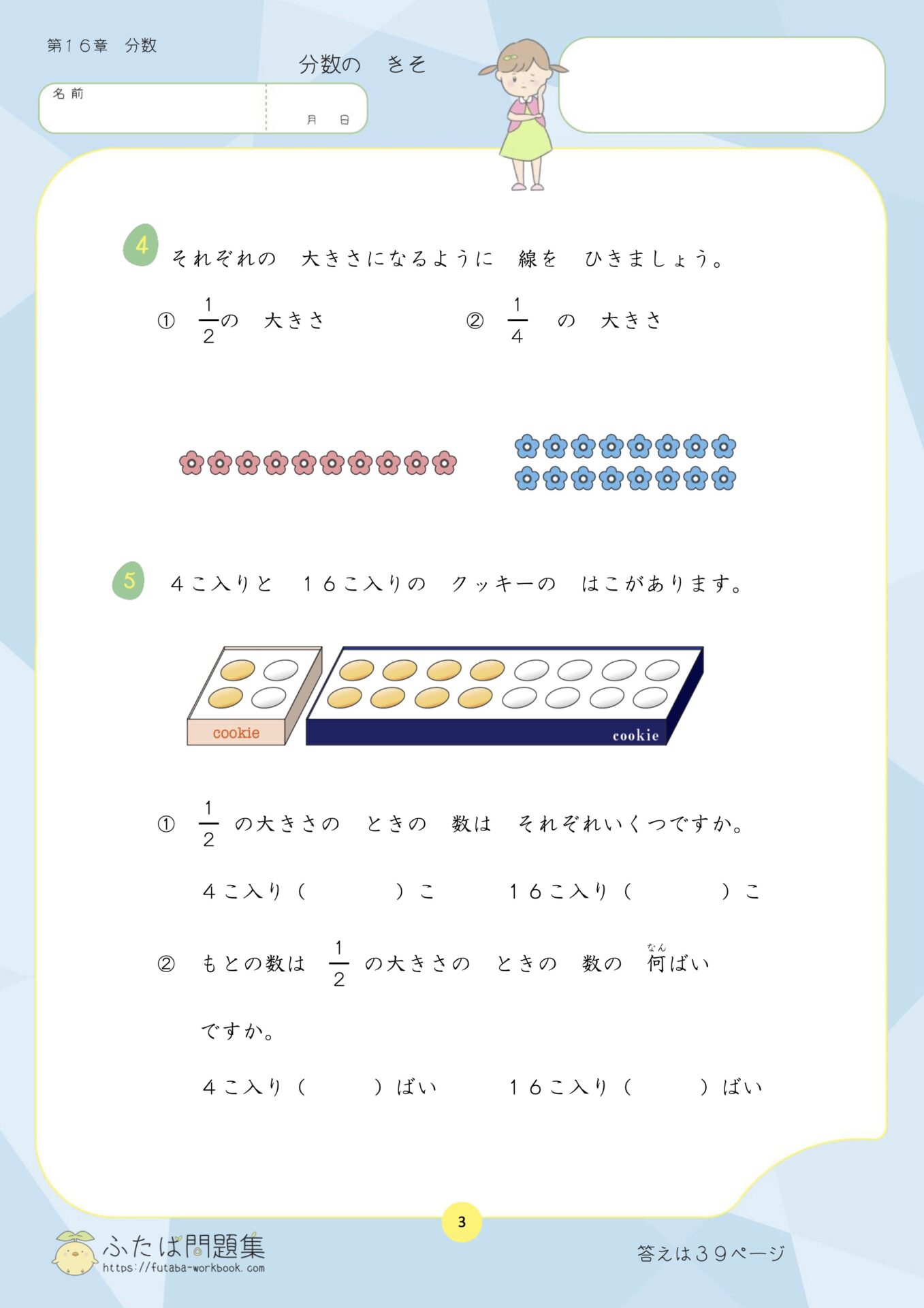

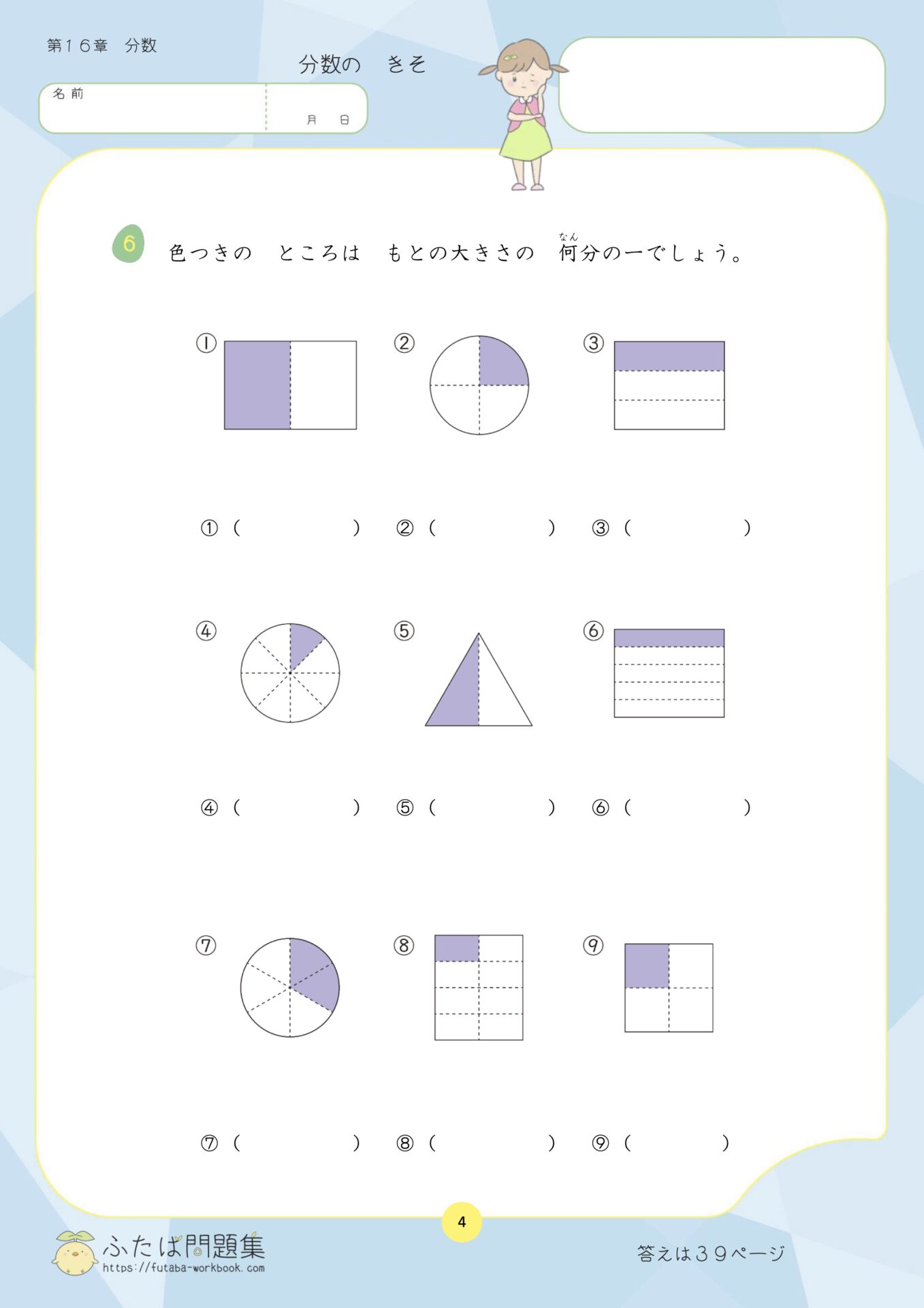

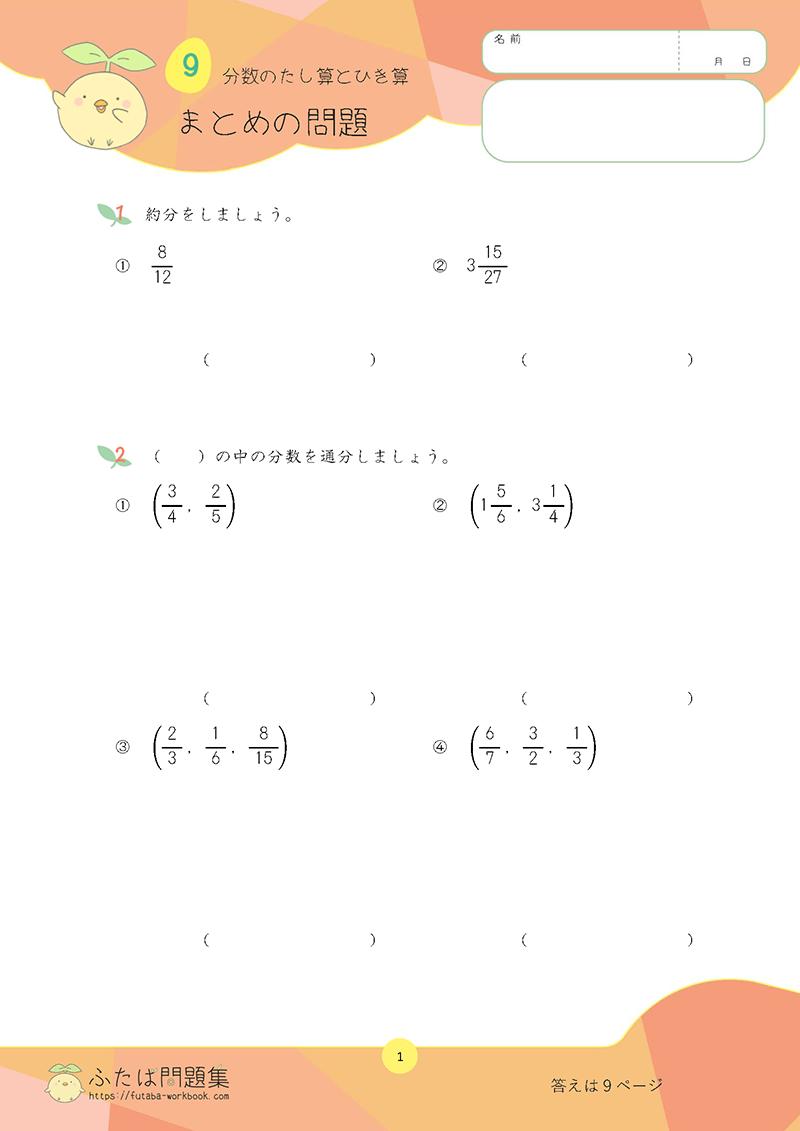

7日目:分数

2年生ではじめて分数の学習をしました。

3年生以降は毎年分数の学習があるため、基本的な知識をしっかり復習しておきましょう。

①ケーキやピザを等分する

具体物を使って、分数の概念を体験させることは、算数的思考を養うのに効果的です。

- ケーキやピザ、折り紙を切り分けながら、「半分」「3分の1」を学ぶ

- 何等分したときの大きさを観察し、「1/2」「1/4」などの大きさの違いを知る

②分数の基礎を定着させよう

数字だけで考えるのが難しい場合は、イラストや図を見ながら、分数の理解を深めましょう。

算数の遊びを取り入れることで、勉強が楽しい時間に変わります。

スモールステップで達成感を得られるよう、毎日コツコツ進めましょう。

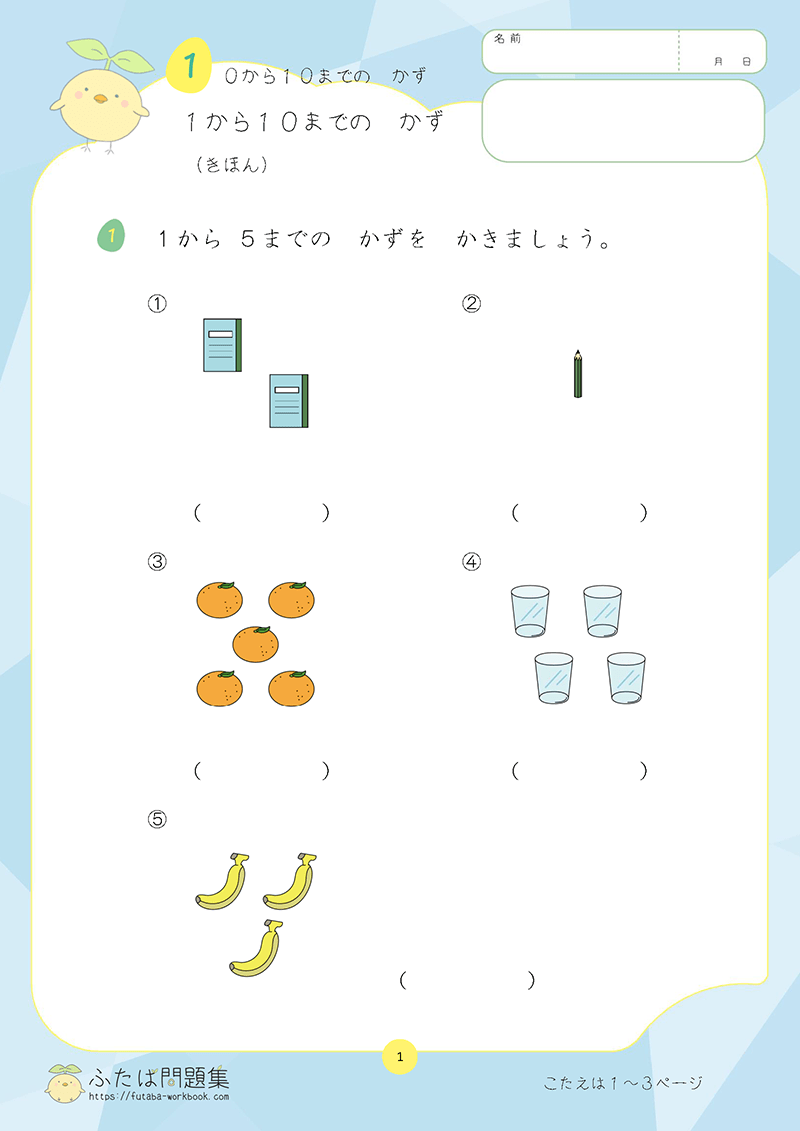

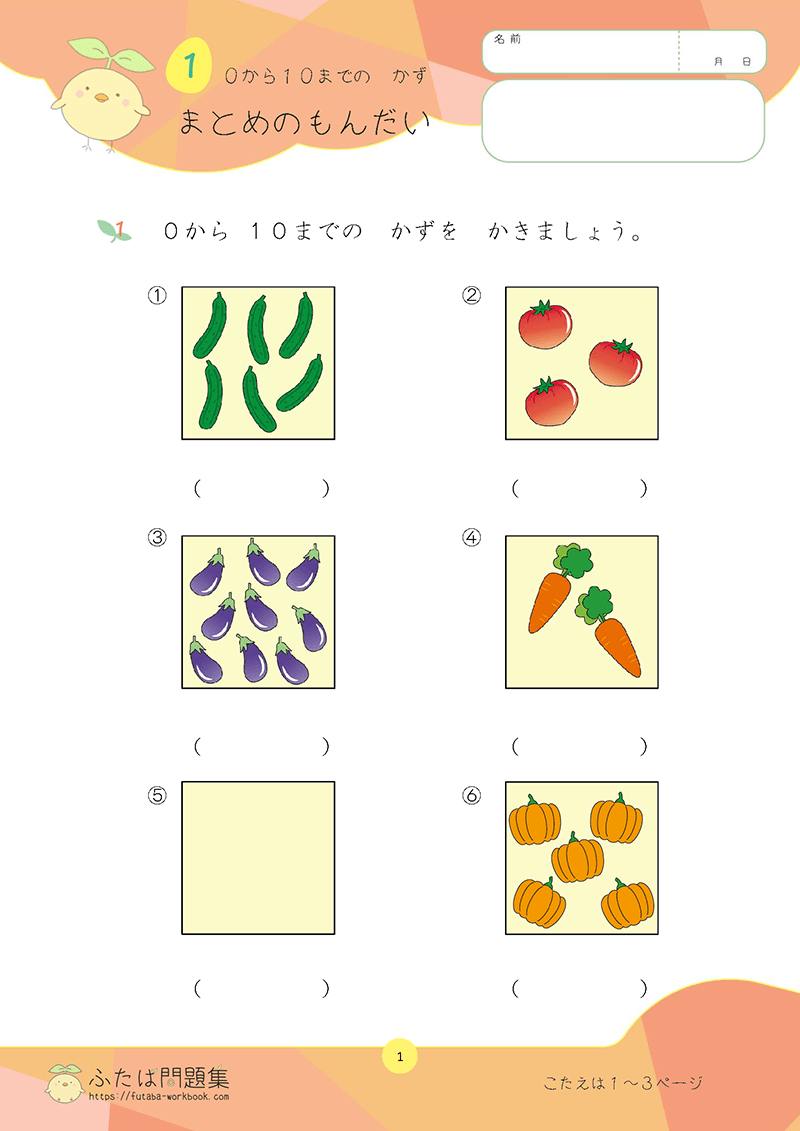

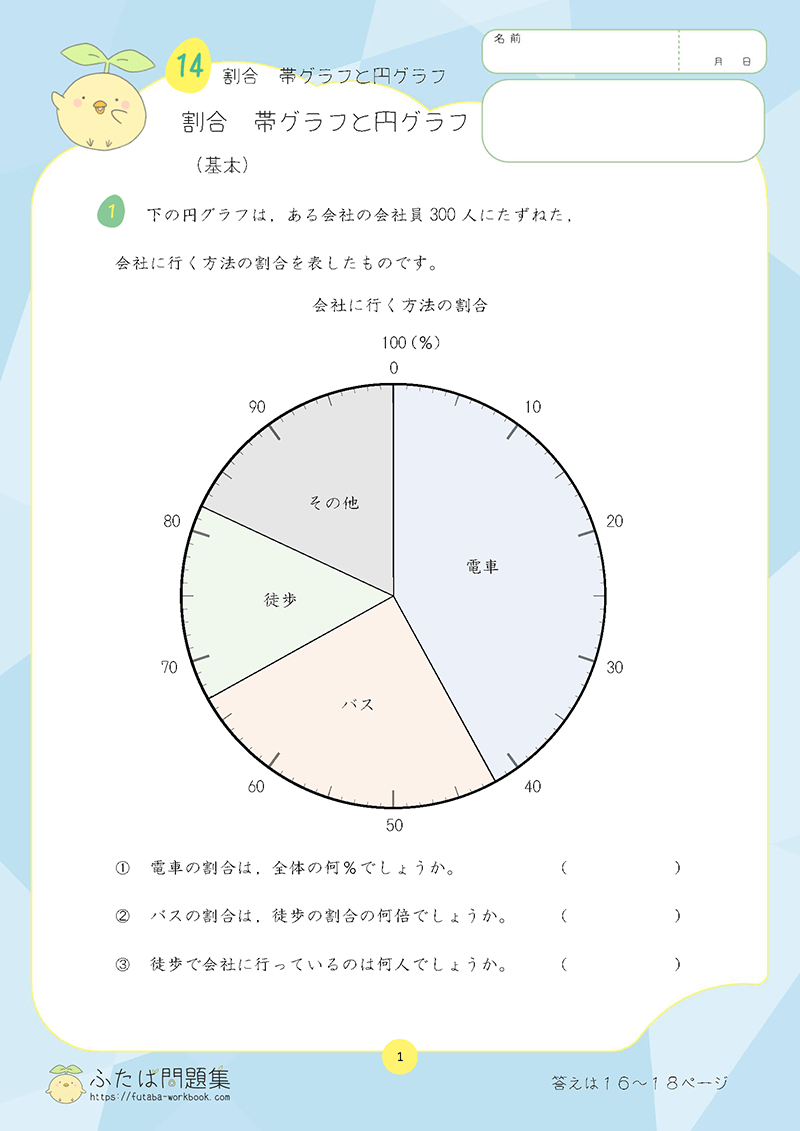

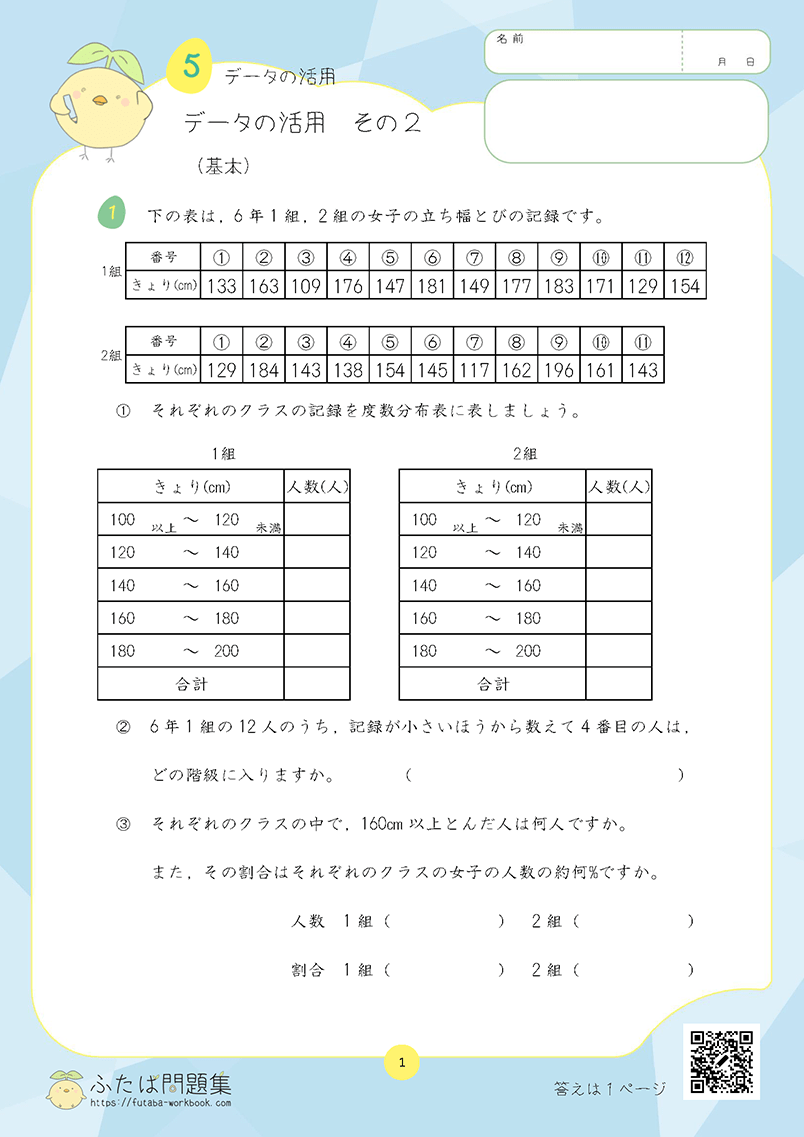

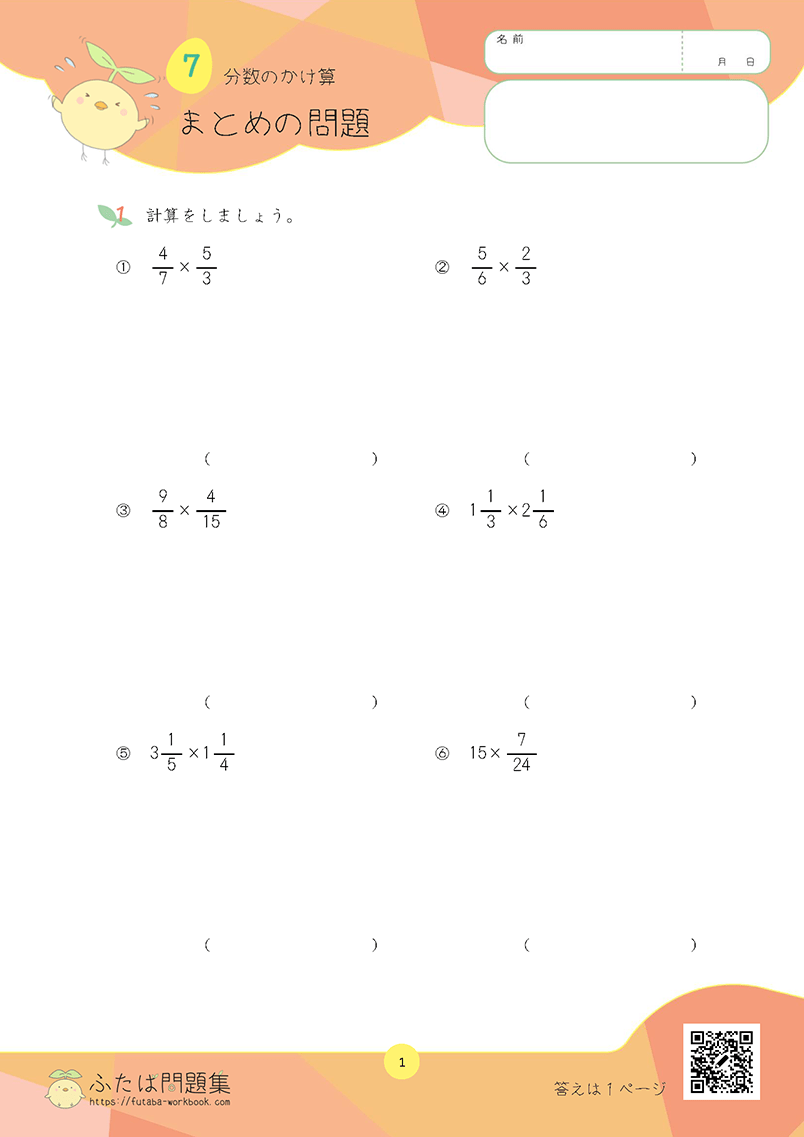

苦手単元の克服には、「ふたば問題集」の無料プリントが最適です。

春休みの7日間を使って、算数の基礎をしっかり固め、新学年に自信を持って臨みましょう!

「ふたば問題集」で新年度準備をスタート

新年度に向けた学力アップには、「ふたば問題集」がおすすめです。

単元ごとに分かりやすく解説され、算数が苦手なお子さまも取り組みやすい内容です。

シンプルで見やすいページ構成が、集中力をサポートします。

無料で、必要な部分を印刷できるので、無駄なく活用できます。

新年度準備の第一歩として、今すぐダウンロードしてみませんか?

学年別 春休み進級準備のおすすめ

![]()

![]() 未就学児向け:【年長専用】親子で楽しむ!5日間でできる算数の入学準備

未就学児向け:【年長専用】親子で楽しむ!5日間でできる算数の入学準備

![]()

![]() 小学1年生:【小学1年生】ゲーム感覚で楽しく!7日間で完成する春休み算数復習

小学1年生:【小学1年生】ゲーム感覚で楽しく!7日間で完成する春休み算数復習

![]()

![]() 小学2年生:【小学2年】算数のまとめが無料で完結!春休み7日間集中トレーニング

小学2年生:【小学2年】算数のまとめが無料で完結!春休み7日間集中トレーニング

![]()

![]() 小学3年生:【3年生】1週間で完成!7日間算数復習プラン

小学3年生:【3年生】1週間で完成!7日間算数復習プラン

![]()

![]() 小学4年生:【4年生】習い事のスキマ時間活用!7日間算数復習スケジュール

小学4年生:【4年生】習い事のスキマ時間活用!7日間算数復習スケジュール

![]()

![]() 小学5年生:【5年生】7日間で完了!無料版算数復習法

小学5年生:【5年生】7日間で完了!無料版算数復習法